Андрей Мелехов - Война моторов. Крылья советов

- Название:Война моторов. Крылья советов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-8228-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Мелехов - Война моторов. Крылья советов краткое содержание

Война моторов. Крылья советов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

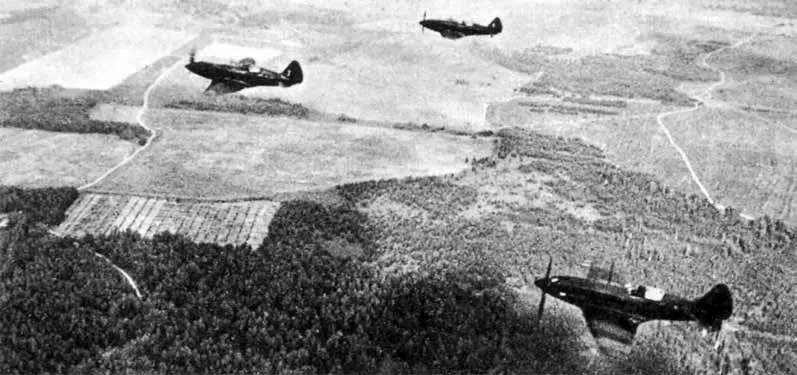

Советские истребители МиГ-3 из 15-й смешанной авиационной дивизии в полёте западнее Киева. 1941 год (источник: http://waralbum.ru/111765/)

Чем больше времени проходило после кончины А. И. Микояна (1970 г.) и М. И. Гуревича (1976 г.), тем менее комплиментарными становились мнения о созданном ими на основе наследия Н. Н. Поликарпова истребителе. Практически все встреченные автором мнения по поводу этого незаурядного самолёта сводятся приблизительно к следующему. Мол, МиГ-3 был хорошим высотным перехватчиком, демонстрировавшим прекрасные лётные характеристики на высотах свыше 4000–5000 м (разные источники используют разные показатели «границы отсечения»). Но, сокрушаются «профильные» историки, почти весь «экшен» на советско-германском фронте происходил на высотах до 4000–5000 м. Подобный – условно низковысотный – характер воздушного противостояния был якобы навязан советским ВВС лётчиками Люфтваффе. Подчеркну, что у меня сформировалось совершенно противоположное мнение: по-моему, борьбу в нижнем диапазоне высот советские истребители навязали себе и немцам сами – без всякого стремления к этому со стороны лётчиков Люфтваффе. Справедливости ради отметим, что в этом им поспособствовали ценные указания начальства, «привязавшего» скоростных высотных «охотников» к тихоходной ударной авиации, работавшей на высотах 1000–5000 м. В указанном диапазоне высот, раз за разом повторяют различные авторы, творение Микояна и Гуревича уступало новейшим «мессершмиттам» в скорости, манёвренности и скороподъёмности. Вдобавок МиГ-3 являлся «трудной» машиной, которая была не по зубам лётчикам-«середнякам», привыкшим к якобы «простым» в управлении «ишакам» И-16. Отсюда, мол, неудачный боевой дебют высотного истребителя летом 1941 года и, соответственно, его быстрый «закат». Мол, к осени 1941 года неадекватность МиГ-3 в качестве фронтового истребителя проявилась столь радикальным образом, что оставшиеся экземпляры отправили «дослуживать» в ПВО крупных городов, а сам самолёт за ненадобностью сняли с производства. Вот, например, достаточно типичный «вердикт», вынесенный Владимиром Бешановым: «вопреки теоретическим предположениям, – пишет современный российский историк, – высотный “МиГ” не мог применяться как фронтовой истребитель, так как на высотах до 5000 м, где и проходили, как правило, воздушные схватки, по своим лётным качествам уступал машинам противника, а на больших высотах немцы воевать не пожелали» («“Летающие гробы” Сталина», с. 174). Причины, по которым воздушное противостояние с немцами приняло низковысотный характер, указанный автор объясняет следующим образом: «Вражеские бомбардировщики, решая задачи авиационной поддержки наземных войск, работали с пикирования или снижались для повышения точности удара. То же самое делали и прикрывающие их истребители. Так что основные события происходили в диапазоне высот 1000–4000 м, где “миги”, дававшие максимум скорости на высоте 7800 м, никак не могли реализовать свои потенциально великолепные возможности» (там же).

Правда, чуть дальше указанный автор приводит слова знаменитого авиатора М. М. Громова, который нарисовал несколько иную картину происходившего в небе над СССР. «Сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков решалось у нас неправильно, – писал один из авторитетнейших советских авиационных генералов, – в этих случаях защита была совершенно неэффективна, так как наши истребители шли на скорости, равной скорости бомбардировщиков. На такой пониженной скорости они сами бывали жертвами нападения: не имея скорости, они не имели своей основной силы – скорости и манёвра. Необходимо было значительное многоярусное превышение высоты (когда они шли в два слоя на разных высотах). В таких случаях истребители противника не могли атаковать наши бомбардировщики, не будучи атакованными нашими истребителями, которые с высоты могли быстро набрать любую скорость и пресечь атаку противника. Немцы летали в истребительной авиации всегда парами, она была их основной тактической единицей. Летали они всегда держа скорость в 9/10 мощности мотора. При этих условиях догнать их истребители можно было только при условии нахождения нашего истребителя на высоте, причём значительно большей, чем у противника» (там же, с. 242–243).

Даже из этого короткого пассажа можно сделать однозначный вывод: личное мнение В. Бешанова относительно того, каким образом воздушное противостояние на Востоке приобрело низковысотный характер, не имеет никакого отношения к действительности. Немцы никого к земле не «тянули», поскольку делать там им было нечего. То, что «мессершмитты» не годятся для «собачьих схваток» в нижнем и среднем диапазонах высот, они окончательно поняли ещё на этапе «битвы за Британию». Да, пилоты Ягдваффе, как и лётчики-истребители других стран-комбатантов, тоже время от времени получали приказ сопровождать относительно медлительных пикировщиков и «горизонталов» на пути к цели. Но, в отличие от советской истребительной авиации, немцы-«охотники» старались не воспринимать подобные распоряжения буквально. Вместо того чтобы «привязываться» к ударным самолётам и терять скорость, они предпочитали кружить на большой высоте и внезапно пикировать из-под облаков на «обидчиков» прикрываемых ими «бомберов». Туда же – на большую высоту – они обычно и возвращались после проведения атаки. В необходимости придерживаться подобного прагматичного подхода их убеждали не только тактические наставления, но и случавшиеся время от времени потери в результате встреч с «ишаками» и «чайками», соревноваться с которыми в выполнении виражей отваживались или лётчики-асы (делавшие это исключительно «ради спорта»), или ещё не получившие достаточного боевого опыта пилоты-новички. Собственно, далее В. Бешанов «берёт свои слова обратно» и фактически повторяет ту же мысль: «( советские ) пилоты по старинке стремились вести бой на виражах – зайти в хвост, теряя при этом скорость и высоту. Немцы в “собачью схватку” не ввязывались, стремительно обрушивались сверху, били в упор и на огромной скорости уходили “на вертикаль”… Почти всегда такая тактика была успешной» (там же, с. 337). Почему «стремительно обрушиваться» на противника, занятого борьбой с многочисленной советской ударной авиацией, не могли «миги», В. Бешанов умалчивает.

В связи с якобы имевшей место «излишней» высотностью МиГ-3 остановлюсь на одном любопытном обстоятельстве. Дело в том, что в начальный период войны «ущербным» в этом плане являлся не только самолёт Микояна и Гуревича, но и его основной конкурент – Як-1. Так, описывая результаты сравнительных испытаний в НИИ ВВС трофейного Bf-109F, Д. А. Соболеви Д. Б. Хазановсообщают следующее: «Если вблизи земли полное превосходство было у “мессера” и нашим лётчикам рекомендовались лобовые атаки, то с 3000 м шансы уравнивались, а на высоте 5000 м «яковлев» якобы получал полное преимущество в скорости и манёвренности. Иными словами, лётчикам предписывалось затягивать немецкие истребители на высоту» ( «Немецкий след в истории отечественной авиации», с. 179). Не буду спорить с указанными авторами в отношении того, кто и на какой высоте летал быстрее – более подробный разговор на этот счёт будет несколько ниже. Предлагаю лишь запомнить, что в 1941 году советские истребители, ведущие бои с германскими «фридрихами», в целом «чувствовали» себя лучше на высотах 5000 м и выше. Причём касалось это всех истребителей новых типов, чему способствовало использование на новейших машинах моторов, имевших современные высотные нагнетатели – движков АМ-35А на МиГ-3 и М-105ПА на Як-1 и ЛаГГ-3. При этом именно МиГ-3 являлся «королём высоты», превосходя по своим характеристикам как советских конкурентов, так и «эмилей» с «фридрихами». А теперь «перемотаем вперёд» и посмотрим на результаты сравнительных испытаний, проведённых в том же НИИ ВВС, но уже в середине 1943 года. «Самолёт Ла-5ФН, – цитируют указанные авторы мнение капитана Кувшинова, проведшего “бой” с «трёхточечным» “мессером-густавом”, – до высоты 5000 м обладал преимуществом перед Bf-109G-2 и мог вести наступательный бой как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях» (там же, с. 203). «Надо стремиться сражаться с немецким истребителем на высотах до 5000 м, применяя комбинированный манёвр в горизонтальной и вертикальной плоскостях» – резюмировал советский лётчик свои впечатления от учебного боя (там же). Данная рекомендация оказалась справедливой не только в случае «лавочкиных» и «мессеров». «Серийные самолёты Як-9 и Ла-5, – считал начальник отдела НИИ ВВС генерал М. В. Шишкин, – по своим боевым и лётно-техническим данным до высоты 3500–5000 мпревосходят немецкие истребители последних модификаций (Bf-109G-2 и FW-190A-4) и при правильной эксплуатации самолётов в воздухе наши лётчики с успехом могут вести борьбу с машинами противника» (там же). Иными словами, если в начале войны германские истребители рекомендовалось «затягивать» на высоту, то во второй половине мирового конфликта авиационное начальство советовало советским пилотам делать прямо противоположноеи «тянуть» упирающихся немцев в обратном направлении – поближе к земле. Подчеркну, что на этом этапе на самых массовых «яках», «лавочкиных» и «лаггах» устанавливались движки М-105ПФ и Аш-82, которые, в отличие от начального периода войны, наоборот, уступали германским «даймлерам» и «БМВ» последних моделей в том, что касалось высотных характеристик. Самое же интересное заключается в том, что и в 1943, и в 1945 годах истребители Люфтваффе оставались там же, где летали и в 1941-м – на высотах 5000 м и выше. Мало того, в течение войны дневные истребители немцев оснащались всё более высотными движками и забирались всё выше – чтобы эффективнее бороться с американскими «летающими крепостями» и «либерейторами». Снижались же они лишь на Восточном фронте – чтобы сбить очередного зазевавшегося советского пилота, сидевшего за штурвалом низковысотного штурмовика Ил-2 или сопровождавшего его истребителя. Но вернёмся к МиГ-3…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: