Михаил Вострышев - Частная жизнь москвичей из века в век

- Название:Частная жизнь москвичей из века в век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9265-0360-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Частная жизнь москвичей из века в век краткое содержание

Частная жизнь москвичей из века в век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Шестигласной думе заседало, главным образом, купечество. Теперь же она стала всесословной. Выборы городского головы состоялись 16 марта 1863 гола в большом зале Российского Благородного собрания. Все хоры были заполнены зрителями. Из шести претендентов на должность городского головы И. Ф. Мамонтов снял свою кандидатуру. Первый баллотировался И. А. Лямин. За него было опущено 199 избирательных шаров и 262 неизбирательных. Следующий – Г. И. Хлудов («за» – 278, «против» – 183), князь А. А. Щербатов («за» – 338, «против» – 123), А. И. Кошелев («за» – 156, «против» – 305), И. В. Селиванов («за» – 82, «против» – 379). Гвардии поручик князь Александр Алексеевич Щербатов был утвержден генерал-губернатором как председатель новой Думы, основанной на началах истинного самоуправления и всесословности.

Шесть лет прослужил князь московским городским головою, трудясь на благо Первопрестольной. «Все мы, все без исключения, – вспоминал он, – были люди новые на том поприще, на котором были призваны действовать».

Дума ведала образованием, общественным призрением, освещением, водопроводом и санитарным состоянием города, арендой земли и множеством других дел. При А. А. Щербатове город самостоятельно выстроил Бородинский мост и начал перестройку всех деревянных мостов, превратил полуразрушенные Титовские казармы в благоустроенную больницу, заново отстроил Хамовнические казармы, перевел на городские окраины и оборудовал бойни, устроил дополнительный водопровод из Ходынских ключей, ввел газовое освещение, определил точные границы Москвы, открыл более десятка городских училищ в бедных районах…

Сословное основание выборов просуществовало недолго, до нового Городского положения 1870 года. Бесспорно, самым выдающимся городским головой был купец и благотворитель Николай Александрович Алексеев, занимавшийся благоустройством Москвы на этой должности в 1885–1893 годах. Его настойчивость и энергия проявлялась во всех городских делах, и, в особенности, в переоборудовании устаревшего для столь большого города водопровода и устройстве канализации. «Больницы, школы, другие разные отрасли городского управления, – вспоминал М. М. Богословский, – всюду проникал его зоркий хозяйский глаз, всюду слышался его громкий голос, везде он был энергичным решительным организатором, живо схватывавшим суть дела, быстро соображавшим и находившим средства к осуществлению задуманного». Алексеев погиб на своем посту – был смертельно ранен душевнобольным во время приема посетителей в Думе.

Последние значительные изменения выборной системы появилось в Городском положении от 17 июня 1892 года. По нему Москва была разделена на шесть избирательных участков, в каждом из которых выбирали от 25 до 28 гласных. В гласные могли баллотироваться только избиратели, проживавшие на территории данного участка. Голосовали и могли быть избранными мужчины, достигшие 25 лет. Женщины в выборах вовсе не участвовали. Городской голова избирался из гласных не моложе 30 лет и имевших не менее 15 тысяч рублей капитала. Предвыборной агитации почти не существовало. И в этом не было нужды – про каждого местного жителя и так знали всю подноготную. Лишь с 1905 года разрешили предварительные собрания кандидатов в гласные с местными жителями. Но было оговорено, что на собрании имеют право присутствовать только избиратели данного участка.

Шестигласная, а потом и Общая дума размещались в доме Губернских присутственных мест на месте, ныне занятом Государственным Историческим музеем. Распорядительная дума (Городская управа) занимала шикарное помещения в доме графа Шереметева на Воздвиженке. «В этих богатых хоромах, – вспоминал В. Голицын, – копошился персонал, далеко не отвечавший им, и более подходящий к тем закоулкам и чуланчикам, в которых помещалась бывшая Шестигласная дума в здании присутственных мест у Иверских ворот».

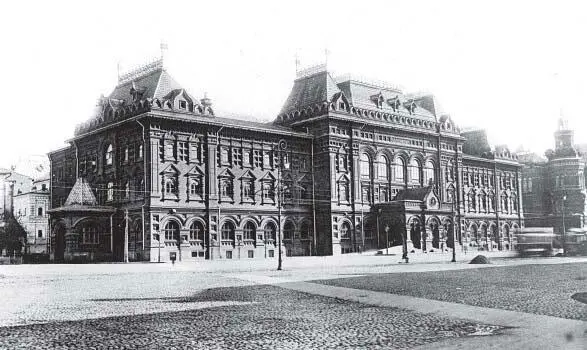

Здание Московской думы на Воскресенской площади

Под одной крышей Московская дума и Городская управа стали жить с мая 1892 года, когда было закончено постройкой здание на Воскресенской площади, в советские годы отданное под Музей В. И. Ленина. На первом этаже размещались телеграфная и телефонная комнаты, регистратура, казначейство, строительное отделение и отдел по сборам городских налогов, бухгалтерия и 5-е отделение Городской управы. Широкая лестница вела на второй этаж, где находились главный и малый залы для заседаний, 2-й, 3-е, 7-е и 9-е отделения Городской управы и оценочная комиссия. Третий этаж занимали водопроводное и канализационное отделения, архив, контрольное отделение и присутствие по воинской повинности. В подвальном этаже со сводчатым потолком помещалось отопительное оборудование, запас топлива и были жилые помещения курьеров.

Пятнадцать лет Московская дума просуществовала в новом здании. Но Октябрьская революция покончила с выборными органами самоуправления, заменив их подконтрольным кремлевским комиссарам Моссоветом и руководством Московским городским комитетом Коммунистической партии.

Жилище

Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады, и деревни,

И палаты, и дворцы!

Археологи, работая бок о бок с геологами на месте древнейшего поселения на территории современной Москвы – Дьякова городища (Коломенское), подвергли свои находки – кости животных, остатки деревянных построек, украшения, да и саму почву радиоуглеродному анализу. Оказалось, что первое поселение людей здесь появилось в VI–VII веках до нашей эры. Скорее всего, тогда здесь обитали финно-угорские и балтийские племена.

В далекий железный век жилища первых «москвичей», которые ушли из этих мест по непонятным причинам задолго до появления на Боровицком холме и в его окрестностях первых славянских поселений, представляли собой несколько столбов, соединенных между собой переплетенными ветками. Эти «шалаши» окружали пастбища и березовые, липовые, сосновые, дубовые леса. Засевали «дьяковцы» две с половиной тысячи лет назад свои поля пшеницей, ячменем и просом. Ловили в Москве-реке (хотя тогда у нее наверняка было другое название) щуку, сома, судака, стерлядь. Изготовляли глиняную, деревянную и берестяную посуду.

Конечно, не следует думать, что на территории нынешней Москвы в эпоху каменного и бронзового веков местным жителям было тесно. Одновременно здесь проживало, по подсчетам археологов, не более ста человек, что подтверждают исследования остатков могильников в Давыдкове, Спас-Тушине и на Фестивальной улице.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: