Кирилл Богданович - Люди Красного Яра

- Название:Люди Красного Яра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-6041907-2-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Богданович - Люди Красного Яра краткое содержание

Запутанный сюжет, динамически развивающиеся события и неожиданная развязка, оставляют гамму положительных впечатлений. Яркие пейзажи, необъятные горизонты и насыщенные цвета – всё это усиливает восприятие и будоражит воображение. А проблемы, затронутые в романе, не потеряют своей актуальности и в наше время».

Для широкого круга читателей.

Люди Красного Яра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Было, всё было здесь, в великой сибирской глухомани, – и грабежи, и смертоубийства, как, впрочем, и в лесах муромских, и в достославных «градах Новгороде и Пскове», да и по всей Руси нашей много чего бывало, – только зачем же литературные-то скамейки ломать?

Богданович не ломает их, а уж о таких ли далёких и смутных временах повествует! Вот бы, казалось, напустить ему мороку, крови, смертей, бесовства и колдовства в сказе «Афонька правит посольство», но Богданович не поддается искусу ложной занимательности, ведёт сказ мягко, изящно и даже с юмором. Мне особенно понравилось место в сказе, где казак, то бишь посол Афонька, вступил в переговоры с киргизами: «Заспоривши, Афонька вгорячах и не заметил, как он, не дожидаясь, что ему толмач переложит, начал говорить по-киргизски. И Киргизии, и толмач тоже вгорячах такого не приметили. А толмач уже и вовсе путал, кому и как говорить, и кричал Афоньке по-киргизски, а своему киргизину по-русски… Афонька меж тем рассердился вконец: «Да вы чо?! Вы на конях, а я пешки пойду! Да ни в жисть не бывать, чтобы посол пешим шёл…» – Афонька даже плюнул с досады и сел наземь… Конные киргизы шумели, грозили, за сабли и луки хватались. Тогда Афонька вскочил, натянул шапку покрепче и, не глядя по сторонам, пошёл обратно, откуда ехал».

Хорошую книгу написал мой земляк Кирилл Богданович. Мне же в заключение хотелось бы поделиться вот какой невесёлой мыслью: езжу я немало по городам и весям российским, всюду встречаюсь с людьми, которые, не жалея, как говорится, живота своего, роются в пепле истории, выискивая редкие, бесценные крупицы из далёких времён о прошлом «своего города», своей родной земли, озвучивают голоса наших далёких славных предков, делают иногда это любительски, а иногда и по-писательски профессионально, как вот Кирилл Богданович. Труд их мне хочется уподобить труду замечательного вологодского реставратора Николая Ивановича Федышина, который из-под многих слоёв красок, из-под закостеневшей копоти и пыли веков добывает и «открывает», и высвечивает истинные, бессмертные лики на фресках и иконах, сотворённых гениями древности. Но нигде, ни в одном городе никогда не видел я, чтобы энтузиаст-бессребреник числился бы в почётных гражданах, чтобы портрет его красовался на Доске почёта рядом с Героями Труда и патриотами родного края; и премий, областных или краевых, сколь мне известно, ни один из них так до сих пор и не удостоился.

Странно! Стоит только местному композитору-баянисту написать песню о «родном городе» на мотив новомодного шлягера или даже хотя бы какую-нибудь бравую «таёжную-молодёжную», как начинают все тому композитору хлопать, на всякие симпозиумы и совещания его посылать, в газетах карточки его печатать, всевозможные премии ему присуждать… Но вот кто, не жалея сил и здоровья, дни и ночи, иной раз тратя отпуск и выходные дни, ведёт поиск, чтобы ныне здравствующие люди знали своё прошлое, тот, кто иной раз даже жизнь кладёт «на паперть» своего города, ещё нет-нет да нагоняй получит за излишнее любопытство или какую-нибудь спутанную дату и циферку, кличку чудака приобретёт… Видно, и впрямь судьба летописца – судьба подвижника. Может, в этом его назначение и счастье? Будем думать так. И этим утешим себя и тех симпатичных, чаще всего тихих, умных и самоотверженных людей, которые сидят в архивах, либо копаются в запасниках музеев, в земле и развалинах, извлекая ту самую «золотинку», без которой казна и история Отечества нашего есть неполная.

Виктор Астафьев,

1974 год

Зачин

В малой горнице воеводских хором сидят двое – приказной подьячий Красноярского острога Зиновий Лопатин, недавно прибывший в острог вместе с новым воеводой Мусиным-Пушкиным, и рядовой казак пешей сотни Афонька Мосеев, меньшой внук старейшего на остроге казака Афанасия Мосеева.

Зиновий Лопатин ещё совсем молод, лет ему двадцать пять. У него русые волосы, большие серые глаза под тёмными бровями и небольшие усы. А бороды нет, подбородье скоблено наголо. И то дивно Афоньке. Говорят, новый государь, царь Пётр Алексеевич по иноземному обычаю повелел всем боярам, дворянам и иным знатным людям бороды брить. А кто волен бороду растить – тот пошлину должен платить. Только чёрным людям да купцам, да попам с монахами дозволено бороды носить. Одет Лопатин тоже не как иные. На нём ладно сшитый чёрный кафтан, отороченный серебряным позументом. Из-под расстёгнутого воротника кафтана видна белая верхняя сорочка, отделанная кружевом. Из-под рукавов кафтана выбиваются такие же снежно-белые кружева.

Афонька Мосеев одет в обычный свой казацкий кафтан. Он постарше подьячего. Ему уже за тридцать. Светлые волосы его стрижены в кружок. Афонька теребит тёмную окладистую бородку и синими глазами поглядывает то на подьячего, который сидит за небольшим столом на резном стуле с высокой спинкой, то на стол.

На столе в ряд разложены чинёные гусиные перья, стопа чистой резаной в четверть бумаги, песочница с мелким сухим песком, чистая тряпица, чтоб вытирать перо, ножичек в чехольчике – перо новое зачинить, медная чернильница с уже откинутой крышкой. Чернильница занятная. Это маленькая острожная башня. На ней даже изображена каменная кладка, а крышка сделана, как шатровая кровля с остроконечной маковкой. Изладил эту затейливую чернильницу посадский умелец, бронник Ивашка.

Всё приготовлено, чтобы писать.

Вот подьячий тонкой белой рукой с длинными гибкими пальцами берёт из стопы лист бумаги и кладёт перед собой, макает перо в чернильницу-башенку и, оставивши его там, говорит:

– Ну что же, начнём? – и вопросительно смотрит на казака.

– Давай зачнём, Зиновий Иванович, – согласно кивает казак и, пододвинувшись на своём складном стульчике ближе к столу, опирается локтями о столешницу, подпирает кулаками голову и начинает сказывать:

– Ну, стало быть, так. Было это опосля хождения дедова в киргизы…

С первыми словами казака подьячий ловко вынимает перо и начинает быстро записывать всё, что ему сказывает казак. Иногда он велит ему остановиться, переспрашивает его, потом опять начинает писать.

Они сидят по часу, по два и по три. Когда поутру, когда и в полдень, а когда поздно вечером, при свечах.

Иногда к ним заходит сам воевода Пётр Саввич Мусин-Пушкин. Подсядет к столу или станет за стулом у подьячего, опершись о высокую резную спинку, и слушает, что казак сказывает.

А недавно зашёл, взял листы, ранее исписанные подьячим, почитал и покачал головой:

– Да так ли всё, казак, как сказываешь? – недоверчиво спросил воевода, глядя в упор на сказчика.

– Истинно всё так! Могу крест на том целовать.

– А не прибавляешь ли сам к тому, о чём сказываешь?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

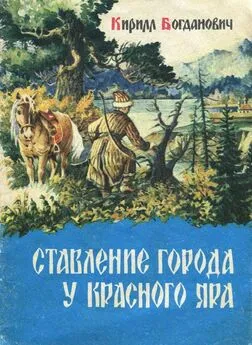

![Кирилл Богданович - Люди Красного Яра [Сказы про сибирского казака Афоньку]](/books/1070251/kirill-bogdanovich-lyudi-krasnogo-yara-skazy-pro-sib.webp)

![Кирилл Цепляев - Тайна красного платья [litres самиздат]](/books/1149244/kirill-ceplyaev-tajna-krasnogo-platya-litres-samiz.webp)