Сергей Голицын - Сказание о белых камнях

- Название:Сказание о белых камнях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голицын - Сказание о белых камнях краткое содержание

Сказание о белых камнях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

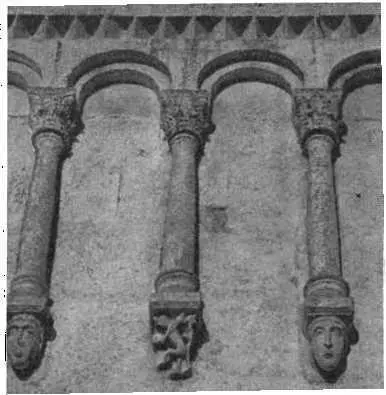

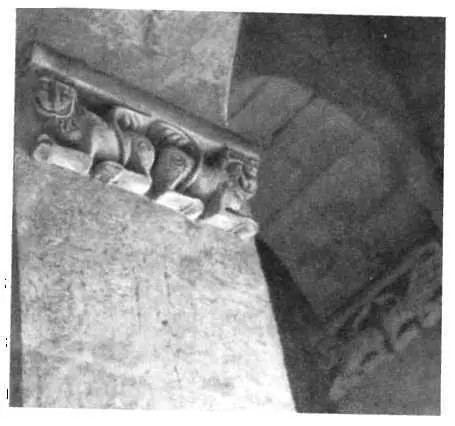

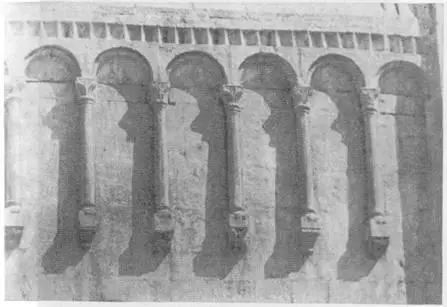

Каждая колонка арматурного пояса кончается либо женской маской, либо неведомым зверьком, а кверху суживается .

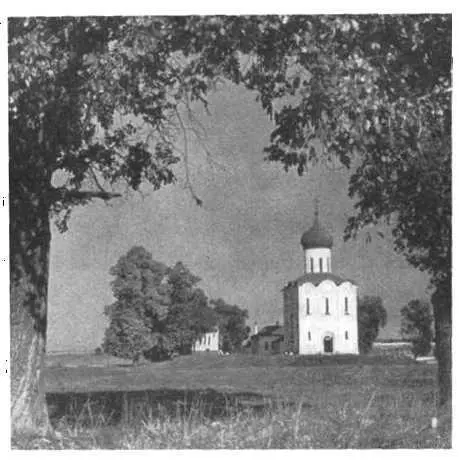

Златокудрая царевна весной .

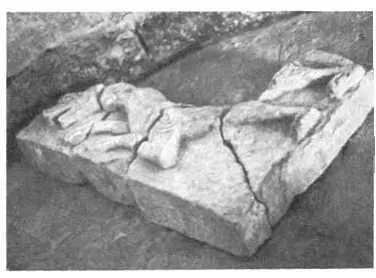

Этот белокаменный барс, вздыбленный в прыжке, находился на какой-то неизвестной пристройке к церкви.

Златокудрая царевна летом. Ни убавить, ни прибавить, ни передвинуть ни одного камня нельзя — тан непостижимо пропорциональны все части этого единого и прекрасного целого.

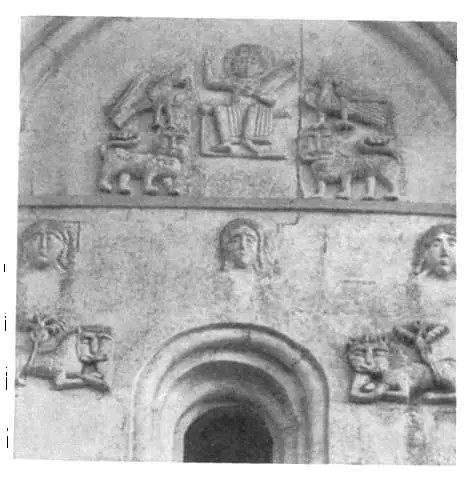

О чем поет царь Давид, подняв правую руку вверх? Львы и голуби слушают его пение.

Левое окно находится на месте заложенной двери, через которую Андрей и его свита попадали на полати. Какая была тут пристройка — неизвестно .

Церковь пуста - никаких украшений внутри нет только белокаменные львы притаились в пятах арок

Над каждым боковым окном изображены женские маски и грифон, терзающий зайца .

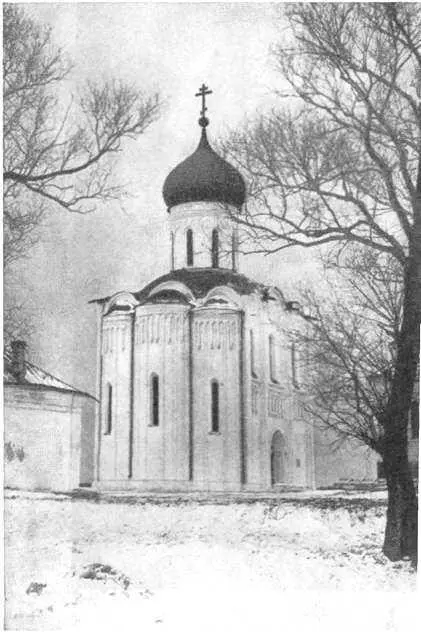

Она и зимой хороша. Три алтарные апсиды выдвинуты вперед, но немного, «в меру». Зодчий приподнял среднее окно чуть повыше крайних. Отчего это ему захотелось? Просто сердце подсказало.

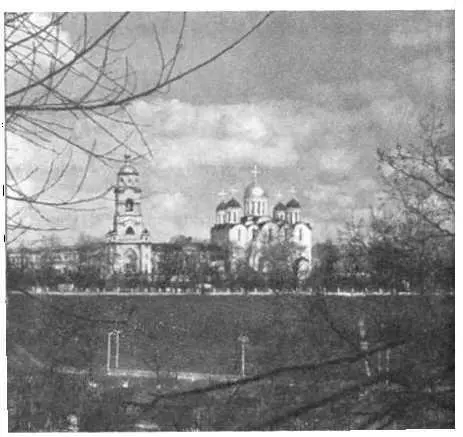

Успенский собор г. Владимира, 1185 — 1189 годы. Каждая его стена делилась на пять неравной ширины прясел. Празднично-торжественный, он поражает своим величием .

Девятый век стоят пять богатырей в золотых шлемах на высокой горе над Клязьмой. Вид во время разлива.

И снова пять богатырей. Слева — колокольня начала XIX века.

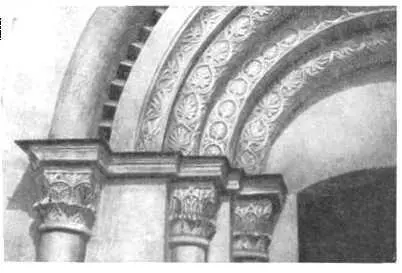

Ободаерия западного фасада. Каменная резьба восстановлена по образцам XII века.

Успенский собор. Аркатурно-колончатый пояс южного фасада. Каменные изображения птичек и зверьков, возможно, были перенесены с первоначального храма Андрея.

Ученые гадают: откуда этот удивительный обломок резного камня — «птица с ликом девы», найденный близ Успенского собора?

Нарядный, опоясанный гирляндами кокошников собор Княгинина монастыря. Рубеж XV — XVI веков.

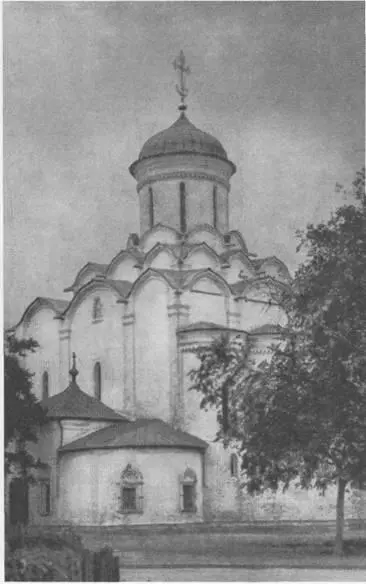

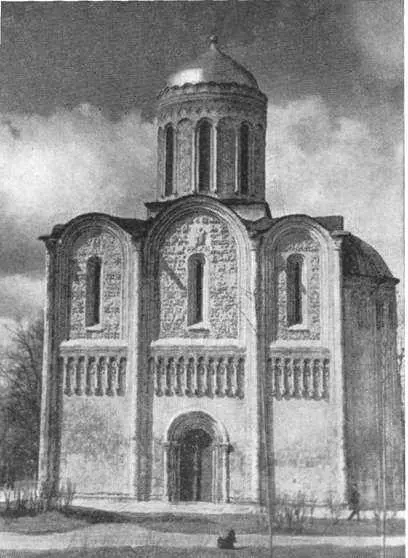

Дмитриевский собор г. Владимира, 1196 год. Туристы «со всех земель» приходят к нему и вглядываются в загадочные письмена, начертанные на его четырех стенах .

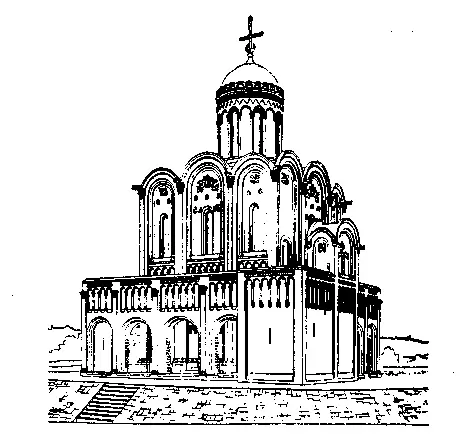

Вариант реконструкции церкви Покрова на Нерли.

Может быть, и царевнин сарафан был когда-то иным. Но не лучше ли вовсе оставить попытки восстановить на бумаге то единое и прекрасное целое, что создал гениальный зодчий-хитрец? Ведь восстановить исчезнувшее гениальное обычный человеческий разум просто не может, воображения у него не хватит.

Ну а кто же был тот гениальный зодчий, тот хитрец?

Многие исследователи задают себе этот бесплодный вопрос и сами же отвечают: «Не знаем».

Жил во Владимире выдающийся, безвременно скончавшийся писатель Сергей Никитин. Он и родился на Владимирщине, в городе Коврове, всего в семи километрах от Любца, и самые поэтичные свои творения посвятил родной стороне. Есть у него такие строки о храма Покрова на Нерли:

«Мне всегда кажется, что создан он без помощи рук, одним лишь вдохновением, равным чародейской силе сказочных волшебников. Есть в нем что-то непостижимое, действующее не на глаз, а на душу, начинающую как-то торжественно, возвышенно и грустно томиться при виде этой белокаменной поэмы древних времен. Увидевший этот храм хоть раз уже не может сказать, что в жизни его не было счастливых минут...»

А что, если попытаться мысленно представить себе облик того зодчего, который подарил людям столько счастливых минут?

Хотелось думать, что он был молод. В нем кипела беспокойная жизненная сила, неуемная жажда созидания. Он был молод! Мастер пожилой больше руководствуется расчетливым рассудком, чем пламенными порывами вдохновения.

Седой мудрый зодчий, неизвестно, из какой страны пришедший, за свою долгую жизнь многое строил, во многих странах. Он воздвигал там, на горе в Боголюбове, а сюда, на устье Нерли, на младшую церковь послал своего ученика, может быть, лучшего ученика.

На Руси в стародавние времена чувство вдохновения, творческий восторг называли молитвой. Просто иного, более подходящего слова не знали. Да, тот молодой зодчий молился. Кому? Богородице ли, Даждь-богу или русалкам-берегиням, что живут на дне омутов нерльских? В такие часы восторгов зарождался в душе зодчего прелестный белокаменный облик церкви, и в такие часы размечал он на своем берестяном чертеже нужные размеры или стоял в раздумье, издали наблюдая за каменщиками, неторопливо клавшими ряд за рядом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: