Пьер Латиль - От «Наутилуса» до батискафа

- Название:От «Наутилуса» до батискафа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пьер Латиль - От «Наутилуса» до батискафа краткое содержание

От «Наутилуса» до батискафа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почему это происходит? Да очень просто: воздух, который вы вдыхаете через трубку, находится под нормальным давлением в одну атмосферу, а в воде, которая вас окружает, давление гораздо больше. Ваша грудная клетка, таким образом, стиснута со всех сторон как бы узким корсетом из воды, которая сдавливает ее снаружи, в то время как легкие находятся под меньшим давлением.

На протяжении многих веков незадачливые изобретатели предлагали именно такого рода дыхательные аппараты для подводных прогулок. «Под водой нет воздуха? — рассуждали они. — Ну что ж, возьмем его оттуда, где он имеется в изобилии, — с поверхности!»

Нет ничего легче такого умозаключения, не правда ли? Но если бы эти изобретатели хоть раз испробовали свои изобретения на практике, прежде чем писать о них ученые трактаты!

От водолазного колокола…

К счастью, другие изобретатели предлагали — и успешно применяли на практике — водолазные колоколы различных конструкций.

Принцип устройства этих аппаратов весьма прост: возьмите пустой стакан, переверните его вверх дном и опустите в таз с водой. Если вы сделаете это аккуратно, следя за тем, чтобы стенки стакана были строго перпендикулярны к поверхности воды, воздух останется в стакане, только немного сожмется под давлением воды, которая заполнит снизу часть стакана. Перед вами — миниатюрная модель водолазного колокола. Если бы внутри стакана находилась муха, она могла бы прожить там некоторое время, дыша воздухом, который наполняет стакан.

Но, для того чтобы опустить стакан на дно таза, вам пришлось довольно сильно нажать на него рукой. А чтобы заставить водолазный колокол опуститься на дно моря или реки, нужно подвесить к нему достаточно тяжелый груз. Практически, начиная с XVII века, таким грузом служила железная перекладина, которая укреплялась поперек отверстия колокола и служила одновременно сидением для водолаза.

Водолазный колокол использовали обычно для всякого рода подводных работ, а иногда и для научных целей.

Водолазный колокол.

Но вот беда: по истечении одного или двух часов воздух под колоколом становился негодным для дыхания. Любой школьник в наше время знает, почему это происходило. «Потому, — скажет он, — что запас кислорода иссякал и воздух в колоколе насыщался углекислым газом, продуктом человеческого дыхания». Но в XVII и XVIII веках, до гениального открытия Лавуазье, самые крупные ученые не знали этой простой истины, да и не могли знать ее.

Поэтому тогдашние ученые давали непонятному для них явлению самые нелепые объяснения, которые в наше время заставили бы покраснеть от стыда даже ученика младших классов. «Потому что воздух нагревается», — говорили одни. «Потому что к воздуху примешиваются „грубые пары“ или „густые испарения“», — утверждали другие.

…до водолазного шлема

И вот в XVIII веке изобретателям пришла в голову чрезвычайно удачная мысль: опускать под воду резервуары со свежим воздухом, которые водолазам оставалось только «откупорить», чтобы освежить атмосферу внутри колокола. Но ведь можно сделать еще проще: накачивать в колокол свежий воздух с помощью резинового шланга и обыкновенного насоса. Превосходная идея! Можно считать, что с этого момента конструкция водолазного колокола достигла предела технического совершенства, а идея водолазного шлема уже готова была появиться на свет.

Ведь водолазный шлем, который нам так хорошо известен, — это, в сущности говоря, лишь усовершенствованный водолазный колокол или шлем в виде колокола. И действительно, водолазный шлем впервые был сконструирован, как колокол, внутри которого находилась голова водолаза.

Это произошло в 1819 году в Англии. Здесь саксонец-эмигрант, по имени Август Зиб, впервые создал так называемую «одежду для ныряния», или «водолазную одежду». Водолазный колокол превратился в водолазный шлем. Воздух в этот шлем нагнетался с помощью насоса, действующего на поверхности, а излишек его, равно как и выдыхаемый водолазом воздух, выходил крупными пузырями из-под нижнего края шлема.

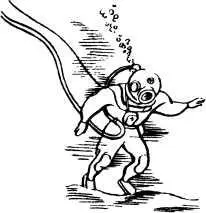

Более тридцати лет после изобретения Зиба водолазы, работая в таком шлеме под водой, вынуждены были сохранять строго вертикальное положение, иначе шлем, свободно пристегнутый к их костюму или державшийся на ремнях, пропущенных под мышками, мог опрокинуться и выпустить воздух.

Очень неудобное снаряжение, не правда ли? Между тем именно в таком несовершенном и неустойчивом скафандре знаменитый французский ученый-натуралист Анри Мильн-Эдвардс спускался в 1844 году в прозрачные воды Средиземного моря близ острова Сицилии для сбора различных морских животных и наблюдений над ними.

Как же сделать, чтобы водолазный шлем не опрокидывался и воздух не уходил из него? Может быть, соединить герметически шлем с водонепроницаемым резиновым костюмом? Действительно, почему бы нет? Но как будет тогда удаляться из шлема отработанный воздух? Очень просто: через специально устроенный в шлеме клапан, который будет открываться только тогда, когда давление воздуха изнутри будет сильнее давления воды снаружи.

И вот перед нами водолазный костюм уже в том самом виде, какой он имеет теперь. Сконструированный французом Жозефом Мартин-Кабиролем из Нарбонна, он демонстрировался впервые на Парижской выставке в 1855 году. Человеческий язык обогатился новым словом: «скафандр». Отныне люди могли чувствовать себя довольно непринужденно под морскими волнами.

Но — увы! — с самого начала этот громоздкий аппарат предназначался лишь для водолазов, занятых на тяжелых подводных работах. Никто не рассматривал его как снаряжение для нового вида туризма, для подводных прогулок.

Самый серьезный недостаток этого изобретения заключался в том, что водолаз, работая под водой в скафандре, был как бы привязан резиновым шлангом к вспомогательному судну, где помощники должны были непрерывно подавать ему свежий воздух, действуя насосом. Поэтому очень скоро — уже начиная с 1865 года — изобретатели начинают думать о том, чтобы снабдить водолаза резервуаром со сжатым воздухом. И вот появляется скафандр Руквейроля-Денейруза.

Водолаз в скафандре.

Конструкция его проста: баллон со сжатым воздухом на спине водолаза, отходящая от него резиновая трубка, конец которой водолаз берет в рот, зажим для носа, очки (если в них есть необходимость), вот и все! «Автономный» водолаз как будто уже появился на свет. Но практически запаса воздуха в баллоне ему хватает лишь на несколько минут, и он по-прежнему остается пленником вспомогательного судна, которое с поверхности снабжает воздухом резервуар за его спиной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: