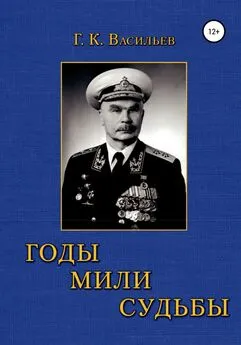

Георгий Васильев - Годы. Мили. Судьбы

- Название:Годы. Мили. Судьбы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Васильев - Годы. Мили. Судьбы краткое содержание

Годы. Мили. Судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Баня по-черному

На берегу озера у каждой семьи была своя баня. В субботу и перед праздниками бани топили по-черному. Баня по-черному – деревянный сруб с высоким порогом, низким потолком и плотно закрывающейся дверью, чтобы не выходил жар. Внутри небольшая печь без дымохода, обложенная крупными камнями. Над печью в стене оконце для проветривания после протопки. Вдоль стен полоки (скамейки) для парящихся. Под порогом маленькое оконце для стока воды и подсветки. Когда топят баню по-черному, огонь нагревает до высокой температуры камни, уложенные сверху топки.

Горячие камни являются источником тепла после завершения топки печи. На них плескали воду и таким образом поддавали пар. Баня приобретала особый дух за счет дыма и деревянных конструкций сруба. Копоть, оседающая на стенах, полу и потолке, делала их стерильными. При этом погибали вредные грибки и бактерии. После того, как прогорала печка, стены потолок и пол обмывали горячей водой, протирая их старым веником. Закрывали окна, двери и парились. Холодную воду брали за порогом в озере. Напарившись, из бани прыгали в озеро. И снова в баню мыться. В банях ставили деревянные кадки для холодной и горячей воды. Воду в кадках нагревали раскаленными в печи камнями. Их бросали в кадки с водой перед помывкой. Русские женщины не случайно рожали в бане – самом теплом, чистом и удобном для этих целей помещении.

Зимой и летом в избе ежедневно топили печь дровами. Заготавливали их зимой на два года вперед, чтобы хорошо просохли. Лучшими считались березовые и сосновые дрова, еловые и ольховые похуже. Один раз в неделю в печи пекли хлеб, по праздникам пироги с рыбой, морковью и различной крупой, ватрушки с картошкой и творогом, которые на местном наречии назывались «кокорки». На печи зимой сушили обувь и рукавицы (дянки), отогревали закоченевшие руки и ноги. Согревшись, часто засыпали, подложив под голову валенок. Печь была источником тепла и лекарем. Разболелся живот или поясница, начнут ныть ноги или руки – ложись больным местом на горячую лежанку печи. Всегда становилось легче, и боль проходила. В памяти остались события 1922 года. Наши деревни взбудоражила новость, передаваемая из уст в уста: «Продразверстка отменена!»

Радио и телевидения еще не существовало. Газеты приходили только в волостной совет – районную администрацию. Его создали для изъятия сельскохозяйственной продукции у крестьян и обеспечения хлебом и продуктами рабочих и жителей городов. Все излишки хлеба, принадлежавшие крестьянам, принудительно и безжалостно отбирали и вывозили из деревень. Понятие «излишки» было неопределенным и толковалось каждой стороной по-своему. То, что представители власти считали излишками, для крестьянина было семейными запасами, а при изъятии – неоправданной потерей. Сила была на стороне власти. Кроме милиционеров в Красной даче находился небольшой конный отряд красноармейцев. Они-то и занимались сбором так называемых излишков. Мужику оставалось хитрить, обманывать, прятать и утаивать все, что удавалось. Позже, вместо проразверстки ввели продналог. Размеры продналога были значительно меньше. Они определялись ВИКом (волостным исполнительным комитетом) в зависимости от размеров земельного надела и состояния дел в крестьянском хозяйстве. Исполнительный комитет взаимодействовал с местными комитетами бедноты.

В это же время повсюду начали появляться частные торговцы, их называли нэпманами (представители Новой экономической политики страны). Они открывали магазины и частные мастерские. Стали оживать ремесла, в продаже появился широкий ассортимент товаров и продовольствия. На Березайке, на улице Революции, коренастый сорокалетний мужик, купец Романов открыл частную торговую лавку. В этом помещении до сих пор находится промтоварный магазин Коопторга (кооперативной торговли). На Почтовой улице Вася Кабатчик (видимо, это не фамилия, а прозвище) открыл торговлю. Он продавал продовольствие, промышленные и другие ходовые товары – от керосина до соленых судаков. На Школьной улице другой Романов торговал колбасой, которую сам изготавливал и продавал по 30 копеек за фунт (410 граммов). На улице Октябрьской открылся железнодорожный кооператив, там сейчас находится государственный продмаг. Мой отец был членом кооператива и имел «Заборную книжку». Время от времени покупал там белую муку и сахар. До НЭПа свободная торговля запрещалась, но широко использовался обмен продовольствия на одежду, обувь и другие городские товары. Деньги цены не имели. Миллионы рублей, заработанные на железной дороге, лежали у отца в сундуке. На них ничего нельзя было купить. Реальная стоимость 100 тысяч совзнаков (новых советских денег, знаков) в 1921 году равнялась стоимости одной дореволюционной копейки. В обращении ходили царские кредитные билеты, пятаковки, керенки, сов-знаки, многочисленные суррогаты и местные деньги. С 1 января 1922 года была введена в обращение твердая валюта – червонец, приравненный к 10-рублевой золотой монете царской чеканки, обеспеченный на 25 % своей стоимости золотом и другими драгоценными металлами. Отец стал получать несколько десятков рублей вместо миллионов.

Зашевелились деревенские мужички. Боялись, как бы не опоздать и не отстать от других. Распахивали пригодные для земледелия участки, расчищали заросшие кустарником сенокосы. Каждый хозяин стремился выбиться в люди. Все, кто мог и хотел, вы-возили из леса бревна и строили дома. Для любого дела нужны были ловкие, крепкие рабочие руки и лошадь. Других приспособлений, инструментов и источников энергии – ав-томобилей, электромоторов, дизелей, бензиновых двигателей – в деревнях не было. Железо было дефицитом и использовалось в производстве изделий, где нельзя без него обойтись: топоры, пилы, лемеха для сохи, подковы для лошадей, косы, серпы. Сельские умельцы изготовляли из дерева: телеги, сани, дровни, сохи, бороны, грабли, ведра, кадки для воды, ковшики, чашки, ложки, лопаты, вилы и многое другое.

В каждом хозяйстве производили все необходимое для существования семьи – пищу, одежду, обувь, орудия труда. Семьи жили по безотходной технологии и замкнутому циклу. Потребляли все, что производили. Продукты питания добывались изнурительным крестьянским трудом на земле, разведением домашнего скота и птицы, сбором лесных ягод и грибов. Основной пищей были хлеб, картошка и молоко. Для производства тканей, одежды и обуви выращивали лен, использовали шерсть и шкуры животных. Кормилицей была корова. Круглый год она обеспечивала семью молоком, сметаной и творогом. Во время постов из сэкономленного молока делали топленое молоко и кислый творог. Овцы давали мясо, шерсть на валенки и одежду. Из овчин (шкура, снятая со взрослых овец и молодняка старше 6 месяцев) шили шубы, теперь их называют дубленки. Большинство деревенских жителей зимой носили шубы. Это было признаком бедности, а не благосостояния. Коз до середины 1930-х годов в наших краях не держали даже бедные семьи. Этих бородатых животных крестьяне не любили за разборчивость в кормах и специфический вкус молока.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Васильев - Еще один баловень судьбы [СИ]](/books/1083155/nikolaj-vasilev-eche-odin-baloven-sudby-si.webp)