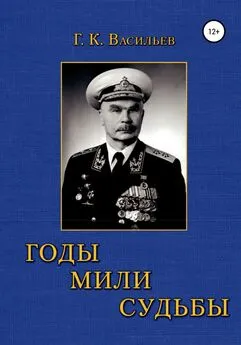

Георгий Васильев - Годы. Мили. Судьбы

- Название:Годы. Мили. Судьбы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Васильев - Годы. Мили. Судьбы краткое содержание

Годы. Мили. Судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Случалось, дети проваливались под лед, но это никого не пугало и не останавливало. Несколько березайских мальчишек катались на настоящих коньках-снегурочках, прикрепленных к кожаным ботинкам. Нам такие вещи были недоступны.

Самодельные коньки и санки

Выпадал снег – на лыжах, санках и «быках» катались с довольно высокой, по нашим понятиям, Желтой горы за крайней избой деревни. Теперь горы нет. Ее срыли и на самосвалах увезли на строительство дороги. Санки мастерили сами из дерева без единого гвоздя или какой-либо железки.

Делали санки как простые, так и финские с длинными полозьями и ручкой для толкания сзади. Также мастерили «быки» – на длинную доску крепили скамеечку, чтобы можно было сидеть. Для лучшего скольжения на нижнюю поверхность доски намораживали лед. Изготавливали лыжи. Выкалывали пластины из ствола березы, обстругивали их рубанком, загибали носки – и лыжа готова. Нечем было сделать продольные желоба, обходились без них. Предметом зависти были лыжи фабричного производства. Ими могли похвастаться только Вера Романова, купеческая дочь, и сын дьякона Вознесенского. Играли в прятки и войну. В снежных сугробах рыли окопы, пещеры, строили крепости. Нашим оружием были снежки и палки. Позднее появились игрушечные пистолеты с бумажными пистонами и стрелявшие пробками пугачи. Как только сходил снег, «гоняли попа», играли в лапту, рюхи (подобие городков) и другие игры, их названия уже забыты. В возрасте семи лет меня отправили учиться в начальную школу, она располагалась недалеко от церкви. Рядом находился дом учителей. В школе учились дети из шести деревень Дубровской волости.

В нашем классе было восемнадцать учеников. Четверо из Малой Дубровки: Шурка Лясников, Шурка Ефимов, Николай Боровский и я; четверо из Большой Дубровки, остальные из окрестных деревень. Девочек было четыре, в том числе одна из Березайки – Верочка Романова, дочь купца. В березайские школы – заводскую и железнодорожную – ее не приняли из-за принадлежности к классу эксплуататоров. Первые два года я учился плохо, не понимал материала. Преподавал Алексей Петрович Белозаров, высокий, тощий, сердитый мужчина по прозвищу «журов» (журавль). Он не вызывал симпатий у учениов, и мы, видимо, не представляли для него интереса. Иногда для поддержания порядка в классе он пускал в ход линейку. Время от времени учитель выдавал нам по две-три тетрадки в обмен на несколько фунтов ржи (фунт – 410 граммов). На учебный год полагалась одна ручка с пером № 86 и немного фиолетовых чернил. Перья у учеников ценились высоко и были предметом купли и обмена. Мои успехи в школе мало интересовали родителей, обремененных житейскими заботами. Реальный контроль с их стороны отсутствовал. Отец умел читать и писать, а мать была неграмотной. Действовало данное отцом напутствие: «Учись, а то в пастухи пойдешь».

Со второго класса увлекся чтением книг. Читал все, что попадало под руку. В основном это были исторические очерки, изданные Сытиным в конце XIX века для народного чтения. Помню до сих пор книги: «Брат на брата» о междоусобных войнах русских князей, о Дмитрии Донском и Мамаевом побоище, о святом Евстафии Плакиде – римском военачальнике, принявшем христианское вероисповедание, за это его отдали на растерзание львам. Книги мне давал Шурка Лясников, они валялись на чердаке их дома.

В третьем классе нашим учителем стал Алексей Федорович Большаков, только что окончивший педагогическое училище. Сразу разрушилась стена отчуждения между учителем и учениками, постепенно пробудился интерес к учебе, знаниям и книгам. Кроме уроков в классе он знакомил нас с окружающим миром. Организовывал экскурсии на стекольный завод, походы в лес, рядом с котором мы жили и росли, но мало что о нем знали. Спланировал поездку на только что построенную гидроэлектростанцию, но она не состоялась – не было денег на билеты. Жил учитель один в доме рядом со школой. В зимние вечера иногда приглашал учеников к себе. При свете керосиновой лампы читал нам повести Гоголя, стихи Некрасова, позволял рассматривать и читать все, что находилось в его комнате. Был он человеком большого ума и трудной судьбы. Я нашел его через сорок лет, в 1965 году, в Москве. Он рассказал, что после работы в нашей школе окончил институт. Преподавал. В 1936 году его арестовали, как английского шпиона. Отбыл заключение, был реабилитирован. С началом войны призвали в армию и отправили в строительный батальон рядовым, как не заслуживающего доверия. После войны преподавал, заведовал кафедрой в институте почв, защитил докторскую диссертацию. До войны женился на донской казачке, сохранившей ему верность на всю жизнь. Много в моей жизни было учителей, преподавателей, воспитателей, командиров и начальников, но ни один из них не повлиял на мою судьбу так, как Алексей Федорович Большаков.

В начале четвертого года обучения Алексей Федорович заболел и уехал из деревни. Наш класс доучивали горбатая Ольга Петровна, худенькая, просвечивающаяся насквозь Лиза (Еркина Елизавета Яковлевна скончалась в 1989 году) и Н. Николаев. Под их руководством мы завершили начальное образование – закончили «школу первой ступени».

Школа в Дубровке

В четвертом классе нас всех записали в пионеры. Родители мне сказали, что после смерти придется кипеть в смоле в аду, а когда сменится власть, нас перевешают на красных галстуках. На этом их противодействие закончилось. Не было у нас походов в белых рубашках с красными галстуками, со знаменами, горнами и барабанами. Не уезжали на каникулы в пионерские лагеря, не проводили сборы у костров. Мы, пионеры, как все ребята, бегали босиком по деревенской улице в холщовых рубашках и портках, работали в поле с утра до вечера. Были у нас костры, но не для песен, а для того чтобы сварить к ужину картошку. Взрослые жили по старым, давно заведенным порядкам. Большое влияние на деревенскую жизнь имела церковь, особенно священник Иван Троицкий. У него был твердый характер. Он ревностно исполнял обязанности священника и строго соблюдал правила церковной православной жизни. Хорошо знал и держал в повиновении жителей своего прихода, возвращая под власть церкви тех, кто уклонялся от церковных обрядов. По праздникам проводил богослужения. Мать и отец старались их посещать. Раз в год исповедовались в совершенных грехах. Дома утром читали молитвы: «Отче наш, иже еси на небеси…», «Богородица дева, радуйся…». Верили в существование Бога, черта и нечистой силы, но особенно боялись после смерти попасть в ад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Васильев - Еще один баловень судьбы [СИ]](/books/1083155/nikolaj-vasilev-eche-odin-baloven-sudby-si.webp)