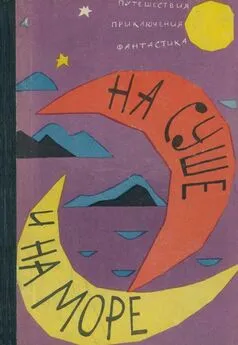

Гордон Джайлс - На суше и на море 1962

- Название:На суше и на море 1962

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Географгиз, 1962 г.

- Год:1962

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гордон Джайлс - На суше и на море 1962 краткое содержание

На суше и на море 1962 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К Борису Осиповичу подходит заместитель председателя колхоза имени Шмидта Иван Порфирьевнч Аксенов. Он предлагает нам устроиться в доме правления колхоза. В нем только что прошел ремонт, и он пока еще пустует. Нганасаны помогают внести вещи вверх на косогор и складывают их около нашего будущего жилья. А затем нас все оставляют, чтобы мы могли спокойно устроиться. Это не заняло много времени, и вскоре мы со Славой выходим на улицу, чтобы хоть немного осмотреться.

Вечереет. Красноватое солнце висит над лесом, начинающимся метрах в пятидесяти за домами. А между ними и лесом стоят островерхие чумы нганасан. Немного правее под косогором виднеется небольшое озеро. Диск солнца, отражаясь в тихой воде, будто плавает в ней. Еще правее узкой водной дорожкой тянется Боганида. Через несколько десятков метров она кончит свой путь, слившись с матерью-Хетой.

Весь пейзаж дышит миром и покоем. Один за другим гаснут костры в чумах. Пора спать. Завтра первый день полевой работы. Надо хорошо отдохнуть перед ним. Но мы еще долго не можем уснуть.

Борис Осипович заметно волнуется: «Тридцать лет прошло с тех пор, как я впервые поехал в экспедицию, — говорит он, — и все-таки каждый раз нервничаю, когда приступаю к полевой работе. Ничего не могу с собой поделать. Все время сверлит голову мысль, удачным ли будет полевой сезон, всели выполню, что наметил. Вдруг ошибусь в выборе информаторов, да мало ли что еще может быть. А ведь сделать нам надо много. Во-первых, необходимо выполнить пашу основную задачу — изучение современной жизни нганасан. Мы должны подсказать местным работникам, как устранить те недостатки, какие еще есть в жизни нганасан, как помочь им быстрее двигаться по пути социализма.

Во-вторых, нельзя нам забывать и об изучении старой культуры нганасан. — Тут Борис Осипович на минуту замолкает, приподнимается на локте и задумчиво смотрит куда-то вдаль, будто видит то, что я уже не смогу увидеть: старое нганасанское стойбище начала двадцатых годов, когда Советская власть еще не стала прочной ногой в глубине таймырских тундр, шамана, бьющего в бубен, и безграмотных темных нганасан, внимающих ему. Затем, будто очнувшись, он продолжает: — Старая культура нганасан быстро уходит в прошлое.

То, что мы не опишем сейчас, через десять лет уже будет поздно описывать. А в старой культуре много интересного. Возьмем, например, исторические предания нганасан. Разве, не зная их, можно понять, как создалась эта народность. А ведь каждый парод, пробуждающийся к новой жизни, обязательно спрашивает, откуда он произошел. И ответить на этот законный вопрос должны мы, этнографы.

А сколько других интересных тем ждут еще своего исследователя. Например, очень важно досконально изучить пописать все приемы охоты и оленеводства нганасан, вырабатывавшиеся веками. Надо сохранить ценные навыки и знания, которые накопили нганасаны за время их жизни в Заполярье. Это не только покажет всем, какой вклад внесли и продолжают вносить нганасаны в освоение Енисейского Севера, но и поможет самим нганасанам в строительстве новой жизни, и было бы очень хорошо, если бы студенты зоотехнических факультетов, специализирующиеся по оленеводству, изучали бы не только научные книги по своей специальности, но и книги, обобщающие практические знания и опыт северных народностей — нганасан, долган, ненцев, чукчей, коряков и других. Да, это было бы очень полезно», — повторяет Борис Осипович и замолкает. Комната погружается в тишину. Она будто наплывает на меня, и я быстро засыпаю.

А с утра к нам приходит Иван Порфирьевич, и мы договариваемся с ним, что он будет освобождать от работы нужных нам колхозников. Сам Иван Порфирьевич соглашается рассказать о создании колхоза имени Шмидта и его хозяйстве.

«Наш колхоз, — говорит он, — был создан в 1936 году. Вскоре на среднем течении реки Боганиды был построен хозяйственный центр. Здесь разместились правление колхоза, магазин, склад, хлебопекарня. Но выбранное для хозяйственного центра место оказалось очень неудобным, и на реке Ду-дыпте, у впадения в нее Пайтурмы, был создан новый колхозный поселок. Но и его местоположение оставляло желать много лучшего. Леса поблизости не было, так что приходилось возить его издалека, да и связь с Волочанкой была очень плохой. Поэтому пришлось нам снова перебираться, и на этот раз мы построили поселок прямо на берегу Хеты у впадения в нее Боганиды. Здесь очень удобно: и лесу вокруг много — взгляните в окно, сами увидите — и с районным центром связь хорошая, и завозить товары к нам теперь гораздо проще, чем раньше, и вывозить колхозную продукцию стало легче.

Колхоз наш занимается в основном оленеводством и охотой. В стадах колхоза около трех с половиной тысяч оленей. Они дают нам и мясо, и шкуры, ну и как транспорт олени, конечно, тоже незаменимы. Не будь у нас оленей, трудно было бы охотиться на песца. Территория-то ведь у нашего колхоза огромная. К северу она тянется километров четыреста, да и в ширину около восьмидесяти. Пешком ее не обойдешь. На песца мы охотимся при помощи пастей [64] Пасть — ловушка давящего типа: тяжелое бревно падает на песца, когда он заденет насторожку.

и капканов. От сдачи государству пушнины колхоз получает хорошие доходы. Например, даже в 1956 году, когда песца было довольно мало, пушнина дала колхозу около пятидесяти тысяч рублей. Но главная отрасль колхозного хозяйства все же не охота, а оленеводство, оно в последнее время дает нам до полумиллиона рублей в год. Рыболовством колхоз тоже занимается, но в небольших размерах и больше для внутреннего потребления. Рыбы в реках и озерах, правда, немало, но уж больно сложно и дорого ее вывозить. А кроме того, и сами колхозники предпочитают свои исконные занятия — оленеводство, охоту на диких оленей и песцов — рыболовству».

Когда Иван Порфирьевич закончил свой рассказ о колхозе и ушел, мы решили пойти посмотреть жилища нганасан. Все нганасаны, за исключением двух-трех семей, живут в чумах, и многие пока что не хотят переселяться в постоянные дома. Сказывается сила вековой привычки, да и трудно сразу отказаться от чума. У него, конечно, немало недостатков, но зато чум можно возить с собой, а без передвижного жилища коренному оленеводу нганасану не обойтись, даже если у него есть постоянный дом в поселке.

Нганасанский чум представляет собой эллипсоид с конической вершиной. Остов чума кроется выделанными и сшитыми между собой оленьими шкурами — шоками. Чтобы войти в чум, нам пришлось нагнуться и приподнять край одного из шоков. Внутри было полутемно и дымно. Над костром, горевшим посередине, висели на горизонтальном шесте котел с варившимися в нем рыбным супом и большой медный чайник, потемневший от копоти. Дым ел глаза, драл горло, и неудержимо хотелось кашлять, а еще лучше выскочить на свежий воздух. И чем больше становилось дыма, тем стремительнее уменьшалась моя симпатия к чуму, как к почти незаменимому передвижному жилищу оленеводов. Лишь отвернув край шока, прикрывавшего вход, и впустив в чум свежего воздуха, я смог немного оглядеться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: