Георгий Осипов - Что там, за линией фронта?

- Название:Что там, за линией фронта?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Известия

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Осипов - Что там, за линией фронта? краткое содержание

Что там, за линией фронта? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Семья старшего лесного ревизора Батумской области Сухумского и Озургетского лесничеств А. А. Вермишева. Третий слева Александр. Батуми. 1910 г. («Партбилет № 2037»).

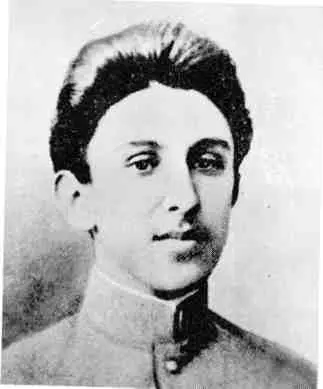

А. Вермишев, гимназист 1-й Тифлисской гимназии. 1897 г.

Сын легендарного комиссара, участник Великой Отечественной войны А. Вермишев. 1962 г.

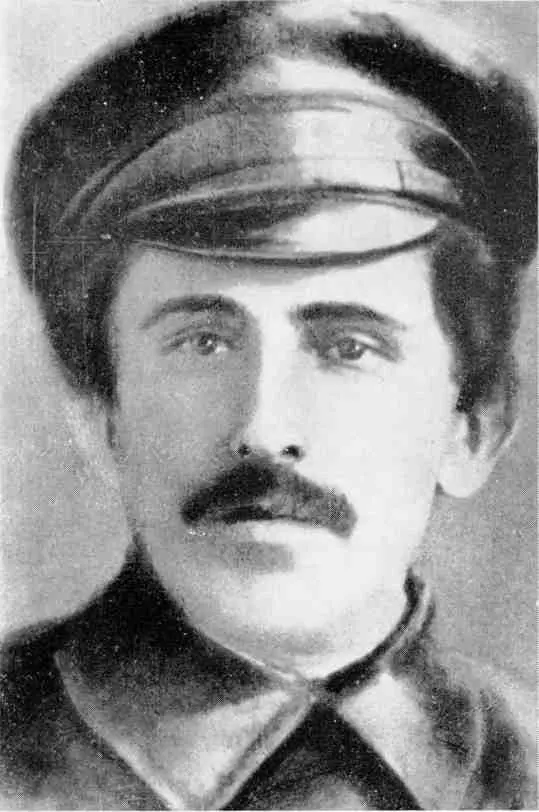

Вермишев Александр Александрович, комиссар особого пехотного батальона XIII Красной Армии, поэт, публицист, первый советский драматург. Фронт-Дон. 1919 г.

Слева направо: заведующий военным отделом ЦК ВЛКСМ в годы войны Дмитрий Постников, помощник начальника Главного Политического Управления Наркомата Военно-Морского Флота по комсомолу Михаил Головлев и помощник начальника по комсомолу Главного Политического Управления Красной Армии Иван Видюков. 1942 г. («В схватках с абвером»).

Командир диверсионного партизанского отряда Юрий Дмитриевич Миловзоров. 1942 г. («Крах «Тайфуна»).

Известный украинский поэт Максим Рыльский, писатель-публицист Борис Галин и академик П. С. Погребняк на даче А. К. Симонова. 1960 г. («Дар большой души»).

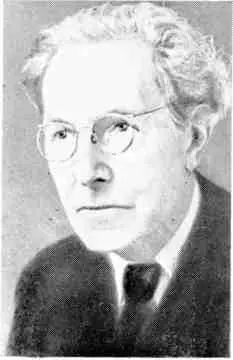

Симонов Александр Корнильевич, профессор, художник. Гагра. 1959 г.

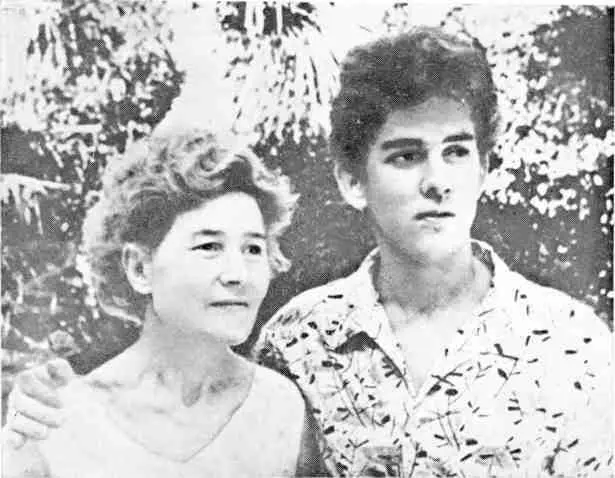

Валерий Щекин с матерью Елизаветой Ивановной. 1968 г. («Телеграмма»).

Бывший летчик-истребитель Аббас Рзаев. 1980 г. («Пароль «Ласточка»).

Харитон Гвинджия, пилот Сухумского авиаотряда. 1974 г. («Секунды на размышление»).

Пугач Исай Маркович. 1930 г. («Шахтерский генерал»).

Мухтар — боец Красного Гиляна. Иран, 1921 г. («Через девять границ»).

Мария Адлейба. Герой Социалистического Труда, участница обороны Кавказа, знаменитая чаесборщица Абхазской АССР. 1941 г. («Тревожная молодость»).

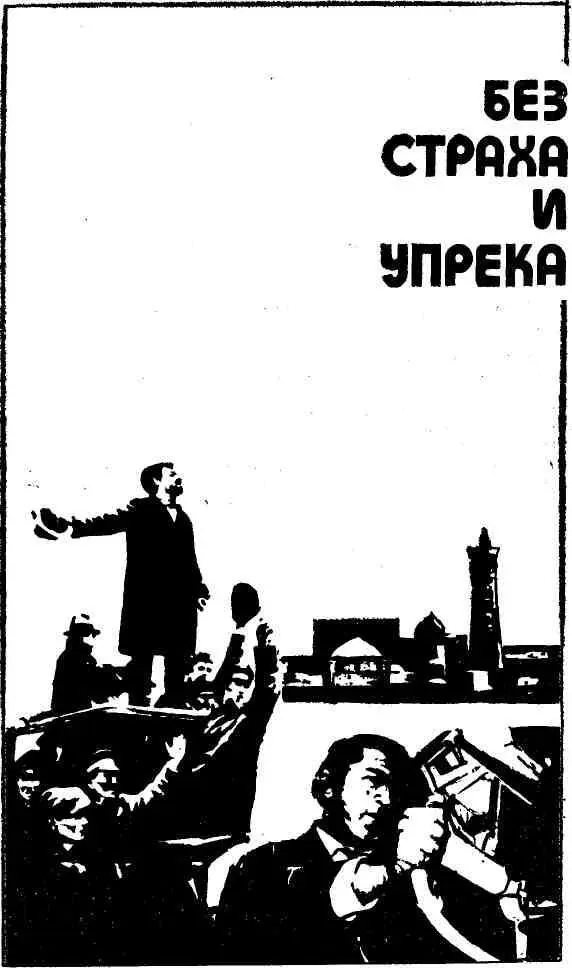

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

ПАРТБИЛЕТ № 2037

Осенним вечером 1903 года из ворот небольшого кирпичного дома в Петербурге вышел молодой человек. Неторопливо прошел он несколько темных переулков и остановился на ярко освещенной улице. На нем были надеты потертая кожаная куртка, рабочие брюки, заправленные в сапоги, и высокий картуз. На вид мастеровому можно было дать лет двадцать с небольшим. С минуту он постоял на перекрестке, затем поспешно вошел в подъезд богатого барского дома.

Через четверть часа к дому подкатил экипаж. Элегантно одетый молодой господин кавказского типа, в шляпе и с тростью вышел из подъезда.

— На Невский! — приказал он кучеру. Кони зацокали по мокрому булыжнику. У модного кафе возница попридержал лошадей, и пассажир, легко спрыгнув с подножки, вошел в распахнутую дверь. Швейцар низко склонил голову.

В зале было накурено, шумно и весело. За сдвинутыми столиками тесно сидели студенты и курсистки, разная литературная и актерская братия. Едва новый гость переступил порог, как со всех сторон послышались возгласы:

— Браво, Вермишев пришел! Саша, к нам!

Несколько кавалеров и барышень, повскакав с мест, схватили его за руки и потащили к своему столу. Лицо Вермишева расплылось в улыбке, он тщетно пытался сопротивляться, но, поняв, что это безнадежно, опустился на стул.

— Итак, господа, новый кавказский анекдот… К тифлисскому генерал-губернатору пришел кинто…

За столом ежеминутно раздавались взрывы хохота. Потом он взял гитару и стал петь куплеты. Компания обрастала, как снежный ком.

Никому и в голову не приходило, что этот весельчак и балагур, любимец товарищей и профессуры, час назад проводил занятия марксистского кружка у рабочих Путиловского завода, что этот блестящий студент Санкт-Петербургского университета тайно состоит в организации РСДРП и в боевой дружине.

…Впервые я услышал имя Вермишева несколько лет назад. «Комсомольская правда» переслала мне письмо его сына Александра из Башкирской АССР. Автор письма спрашивал, не возьмусь ли я за написание киносценария о его отце — старом партийном подпольщике, участнике трех революций и гражданской войны. К письму были приложены пьеса А. Вермишева «Красная правда», несколько памфлетов, рисунков, а также стихотворение «В кузнице» за странной подписью Sa-Ve.

Что это? Литературный псевдоним, партийная кличка? И вдруг мне вспомнилось, что подобную подпись я уже где-то встречал. Однажды, просматривая в библиотеках Закавказья архивы дореволюционных газет с откликами на смерть Льва Николаевича Толстого, я наткнулся в газете «Баку» на стихотворение «Толстой не умрет» за той же подписью.

…Кто сказал вам, что умер Толстой?

Разве он не со мной?

Разве он не во мне песню жизни поет?

Нет, Толстой не умрет!..

Под стихотворением стояла дата: 14 ноября 1910 года.

И вот я снова в Баку. С интересом листаю старые архивы газет «Баку», «Кавказский телеграф», «Кавказская копейка». И почти в каждом номере нахожу злободневные обзоры, фельетоны, стихотворения, подписанные Sa-Ve.

Достаю с книжной полки «Словарь псевдонимов» Масанова. В нем на странице 334-й написано: «Sa-Ve — Вермишев Александр Александрович». Изучаю биографический материал, роюсь в музейных фондах Баку, Ленинграда, Саратова, Москвы. Смотрю жандармские архивы и узнаю: Sa-Ve — партийная кличка коммуниста-подпольщика; А. Савицкий — второй псевдоним Вермишева, под которым он скрывался от любопытных читателей из… охранки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: