Борис Тагеев - Всемирный следопыт, 1930 № 07

- Название:Всемирный следопыт, 1930 № 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гос. Акц. Издат. Общ-во Москва — „Земля и Фабрика — Ленинград

- Год:1930

- Город:М., Л.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Тагеев - Всемирный следопыт, 1930 № 07 краткое содержание

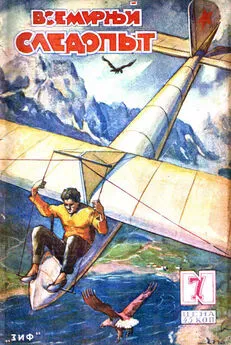

/i/46/642846/i_001.png

0

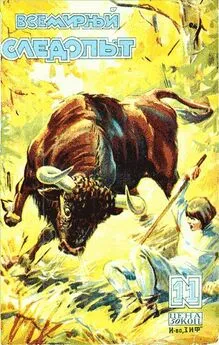

/i/46/642846/i_002.png empty-line

2

empty-line

5

empty-line

7

empty-line

9

Всемирный следопыт, 1930 № 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

18 марта Скотт, Вильсон и Бауэрс остановились на ночевку в тридцати девяти километрах от базисного продовольственного склада. У Скотта были отморожены все пальцы на правой ноге. На следующий день кое-как одолели еще десять километров, а 21 марта пришлось остановиться в двадцати километрах от склада. Вильсон и Бауэрс были совершенно истощены, им нужен был отдых…

Началась страшная метель.

29 марта Скотт еще имел силы записать в свой дневник следующие строки:

С 21-го метель не утихала. 20-го у нас было топливо, чтобы согреть по две чашки чая на каждого, и пищи на два дня … Склад всего в двадцати километрах, но за полотнищем шатра бушует метель. Как видно, всякая надежда потеряна. Мы слабеем, и конец недалеко. Жаль, но думаю, что больше не смогу писать.

Р. Скотт .Затем дрожащим почерком сделана приписка:

Не оставьте наших близких .

А в двадцати километрах товарищи Скотта ждали, пока не стихнет метель. Они с собаками вышли с базы навстречу своему руководителю…

Лишь через восемь месяцев спасательной экспедиции удалось отыскать палатку Скотта. В ней нашли трупы отважных исследователей, а в сумке Скотта его знаменитый дневник, письмо к жене, к матери доктора Вильсона и другие документы — в том числе пакет Амундсена на имя короля Гаакона…

А норвежцы, оставив Южный полюс 18 декабря 1911 г., благополучно достигли своей базы в Китовой бухте 26 января.1912 г., где их уже ожидал «Фрам».

Так был открыт Южный полюс.

IV. Шестая часть света

Экспедиции Скотта и Амундсена дали огромный толчок исследованию Антарктического континента.

Пустые пространства на картах за южным полярным кругом запестрели множеством новых названий. Теперь все больше и больше подтверждалось предположение, что Антарктический континент имеет почти круглую форму с диаметром около 2000 километров, что он окружен кольцом трудно проходимых, а местами и вовсе не проходимых ледяных нагромождений.

Наиболее доступная его часть, омываемая Россовым морем, с ее знаменитой Китовой бухтой, представляет собой так называемый Австралийский сектор, наиболее исследованный. Противоположная сторона континента, обращенная к Южной Америке и выходящая в Ведделево море, оставалась почти совсем неизвестной, и даже береговая ее линия еще более или менее точно географически не установлена.

Тем не менее полярные исследователи пришли к заключению, что наружная часть Антарктического континента должна представлять собой полосу в 700 километров шириной, с небольшим уклоном, допускающим возможность расстановки вех путем сбрасывания их с аэропланов.

Исследования Скотта, Шекльтона, Маусона и в особенности Амундсена подтверждают, что Австралийский сектор Антарктики с севера на юг прорезывается огромной системой гор, называемых Антарктическими Горстами, которые в своей южной части носят имя хребта Королевы Мод. От вершины Нансена (5000 метров), высящейся на 85 параллели, хребет этот принимает юго-восточное направление, тогда как Горсты тянутся на юг и оканчиваются широким снежным плато, лежащим на высоте 3300 метров. В центре этого плато и находится Южный полюс.

Доходят ли отроги горного хребта Мод до берегов Ведделева моря или сливаются они с так называемыми Антарктическими Андами, тянущимися западнее Земли Грагэма, — неизвестно.

Земля Грагэма находится как раз против Огненной Земли, то-есть против самой южной оконечности американского материка.

Предполагалось, что Антарктические Анды представляют собой продолжение Южно-американских Анд. На это указывало вулканическое происхождение обеих горных систем, тогда как Антарктические Горсты по своему геологическому строению ни в коем случае не могли быть отнесены к горам вулканическим. В большей степени они состоят из песчано-сланцевой глины, известняка и угольных наслоений. Они более пологи и по своему геологическому образованию несравненно старее Антарктических Анд. Все это было необходимо проверить.

Множество второстепенных горных систем и целых «земель», нанесенных исследователями на карту, также требовали точной проверки.

География не может опираться на данные, собранные на основании предположений путешественников. Сколько погибло исследователей из-за нанесения на карту точно не проверенных местностей. Нередко, руководствуясь даже сравнительно не старыми картами, искали землю там, где находится океан, а там, где в действительности была земля, та карте обозначалось море.

С самим Амундсеном, твердившим о соблюдении крайней осторожности при нанесении на карту вновь открываемых земель, произошел аналогичный случай. Открытой им в 1911 г. и нанесенной на карту «Земли Кармен», как точно установлено теперь экспедицией Бэрда, в действительности не оказалось. Повидимому, даже такой опытный исследователь, как Амундсен, был введен в заблуждение миражем.

Нечего и говорить, что для проверки всех этих данных и для дальнейшего обследования шестого континента необходимо было проникнуть в его дебри.

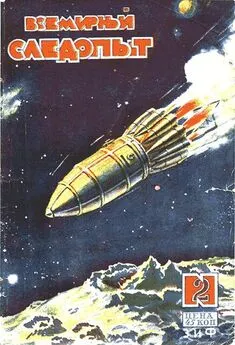

Но как? Проникновение на Антарктический континент для всестороннего его изучения с суши, обследование его берегов с моря являлось делом очень трудным, если не совершенно невозможным. Оставалось одно средство: разведка с воздуха и затем проникновение в глубь материка частью на летательных машинах, частью на собаках и специально сконструированных тракторах.

Первую попытку исследования полярных стран с воздуха можно отнести к 1897 г., когда шведский инженер Соломон Август Андрэ вылетел на воздушном шаре, поставив целью проникнуть возможно дальше в область Северного Ледовитого моря..

Андрэ погиб, но идея его осталась живой. Она не могла не волновать умы полярных исследователей.

В период мировой войны работа научных экспедиций была приостановлена. Тем временем техника шла вперед чудовищным темпом, и колоссальные успехи ее навели Амундсена на мысль использовать для исследования полярных областей современный аэроплан.

В 1925 г., после долгих приготовлений, ему с товарищами удалось достигнуть 88° с. ш. на двух специально сконструированных гидропланах. Бесстрашные исследователи спустились на полыньи среди ледяных торосов, и после целого ряда невзгод и приключений, какие могут лишь встречаться на страницах фантастических романов, благополучно вернулись в Норвегию на одном гидроплане, оставив другой в об’ятиях полярного льда.

Это был пробный полет Амундсена — разведка воздушного пути для предстоящего перелета через Северный полюс в Аляску на дирижабле «Норвегия» в 1926 г.

После этого знаменитого перелета Амундсен пришел к заключению, что для полярных полетов с исследовательской целью, как и для установления воздушного пути между Европой и Америкой через Северный полюс, — пригодны лишь мощные дирижабли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: