Василий Ян - Всемирный следопыт, 1928 № 09

- Название:Всемирный следопыт, 1928 № 09

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Акц. Издат. Общ-во Москва — „Земля и Фабрика — Ленинград

- Год:1928

- Город:М., Л.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Ян - Всемирный следопыт, 1928 № 09 краткое содержание

/i/76/641176/i_001.png

0

/i/76/641176/i_002.png empty-line

2

empty-line

5

empty-line

7

Всемирный следопыт, 1928 № 09 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

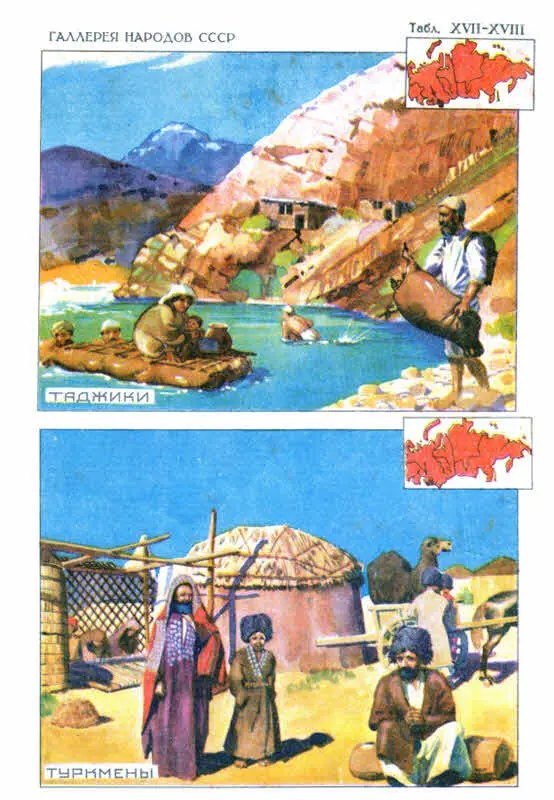

Главное занятие населения — сельское хозяйство, а в особенности полеводство. Это последнее основывается в ТАССР не на поливных, а на богарных землях (посевы под дождь). Помимо пшеницы, ржи, ячменя и овса, здесь разводятся еще рис, кунжут, лен, горох и пр. Некоторое значение имеют садоводство, огородничество и бахчеводство.

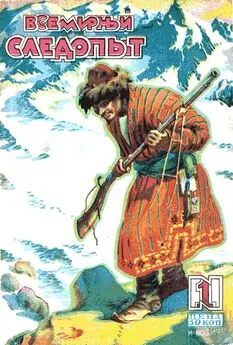

Тяжелый труд земледельца (занимаются земледелием почти исключительно мужчины) на каменистой почве и — как результат — тощие урожаи, постоянная угроза опасности обвалов и оползней, а также суровая природа страны закалили горца и воспитали в нем энергию и выносливость.

Ловкость свою и силу горцы проявляют, переправляясь вплавь через быстрые горные реки на «гупсарах» (мешки из козьей, или бараньей шкуры, надутые воздухом), ложась на них животом и гребя ногами и одной свободной рукой.

Скрепленные деревянными рамами «гупсары» служат плотом для переправы скота. Этот способ переправ через реки известен на Ниле и в Ассирии.

Существенным подспорьем к земледелию служит скотоводство. Обширные горные пастбища искони способствовали развитию его. С наступлением теплых дней женщины с детьми отправляются со стадами на высокогорные пастбища, где и остаются все лето.

Из промыслов, кроме того, развиты: кузнечный, золотой и гончарный (последним заняты исключительно женщины). Несмотря на примитивный способ лепки (без помощи гончарного круга), из-под искусных пальцев мастериц выходят совершенной формы сосуды, почти всегда украшенные незатейливым рельефным или рисованным цветным орнаментом.

Добыча золота ведется населением самым примитивным способом, в виде подсобного занятия.

Зимой, когда дни стоят небольшие, серые, вершины гор окутаны тяжелым туманом и снег лежит толстым слоем, — холодно и сыро в летнем жилище горца, сложенном из мелких камней на глиняной обмазке.

Тогда перебираются в зимний «хона» (дом), выстроенный сообща несколькими семьями.

Ярко пылают воткнутые по стенам «чароги» (светцы). Очаг разливает приятную теплоту. Дружно кипит работа. Кругом, на глиняных нарах, сидят мужчины и женщины, каждый занятый своим делом: женщины — вязаньем шерстяных узорных чулок, вышиваньем тюбитеек, мужчины — за примитивным ткацким станком.

Щелканию челноков и стуку ткацких станков нередко вторят звуки бубнов и барабана.

ТУРКМЕНЫ.Туркмены — один из турецких народов Средней Азии, образовавший в ее пределах три года назад Туркменскую Советскую Республику. В этой последней насчитывается 721000 туркменов, а во всем Союзе — около 766 000.

Туркмены живут за Каспийским морем, среди безводных песчаных степей и пустынь, окаймленных лишь о юга узкой прерывистой лентой культурных оазисов, созданных искусственным орошением. Благодаря жаркому климату в оазисах прекрасно вызревают хлопок, чудесные дыни, арбузы, различные южные фрукты, не говоря уже о пшенице, джугаре (хивинское просо) и других хлебных злаках. Туркменские племена всегда стремились к этой заветной полосе плодородных земель, борясь за нее друг с другом и с соседями. Эта напряженная борьба за воду и землю затихает лишь теперь на наших глазах благодаря мероприятиям Советского правительства, наделившего большую часть туркменов участками орошенной земли. Однако, и до сих пор остались кочевые туркмены, которые бродят со стадами овец и верблюдов, иногда лошадей от колодца к колодцу.

Но и те, более многочисленные туркмены, у которых есть доля в орошенной земле, не забыли еще привычек своей недавней кочевой жизни. Взгляд на рисунок наглядно подтверждает это. Решотчатые юрты-кибитки, сделанные из растущего вдоль оросительных канав ивняка и прикрытые сверху войлоком, легко могут быть сложены, навьючены на верблюдов и перевезены на другое место, хотя некоторые из них остаются на месте круглый год, и их стены, обернутые цыновками из камыша, обмазываются глиной для защиты от зимних холодов. Такие полуоседлые туркмены отправляются в кочевку обычно к зиме, по окончании полевых работ, предварительно закопав в землю до весны запас обмолоченного хлеба. Туркмен не тяготится стеречь свой скот в степи во всякую погоду, особенно любовно ухаживает он за лошадьми. Он охотно идет за своим первобытным плугом, запряженным верблюдами или верблюдом в паре с осликом, но его редко встретишь за работой в кибитке или возле нее. Туркменка, наоборот, завалена всякого рода домашней работой. Поразительно сохранилось то глубокой старины искусство туркменских женщин в выделке ковров и ковровых изделий. Ковры ткутся или в кибитке или, как это видно на рисунке, под особым навесом. Так как ковер широкий, почти в 4 метра, то его ткут сразу четыре женщины, перед которыми натянута основа ковра, тщательно приготовленная из высокосортной овечей шерсти. О поразительной ловкостью и быстротой все мастерицы одновременно проделывают требуемые ходом работы технические операции, и тем не менее, они в день успевают выткать лишь небольшую полоску, в В сантиметра по длине ковра. Если перевести рыночную стоимость такой полоски на деньги, то дневной заработок женщины (за 14–16 часов работы) выразится не более чем в пять копеек.

Для чего такая, казалась бы нецелесообразная, затрата труда? Но дело в том, что ковер, вытканный с таким трудом и с таким искусством, даже в условиях кочевой жизни туркменов не изнашивается в течение сотен лет и, являясь единственным по большей части украшением туркменского жилища, переходит из поколения в поколение.

Потому-то так тщательно и готовит туркменская женщина краски для шерсти из местных минералов, веток красящего кустарника и золы саксаула. Покупными красками для своего семейного ковра туркменка не станет пользоваться. Покупные краски линяют. Малиновые и желтые, редко синие узоры ковра радуют глаз туркмена, заменяя ему цветы. Искусство туркменок поразительно. У туркменских женщин нет никаких рисунков, которые помогли бы им при выделке ковров. С шестилетнего возраста бабка и мать начинают учить девочку этому трудному искусству с тем, чтобы она к моменту выдачи ее замуж — а у туркменов браки ранние — могла соткать ковер безукоризненного качества и рисунка для украшения верблюда, на котором ее торжественно повезут к жениху. Лицо невесты закрыто покрывалом, за то ковер у всех на виду, и все могут судить о качестве ее работы. Выходя замуж, туркменка своими руками приготовляет и все прочие ковровые изделия для внутреннего убранства кибитки: ковровые сумы для вещей, ковровый занавес, закрывающий входную дверь…

Примечания

Интервал:

Закладка: