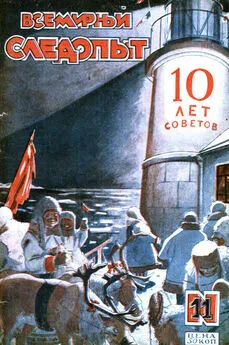

Ю. Ларин - Всемирный следопыт, 1927 № 11

- Название:Всемирный следопыт, 1927 № 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Акц. Издат. Общ-во Москва — „Земля и Фабрика — Ленинград

- Год:1927

- Город:М., Л.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Ларин - Всемирный следопыт, 1927 № 11 краткое содержание

Журнал был создан по инициативе его первого главного редактора В. А. Попова и зарегистрирован в марте 1925 года. В 1932 году журнал был закрыт.

Орфография оригинала максимально сохранена, за исключением явных опечаток —

Всемирный следопыт, 1927 № 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Решительный момент наступил».

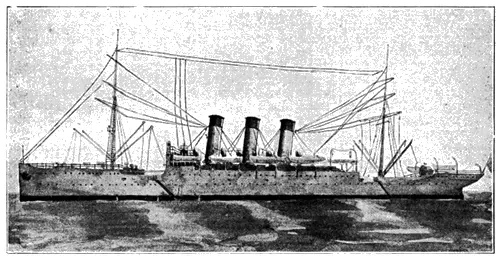

Холодный, серый, бессолнечный день. Затих, притаился Питер. Изредка пробежит трусливой рысцой одинокий прохожий, продребезжит где-то за углом извозчичья пролетка. Катит темные, свинцовые волны Нева. А на ее пенящихся волнах за Николаевским мостом серая громада «Авроры». Выше по реке, ближе к Зимнему дворцу — хищные силуэты миноносцев.

Исстеганный дождями Зимний дворец тоскливо смотрит темными впадинами окон. В этой огромной мышеловке кучка обреченных, перепуганных людей — Временное правительство. Подходят к окнам, глядят на пушки Петропавловской крепости, на орудийные башни «Авроры», глядят в серую полумглу октябрьского дня, в будущее, в неизвестность…

В 6 час. в вечера был послан первый ультиматум Временному правительству о сдаче. Ответа нет. Темнело. С запада, с моря ползли на город сумерки. В 8 часов повторный ультиматум. Тоже без ответа.

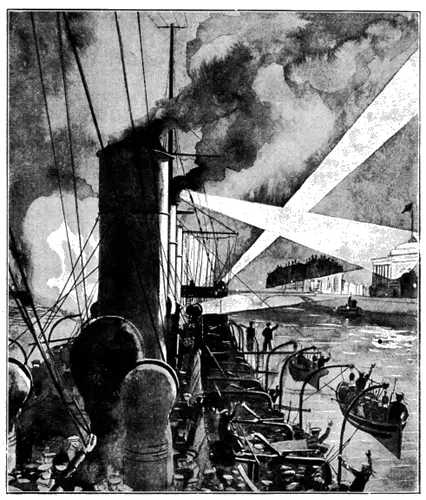

И тогда-то началось… На улицах царской столицы загремели, впервые после мятежа декабристов, пушки. Но стреляли уже не в народ, как сто лет тому назад. Нет. Стрелял народ, восставший пролетарий — по царскому дворцу. Цель — Зимний — ярко освещен. Прожектора «Авроры» распилили тьму октябрьской ночи, выдернули из темноты последний оплот Керенского, облегчили прицел для винтовок восставших.

Но вот, в дискантовую трескотню винтовок и в теноровые вскрики трехдюймовок вплелись мощные, басовые ноты… Это заговорила языком своих шестидюймовок «Аврора»…

«У носового орудия крейсера «Аврора», — рассказывает Ал. Холодняк, — стоят наготове артиллеристы. На мостике комиссар, члены судового комитета, сигнальщики напряженно, взволнованно прислушиваются к разгорающейся перестрелке там, где чернеется громада дворца с его почти потухшими, редко освещенными окнами».

Сигнал!

Ослепительно яркая вспышка у дула орудия молнией озарила белую палубу, защитную броню орудия и замерших на своих местах матросов.

Гулко по поверхности воды и по граниту набережных прокатился первый звук орудийного выстрела, неся осадившим дворец бодрящую весть о том, что боевой корабль, революционный крейсер «Аврора», поддержит всеми своими пушками восстание рабочих, моряков и солдат.

Аврорские выстрелы прозвучали не даром. Среди осажденных началась паника. Наступавшие с новой силой пошли на приступ»…

Зимний пал. Сгоревшие заживо очаковцы, расстрелянные азовцы, изорванные в клочья шрапнелями и обваренные паром страдальцы со «Скорого» — были отомщены.

Залп «Авроры» был последним гвоздем в гроб ненавистного, проклятого прошлого. «Аврора» отмстила за погибших сотоварищей и одновременно ревом своих орудий приветствовала рождение уже не отдельных кораблей-революционеров, а красного революционного флота!

История кораблей-революционеров будет неполной, если не рассказать о последнем их подвиге, об историческом ледяном походе из Гельсингфорса в Кронштадт.

По Брестскому мирному договору, мы должны были очистить Гельсингфорский порт, где зимовал почти весь наш Балтийский флот. Перед моряками встала задача: либо отдать родные суда на разгром немецким империалистам, либо пробиться через сплошной лед к Кронштадту. Моряки решились на последнее, хотя к этому времени на судах был большой некомплект команд, находившихся на революционных фронтах.

14-го апреля 1918 года флот начал свой небывалый в истории поход. Предоставим слово участнику похода И. Шпилевскому:

«По выходе на Большой рейд, уже очистившийся от льда, мы увидали вдали, у Терре-Хесте, наш караван, идущий кильватерной колонной. При проходе через торосы (горы нагромождающегося друг на друга льда), суда, не приспособленные к такой работе, тотчас оборвали почти все буксиры на корме, клепки, шпильки и т. д.

Летом, в свободных водах, миноносцы носятся, рассекая волны подобно чайкам, а теперь они были жалки и беспомощны. Пробивая лед своими острыми носами, миноносцы гнули их, борта получали вмятины. Но никто этим не смущался. Думали:

«Только бы пробиться. Залечим свои раны».

На далекое пространство, насколько хватал глаз, везде дымились суда, везде шла усиленная, адская работа. Ледоколы и «Кречет», точно непобедимые гиганты, ходили взад и вперед, проталкивая суда.

Вот две подводные лодки «Змея» и «Рысь», затертые торосами. Кажется, им, отставшим от своего каравана, нет спасения. Поворачиваем и идем на выручку. После обкалывания льда лодки опять ожили и продвигаются вперед.

Вот в другом месте на мачте поднимается сигнал о помощи. Миноносец, затертый льдами, просит помощи, хотя и идет на буксире. Маленькое нежное суденышко во льдах подобно ребенку, только что начинающему ходить.

Вот пробиваются вперед стройной кильватерной колонной родные братья, красавцы эскадренные миноносцы «Новики».

А 19 апреля, в 15 часов 20 мин., после тяжелого пятидневного похода, мы увидали вдали передовые форты Кронштадта.

— Ура! Суда спасены!..

В Кронштадт и Питер прибыло в нескольких караванах около 167 вымпелов. Были спасены все суда, даже самые маленькие, вроде крошки-буксира «Сент-тенкарри»…

Под красным флагом революции пришли эти суда-революционеры. Они не захотели спустить знамя, развевавшееся на «Потемкине» при встрече с эскадрой, развевавшееся также на «Очакове» под стальным ливнем снарядов, и снова поднять ненавистный им рабский андреевский флаг»…

СДАНЫ НА МОСКОВСКИЙ ПОЧТАМТ:

№ 10 «Всемирного Следопыта» с приложением «Вокруг Света»

для московских подписчиков — 7 октября;

для иногородних —11 октября.

Вып, 10 «Библиотеки Следопыта »

для московских подписчиков — 26 октября ;

для иногородних — 29 октября.

СОВЕТСКИЕ СЛЕДОПЫТЫ

Очерк Н. К. Лебедева

Шесть тысяч экспедиций. — 200.000 километров по неисследованным землям. — В пустыне Монголии и Средней Азии. — На «крыше мира». — За полярный круг — за камнями-самоцветами. — В поисках небесного камня — Открытие последнего великого горного хребта на земном шаре. — В поисках новых богатств, старых песен и сказок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: