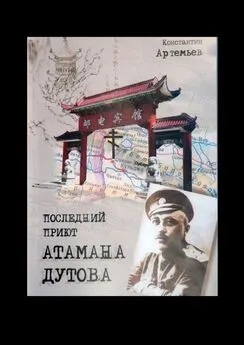

Константин Артемьев - Последний приют атамана Дутова

- Название:Последний приют атамана Дутова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449631510

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Артемьев - Последний приют атамана Дутова краткое содержание

Последний приют атамана Дутова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Ладно, разберемся.

Я отдал телефон парню и не терпящим возражения тоном произнес:

– Пойдём-ка сперва в гостиницу устроимся, а уж потом рассчитаемся, помощнички.

В гостинице доллары не принимали. Парни взвыли, хлопнули себя по лбу и свозили меня в ближайший офис «Бэнк оф Чайна». Там мне удалось втолковать клеркам, что юани нужны мелкими купюрами, чтоб можно было ещё поторговаться с парнями. А те в холле гостиницы убеждали служащих, что мне нужен отдельный люкс за сто пятьдесят юаней в сутки. Насколько я понял, такие номера стоили здесь по двести, но для меня нашелся один за сто пятьдесят над кухней ресторана. А какая, собственно, разница, если в номере есть кондиционер?

Все бы ничего, но эти косые улыбчивые ребята совершенно не знали нашего, такого простого и понятного, русского языка. И, похоже, даже не желали его учить! Вот как бы им объяснить, к примеру, что мне нужна русская школа?

Пока китайцы спорили с портье, я обратил внимание на стоящего рядом старика, который что-то втолковывал то ли по-уйгурски, то ли по-казахски своему молодому спутнику. На стойке рядом с ним лежал паспорт Республики Казахстан.

– Извините, вы не говорите по-русски?

Старик удивленно округлил глаза и горделиво произнес:

– Говорю. Как же. Я ведь в Ленинграде учился!

Выслушивать его биографию мне было некогда.

– Вы не могли бы перевести этим ребятам, что мне нужно найти в Кульдже русскую школу. Ну, школу, где преподают на русском языке.

– Я понял, – величественно остановил меня старик. – Проблема в другом: я не говорю по-китайски. Погодите-ка.

И он обратился к своему молодому спутнику на родном казахском языке. Тот усиленно закивал и что-то стал объяснять китайцам. Те – ему. Он – опять старику. Аксакал с важностью обернулся ко мне:

– Мой друг знает только уйгурский, казахский и китайский. Я буду переводить ему с русского. Эти молодые люди поняли, что вам нужно, и спрашивают, когда вас туда везти: сейчас или завтра?

Я взглянул на часы, было полпятого.

– Сейчас поздно, наверное: лето, каникулы…

– Ну и что, – возразил старик. – На каникулах обычно занимаются взрослые. За плату, конечно. И преподаватели должны быть. Я вам советую не откладывать до завтра. Езжайте с ними сейчас. А завтра в случае чего уже будете знать, где это находится. И им уже платить больше не придется. А вещи можете оставить пока за стойкой. Ну, как, переводить?

Где наша не пропадала! Через пять минут мы уже мчались на дребезжащей машине по широкой и свободной главной улице Кульджи.

Но и это не было концом моим приключениям. Вместо русской школы очумевшие от общения с иностранцем парни привезли меня к Илийскому областному педагогическому университету. Неужели здесь можно найти кого-то, кто хотя бы понимал по-русски? Охранник показал нам на ближайший корпус. Первый этаж, второй, третий.

В отличие от раскаленной улицы здесь было прохладно, пахло свежей краской. Наверное, той самой, синей, которой до половины были выкрашены стены. А полы – коричневые. Ну, точно, как в наших сельских школах. Из открытой двери ближайшей аудитории донесся нестройный хор десятка голосов:

– При-бе-жа-ли в из-бу де-ти…

Мои китайцы не стали дослушивать Пушкина, а нахально ввалились в открытую дверь. Хор замолк, и через полминуты из аудитории вышла симпатичная черноволосая женщина с удивленно распахнутым взглядом.

– Вы из России?

– Да.

– Из Барнаула?

– Нет, из Оренбурга. Это на Южном Урале. Я ищу в Кульдже русскую школу или хотя бы ее директора Николая Лунева. Не знаете его?

– О Луневе слышала. А вот школа, кажется, закрылась. У нас уже года два не учатся ее выпускники.

– Но, может быть, у вас найдется его домашний адрес или телефон? Он ведь, кажется, руководит здешней русской общиной. Извините, как вас зовут…?

– Мария. Я не знаю русскую общину. Я – уйгурка. Я только преподаю здесь. Как здорово, что можно поговорить с русским из России! Вы не преподаватель?

– Нет, журналист. В командировке. Ищу здесь русских и совсем не знаю ни китайского, ни уйгурского.

– Хорошо, я помогу вам. Запишите мой телефон, позвоните сегодня вечером. Я отыщу Лунева. Извините, у меня сейчас урок. Вы бы зашли еще к нам завтра или послезавтра. У нас очень редко бывают русские из России. А что вы здесь хотите найти…?

* * *

В самом деле, что я хотел найти, пустившись в абсолютную авантюру, за тридевять земель от родного города? Об этом я вновь и вновь спрашивал сам себя, устраиваясь в гостиницу, отмокая под душем, прогуливаясь по ночной Кульдже, отдыхающей от дневной жары.

Я боялся есть незнакомую пищу в ночных ресторанчиках, возникающих после заката под открытым небом прямо на тротуарах. Пища была острой, резкой, непонятной. Я не мог общаться с продавцами, которые по-своему расспрашивали, какой товар мне нужен. Их языки мне были неизвестны. Я знал в этом городе единственного русского, да и то из-за его интервью, найденном мною в одном из интернет-изданий. На что я мог рассчитывать?

Пожалуй, только на помощь Господа Бога, да на странную цепь мистических совпадений. Мистика была даже в дне моего появления в Китае. Ведь сегодняшний день, когда я пересекал казахско-китайскую границу, когда проезжал мимо города Шуйдина, где погиб атаман Дутов, был днем особенным. Сегодня было шестое августа, день рождения последнего атамана оренбургского казачьего войска. С начала мая я готовил это путешествие, а приехал в Китай только в августе, в тот самый день, когда родился Александр Ильич.

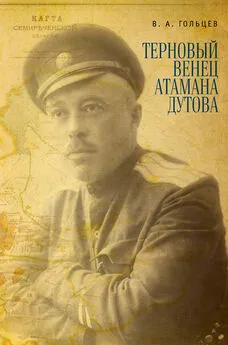

Пора было признаться самому себе, что главной моей целью с недавних пор стало желание реабилитировать Дутова, русского патриота, военного инженера, потомственного казака, прошедшего путь от юнкера до войскового атамана. Повоевавшего и с японцами, и с немцами. И изо всех сил сопротивлявшегося стремлению революционных «беспредельщиков» развязать в спокойном и благополучном Оренбуржье гражданскую войну.

Красные пушки били и по Кремлю, и по дворцам в Петрограде, в Ярославле уничтожили все церкви на набережной. А Оренбург за годы гражданской войны так и не был разрушен. Дутов вывел свой казачий полк, когда получил от Блюхера с Кобозевым ультиматум, предупреждавший о возможном уничтожении города дальнобойной артиллерией красного бронепоезда. И город был спасён.

Да, Дутов воевал на фронтах гражданской войны. Но, – как солдат и офицер, не нарушивший присяги. За что же его всё советское время нам преподносили, как кровавого злодея? За то, что отбивал атаки пришлых челябинских и екатеринбургских рабочих, балтийских матросов, самарских комиссаров? Что все они потеряли в наших оренбургских степях, где никому и в голову не приходила мысль бунтовать против веры, царя и отечества?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: