Анатолий Стекольников - Ветеринарная анестезиология

- Название:Ветеринарная анестезиология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00446-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Стекольников - Ветеринарная анестезиология краткое содержание

В пособии последовательно раскрываются общие и частные вопросы анестезиологической защиты животных с учетом зарубежного и отечественного опыта, освещены основные принципы анестезиологического обеспечения с описанием современных лекарственных препаратов. Отдельное внимание уделено нормативно-правовым актам, регламентирующим…

Ветеринарная анестезиология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гуаифенезин комбинируется у лошадей и жвачных с кетамином или барбитуратами ультракороткого действия, часто применяется на этапе введения в общую анестезию. Это позволяет уменьшить потребность в анестетиках без выраженных побочных действий на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Очень благоприятной является комбинация кетамина и гуаифенезина. При использовании гуаифенезина в концентрации выше 5 % возникает опасность гемолиза. Введение гуаифенезина чаще приводит к развитию тромбофлебита, чем применение всех других седативных анестетиков.

Бензодиазепины применяются у старых мелких животных с ухудшенным общим состоянием для предоперационной седации. У здоровых животных бензодиазепины могут вызвать противоположную реакцию (например, собаки становятся агрессивными, лошадь не может больше стоять) и в таких случаях не применяются. Бензодиазепины являются средством выбора у животных с эпилепсией или другими болезнями, сопровождающимися судорогами. Когда судороги не удается устранить бензодиазепинами, тогда применяются барбитураты.

Таким образом, применение миорелаксантов допустимо только на фоне седативного и гипнотического средств. После введения мышечных релаксантов должна быть начата искусственная вентиляция легких. Компенсация дыхания должна продолжаться до полного восстановления самостоятельного дыхания.

2.2.4. Лекарственные средства для аналгезии

Аналгезия является ключевым компонентом при оказании анестезиологического обеспечения на всех этапах оперативного вмешательства.

В подготовительный период при медикаментозной подготовке (премедикации) введение анальгетиков снижает порог болевой чувствительности, и, следовательно, уменьшает количество анестетиков и их возможные отрицательные воздействия на животных.

Во время оперативных вмешательств применение аналгезирующих средств в наиболее травматичные моменты операции позволяет осуществлять поверхностную анестезию, сводя к минимуму угнетающее действие общих анестетиков на жизнеобеспечивающие системы организма.

В послеоперационный период использование анальгетиков позволяет раньше активизировать животных и тем самым предупредить развитие дыхательных и гемодинамических осложнений. Наблюдения показали, что, несмотря на общую анестезию, происходит сенсибилизация болепроводящих путей в ЦНС. Это приводит к сильным послеоперационным болям и обозначается как wind up -феномен.

Для получения адекватной аналгезии необходимо учитывать, что защитная реакция организма животного на повреждение (ноцицепцию) носит индивидуальный характер, зависящий от места, степени, времени повреждения тканей, особенности нервной системы, воспитанности пациента, его эмоционального состояния в момент болевого раздражения. Формирование болевого синдрома происходит как на периферическом, так и центральном уровнях нервной системы.

Для того чтобы подобрать подходящий к каждому конкретному случаю вариант обезболивания, необходимо вспомнить основные положения теории возникновения и распространения боли, механизмов ноцицепции и антиноцицепции.

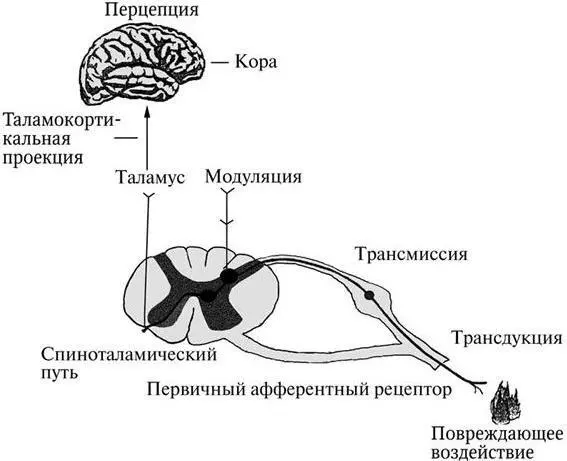

Ноцицепция включает 4 основных физиологических процесса (рис. 3):

– трансдукция — повреждающее воздействие трансформируется в виде электрической активности на окончаниях чувствительных нервов;

– трансмиссия — проведение импульсов по системе чувствительных нервов через спинной мозг в таламокортикальную зону;

– модуляция — модификация ноцицептивных импульсов в структурах спинного мозга;

– перцепция — финальный процесс восприятия передаваемых импульсов конкретным животным с его индивидуальными особенностями и формирование ощущения боли.

Антиноцицепция может быть предпринята на любом этапе распространения и восприятия повреждающих импульсов. Адекватная защита от боли достигается одновременным назначением анальгетиков периферического и центрального действия.

Рис. 3. Механизм ноцицепции

Анальгезирующие средства периферического действия:

1) средства, предупреждающие образование медиаторов воспаления – «малые» анальгетики:

– ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (анальгин, амидопирин, аспирин, ортофен);

– ингибиторы простагландиногенеза (кетопрофен, кеторолак, диклофенак);

– ингибиторы кининогенеза (трасилол, контрикал);

2) средства для поверхностной (терминальной) местной анестезии:

– лидокаин, дикаин, смесь Гирша, хлорэтил;

3) средства для инфильтрационной анестезии:

– новокаин;

4) средства для регионарной (спинномозговой, эпидуральной, проводниковой – стволовой, плексусной, ганглионарной) анестезии:

– новокаин, лидокаин, тримекаин.

Анальгезирующие средства центрального действия:

1) наркотические опиоидные анальгетики и их синтетические заменители – «большие» анальгетики (морфин, омнопон, промедол, цептазоцин, бупренорфин, буторфанол);

2) стимуляторы (агонисты) центральных α 2-адренорецепторов – ксилавет, клофелин, детомидин (домоседан), ромифидин (седивет);

3) антагонисты NMDA-рецепторов (кетамин, тилетамин, фенциклидин).

Такое разделение средств для обезболивания достаточно условно, но оправдано, так как знание механизма действия позволяет минимизировать побочные действия аналгезирующих средств и, используя их достоинства, достичь наиболее оптимального обезболивания.

«Малые» и «большие» анальгетики относятся к классическим парентерально применяемым средствам. Анальгетическими свойствами обладают α 2-агонисты и кетамин. Местные анестетики также очень хорошо приспособлены к прерыванию болевых импульсов, но их применение ограничено из-за сложностей, связанных с целенаправленным воздействием и относительно короткой длительностью действия.

Для лечения болевого синдрома применяются «малые» и «большие» анальгетики. «Малые» анальгетики (анальгин, ортофен и др.) не устраняют боли средней и сильной интенсивности. При использовании в чистом виде, но в различных комбинациях могут принести животному определенное облегчение. Кроме того, «малые» анальгетики обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием, что может иметь значение при симптоматическом лечении в послеоперационном периоде.

«Большие» анальгетики (промедол, буторфанол и др.) на первых этапах применения могут устранить боли практически любой интенсивности, но при их длительном использовании постепенно развиваются толерантность и привыкание. «Большие» анальгетики, наряду с обезболивающими свойствами, обладают также снотворным и седативным действиями, что дает им определенные преимущества перед другими препаратами и объясняет их применение в клинической практике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: