Вадим Скардана - Грузинское вино: ренессанс

- Название:Грузинское вино: ренессанс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447468798

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Скардана - Грузинское вино: ренессанс краткое содержание

Грузинское вино: ренессанс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пролог

Нулевой отметкой новейшей истории грузинского виноделия можно честно считать 2002 – 2003 года. За последующее десятилетие вино прошло здесь полную реабилитацию после горбачевского геноцида и постсоветских кустарных напитков сомнительного свойства. О борьбе за трезвость и вырубке виноградников в свое время прекрасно высказался Ю. Г. Кобаладзе: «Давайте тогда и посевы сжигать, а то от хлеба полнеют.» Свято место в 90-е заполнил народный контрафакт – жуткое пойло для тех, кого не добили войны, криминал, отсутствие воды, отопления, электроэнергии, дорог и здравого смысла. Качество продукта соответствовало состоянию страны. Вариации этих веществ содержали по разным данным карамель, димедрол, дрожжи и красители и располагались в диапазоне от невыносимых до опасных. Вспоминается Макаревич:

Я с детства пил лишь то, что любил,

А вовсе не то, что полезней.

Я просто не знаю как я уцелел…

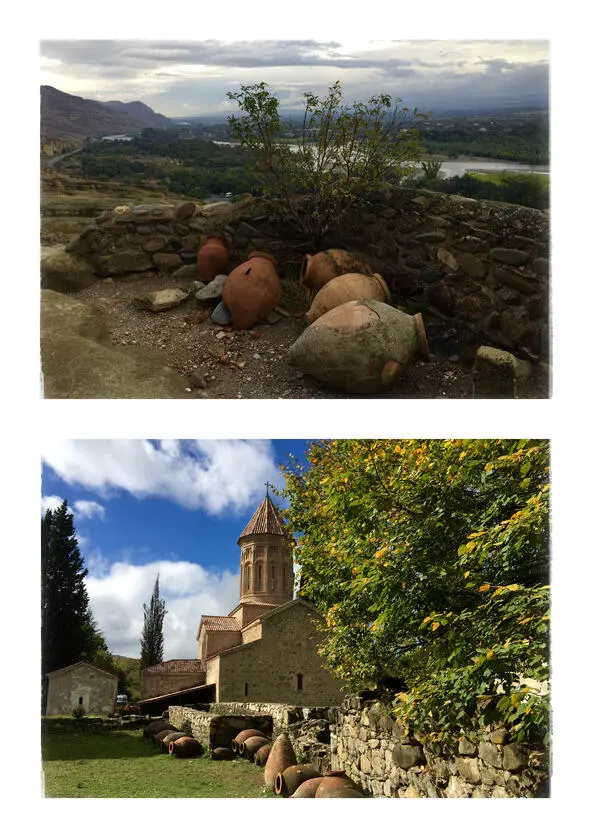

Для тех, кто уцелел, встал с колен, с четверенек, с дивана и сохранил при этом печень и вкусовые рецепторы, нулевые стали началом новой эры. Давайте назовем все своими именами: российское эмбарго обернулось ренессансом грузинских вин. Выходить на избалованный европейский рынок, где рулят французы с итальянцами, да еще расталкивать локтями Новый Свет – серьезная заявка на эволюцию. Пожалуй, здесь удалось главное: удивить бывалого потребителя. Правда грузины не сразу атаковали демократов традиционными ценностями – густыми, танинными напитками, выдержанными в глиняных чанах (квеври), появились и вина, созданные по старосветскому образцу, глубокие и сдержанные, порой даже выхолощенные. Можно по-разному относиться к таким шалостям, но легкий тактический прогиб в сторону европейской технологии интересен хотя бы тем, что не имеющие прямых аналогов автохтонные сорта, попав в дуб (чего со многими из них сроду не происходило) приобрели иной окрас. Пусть этот поворот сюжета не вводит вас в заблуждение: подобный опыт уже был, и более того, – самые долгосрочные проекты грузинского виноделия – Мукузани, Цинандали, Напареули, Гурджаани – его прямое следствие. Не знаю, долго ли нам ждать следующего поколения вин-долгожителей, но текущая сводка о винах нового тысячелетия, многие из которых обладают серьезным дальнобойным потенциалом, совершенно необходима.

Интонация в повествовании – не последнее дело. Можно в хлам загубить хороший, выверенный текст идиотским пафосом или истеричной нотой, – сплошь и рядом. Интонацию для винных публикаций я выбирал не то чтобы долго, скорее мучительно. Единственно беспроигрышным показался формат вещания тамады в небольшом застолье. Эта игривая тональность на самом деле трудноуловима: здесь юмор не должен быть натужен и эклектичен, а пафосу возбраняется подавлять смысл. Я грешным делом привык, что печатный текст призван давать какую-никакую нагрузку на мозг, а потому заздравная интонация – все же сервировка мысли, а не её замена. По крайней мере, так было задумано.

Ту историю, на которую мы будем время от времени ссылаться в первой части, писали не победители, а скорее потребители, и слава богу, – они обычно честнее и объективнее. История в нашем повествовании вообще ведет себя ненавязчиво и предлагается в комплекте с характеристиками малых хозяйств, – тех, что показались наиболее любопытными в силу выраженной авторской стилистики. Вторая часть – путевые заметки. Они посвящены исследованию достаточно узкого, но набирающего мощь сегмента – органических вин и хозяйств, исповедующих идеологию их производства.

Я не стану прямо на старте забрасывать читателя специфической терминологией, благо пошаговый разбор вкусовых нюансов тех или иных брендов и сортов – дело скорее узкопрофессиональной литературы. Впрочем, у нее почти всегда есть один серьезный минус – она и написана для профессионалов. Мы же поговорим пока как пристрастные потребители, тем более что это вопрос самоорганизации: вокруг нас нет недостатка в материалах, интересных винным критикам, сомелье, компаниям-импортерам – честных, подробных справочников, нафаршированных данными о площадях апелласьонов, технологических изысках, температурных характеристиках микрозон, но, еще раз, – книги для ПОТРЕБИТЕЛЯ, то есть конечного пункта и адресата стараний винодела, здесь пока не написано. Это ужас ведь что такое. Будем исправлять.

Нулевой километр

Есть предложение. Давайте еще на берегу договоримся вот о чем. Я честно обязуюсь схематично изложить базовые отличия местных технологий виноделия. Не надувая щек и не нагружая ваши уши сложной терминологией и прочими макаронными изделиями, простым и родным обывательским языком. Не пугайтесь – ничего особенного, просто ряд комментариев общеобразовательного характера. Но несколько слов придется для себя зафиксировать, дабы потом не отвлекаться на поиски разъяснений. Итак.

Традиционную грузинскую технологию от общепринятой европейской отличают два основных критерия. Первый – что именно участвует в процессе брожения, и второй – где происходит сам этот процесс.

1. Помимо сока, местные правила прямо предписывают участие в ферментации черенков (гребней), кожицы и косточек, – иначе говоря, мезги, которая здесь именуется чача. Далее, в зависимости от региона страны, фигуранты в основном остаются, но вариируются их сроки пребывания в емкости и наличие гребней, а температура брожения зависит от объема квеври и методики винодела. В европейской же версии мезга почти в полном составе исключена из этой номинации, у красных кроме сока наблюдается присутствие кожуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: