Аммиан Марцеллин - Римская история

- Название:Римская история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейа

- Год:1996

- Город:Сакт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аммиан Марцеллин - Римская история краткое содержание

Главная тема этого выдающегося исторического сочинения IV в. нашей эры – деяния императора Юлиана Отступника, последнего язычника на Римском троне. Аммиан Марцеллин, грек по происхождению, был современником Юлиана, служил в армии и участвовал в походах под командованием самого императора (в 363 г.). Таким образом, труд Аммиана представляет собой свидетельство очевидца, расцвеченное яркими художественными красками и проникнутое непосредственной эмоциональностью. «История», или «Деяния» («Res Gestae»), Марцеллина является продолжением знаменитого исторического труда Тацита, которое должно было охватить события с 96 по 378 гг. Однако первые 13 книг ныне утрачены. Сохранились лишь книги 14—31, повествующие о событиях 353—378 гг.

«История» Аммиана Марцеллина по праву считается одним из выдающихся достижений латинской словесности. Мастерство рассказчика, точность и правдивость доставили автору славу достойного завершителя римской исторической традиции, представленной именами Тита Ливия, Тацита, Светония.

Настоящее издание воспроизводит русский перевод Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни (Киев, 1906—1908, вып. 1—3), заново отредактированный по новейшим латинским изданиям.

Римская история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако борьба на этом не закончилась. Франк Флавий Магненций, прошедший в римской армии все должности от простого солдата до комита, в 350 г. был провозглашен войсками императором на Западе и приказал убить Константа. Началась затяжная война, в ходе которой Магненций потерпел решающее поражение от Констанция в битве при Мурсе в 351 г., а в 353 г., оставленный всеми своими соратниками, покончил с собой.

Таким образом, в 353 г. Констанций II стал единоличным повелителем всей империи в ранге Августа. Именно с этого момента начинается повествование Аммиана Марцеллина. Дальнейшие события излагаются историком достаточно подробно и точно, поэтому далее мы останавливаться на них не будем. Однако необходимо рассмотреть те системы управления и общественной жизни, которые сложились в империи в результате проведенных Диоклетианом и Константином реформ.

Государственное управление в IV веке

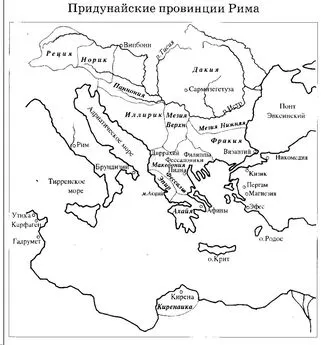

С именами Диоклетиана и Константина связаны административные реформы, а точнее – введение системы иерархического управления. Вся империя была разделена на четыре префектуры, которые возглавляли префекты претория (praefecti praetorio). Рим { 10 } и, с 330 г., Константинополь были выделены из состава префектур, и ими управляли собственные «префекты города» (praefecti urbis). Все эти префекты имели высший чин в государственной табели о рагнах и титул viri illustres («сиятельные мужи»). Префектуры состояли из диоцезов (dioeceses), которых во всей империи насчитывалось двенадцать. Диоцезы управлялись подчиненными префектам сановниками с титулом викариев (vicarii). Викарии имели второй ранг и титуловались viri spectabiles («высокородные мужи»). Викарий Востока именовался comes Orientis («комит Востока»), а Египта – praefectus Augusti или сокращенно – Augustalis. Каждый из диоцезов включал несколько провинций, общее число которых вместе с Римом при Диоклетиане составляло 101 и достигло 120 к концу IV в. Во главе провинций стояли ректоры (rectores; часто в виде общего названия используется и термин iudices), которые в зависимости от статуса их провинций имели титулы проконсулов, консуляров, корректоров и президов (praesides). Правители провинций именовались viri clarissimi («светлейшие мужи»), т. е. наделялись титулом, который в эпоху принципата был высшим и который имели только сенаторы. Правители, имевшие титул проконсулов, принадлежали к рангу viri spectabiles, т. е. к тому же, что и викарии. Это различение правителей по титулам и рангам восходило к самым первым векам империи, когда к управлению провинциями наряду с сенаторами были допущены и представители всаднического сословия; последние имели звание прокураторов и управляли менее значимыми провинциями.

Префекту претория Галлии, имевшему резиденцию в Тревирах (ныне Трир), подчинялись викарий Испании, викарий семи германских и галльских провинций и викарий Британии. Префекту претория Италии (резиденция в Риме) были подчинены викарий Италии, викарий Иллирика (в пределах Далмации, Панноний и Норика) и викарий Африки. Префекту претория Иллирика (резиденция в Сирмии) подчинялись викарии Македонии и Дакии (на правобережье Дуная). Префекту претория Востока с резиденцией в Константинополе подчинялись комит Востока (Палестина, Финикия и Сирия), префект Августал (Ливия, Египет), викарии Понта и Фракии. В особую категорию были выделены провинции Азии и Африки (в древности – проконсульская Африка), они были подчинены непосредственно императору и управлялись его «друзьями» (comites primi ordinis); этот титул был эквивалентен титулу проконсула. Позднее, при Константине, аналогичный статус получила Ахайя, а при Феодосии – Палестина.

Включение Италии в категорию провинций повлекло за собой утрату ее былых привилегий – свободу от налогов и повинностей. При Диоклетиане она была разбита на 8 округов: Транспадана, { 11 } Венеция-Истрия, Эмилия-Лигурия, Фламиния-Пицен, Этрурия-Умбрия, Кампания-Самний, Лукания-Бруттий, Апулия-Калабрия. Ими управляли особые чиновники – корректоры (correctores). Корректорами назывались также направляемые императорским двором для контроля за деятельностью местной администрации чиновники. Контрольные функции принадлежали также императорским, или тайным, агентам.

Городская администрация в Риме сохранилась примерно в таком же виде, в каком она была в первые века империи. Во главе города стоял городской префект, снабжением заведовал префект анноны (praefectus annonae или praefectus frumenti dandi) и т. д. Существовали различные комиссии – по хлебо– и водоснабжению, постройке храмов, общественных и частных зданий и т. д. Специальные комиссии занимались регулированием русла и ремонтом берегов Тибра, очисткой и уборкой города.

Специально следует сказать о муниципальных советах (куриях), существовавших во всех городах. На их членов – декурионов, или куриалов, возлагалась ответственность за поступление налогов, распределение повинностей и т. д. Зачисление в курию считалось большой неприятностью и несчастьем в связи с существованием принципа круговой поруки.

Центральные органы управления

Органы центрального управления существовали при императорском дворе и включали огромное количество чиновников разных рангов.

Высший ранг (vir illustris) имели препозит императорской спальни (praepositus sacri cubiculi), «начальник служб» (magister officiorum), или, своего рода, «гофмаршал», квестор (quaestor), выполнявший законодательные функции, комит финансов (comes sacrarum largitionum), комит государственных доменов (comes rerum privatamm) и два комита доместиков (comites domesticorum), командовавшие конными и пешими отрядами императорской гвардии.

Ранг viri spectabilis имели примицерий императорской спальни (primicerius sacri cubiculi), примицерий нотариев (primicerius notariorum), castrensis sacri Palatii, ведавший дворцовыми работами и различными службами, и четыре начальника канцелярий (magister scriniorum).

Магистру оффиций подчинялась дворцовая гвардия, делившаяся на схолы, в составе которых различались скутарии, арматуры и гентилы, многократно упоминаемые Марцеллином. Гвардия набиралась практически исключительно из германцев. Особую схолу { 12 } составляли agentes in rebus, «императорские агенты», выполнявшие контрольные и полицейские функции. Эта схола при Диоклетиане заменила так называемых фрументариев, ранее выполнявших аналогичные обязанности. Также особую схолу составляли нотарии, которые вели протоколы заседаний императорского совета, включившего чиновников высшего ранга, и ведали гражданским и военным чинопроизводством. Кроме того, на них возлагались особые поручения.

Финансовая и налоговая политика

К концу III в. назрела необходимость реформ в сфере денежного обращения. Проведенная Диоклетианом в 286 г. денежная реформа в основном повторяла попытки проведения таковой во времена Аврелиана. Целью ее было повышение курса денег и стабилизация их обращения. В Древнем Риме из 1 римского фунта (327 грамм) золота чеканилось 40 полновесных золотых монет denarius aureus, или просто aureus. В III в. в золотых монетах не стало золота, а в серебряных – серебра. Для восстановления действительного соотношения между ценностью денег и их весом Диоклетиан постановил из фунта золота чеканить 60 золотых монет, из фунта серебра – 96 серебряных денариев, а из фунта меди – 30 медных монет. В соответствии с установленным курсом 1 фунт золота соответствовал 60 золотым, 1500 серебряным и 24000 медным монетам, а 1 серебряная монета была равна 16 мешкам (folles) мелких разменных монет. Таким образом, золотой денарий стал содержать 5,5 грамма золота.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: