Митицуна-но хаха - Дневник эфемерной жизни (с иллюстрациями)

- Название:Дневник эфемерной жизни (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центр Петербургское Востоковедение

- Год:1994

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85803-031-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Митицуна-но хаха - Дневник эфемерной жизни (с иллюстрациями) краткое содержание

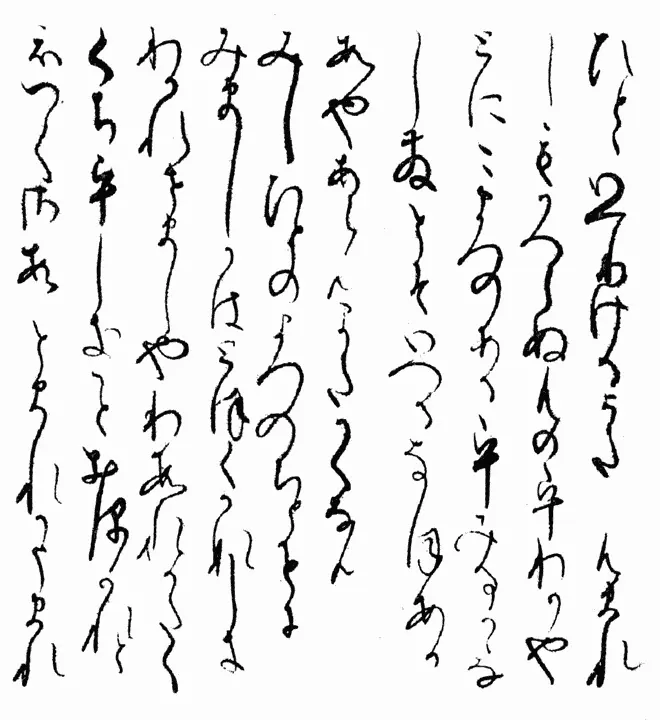

Настоящее издание представляет собой первый русский перевод одного из старейших памятников старояпонской литературы. «Дневник эфемерной жизни» был создан на заре японской художественной прозы. Он описывает события личной жизни, чувства и размышления знатной японки XI века, известной под именем Митицуна-но хаха (Мать Митицуна). Двадцать один год ее жизни — с 954 по 974 г. — проходит перед глазами читателя. Любовь к мужу и ревность к соперницам, светские развлечения и тоскливое одиночество, подрастающий сын и забота о его будущности — эти и подобные им темы не теряют своей актуальности во все времена. Особенную прелесть повествованию придают описания японской природы и традиционные стихи.

В оформлении книги использованы элементы традиционных японских гравюр.

Перевод с японского, предисловие и комментарии В. Н. Горегляда

Дневник эфемерной жизни (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дочь Томоясу (Томоясу-но мусумэ) или Мать Митицуна ( Митицуна-но хаха)… Не под собственным именем (даже в очень знатных семьях по собственным именам становились известны потомкам далеко не все женщины), но по имени отца или по имени сына известна нам писательница — автор «Дневника эфемерной жизни». Ее считали одной из самых красивых женщин своего времени. Литературной традицией она причисляется к тридцати шести лучшим поэтам эпохи Хэйан (IX–XII вв.). В начале XI века кто-то из близких поэтессе людей собрал ее стихотворения, не вошедшие в «Дневник эфемерной жизни», и составил «Собрание стихотворений Митицуна-но хаха» (Митииуна-но хаха касю), включив в него 51 стихотворение- танка (позднее «Собрание» стало переписываться как приложение к «Дневнику эфемерной жизни»).

Будущая поэтесса родилась в 935 г. Своего отца, Фудзивара-но Томоясу, писательница в дневнике называет «скитальцем по уездам»: он поочередно занимал должности губернатора в провинциях Митинокуни (Муцу), Исэ, Тамба, Ава, Хитати и Кадзуса. Одна из жен Томоясу, дочь хэйанского аристократа Минамото Митому (имя ее осталось неизвестным), и стала матерью Митицуна-но хаха.

Митицуна-но хаха принадлежит к числу людей, с раннего детства до последних лет жизни связанных с литературой. С литературой и политикой. Время и окружение писательницы было такое, что тем и другим занимались в основном люди одного круга. Императоры и министры были поэтами, организаторами поэтических состязаний и инициаторами составления антологий.

Семья была талантлива: старший брат, Фудзивара-но Масато (он был сыном Томоясу от другой жены и старше Митицуна-но хаха на четырнадцать лет), пошел по стопам отца: дослужился до пятого ранга и стал губернатором провинции Хидзэн. Младший, единоутробный с поэтессой, брат Фудзивара-но Нагато — один из тридцати шести известнейших хэйанских поэтов. 56 его стихотворений включено в официальные, составленные по высочайшему повелению, поэтические антологии. Племянница Митицуна-но хаха стала известной писательницей.

Главное произведение Митицуна-но хаха — «Дневник эфемерной жизни» — посвящено переживаниям ее как жены и матери. Муж и сын были людьми разного склада: если отец с самого молодого возраста был активно настроен на организацию своей быстрой карьеры, то сына вполне устраивали вторые роли, которые он исполнял бы под патронажем удачливого и напористого режиссера. Вначале Митицуна опекал отец, потом единокровные братья (их было трое). В «Дневнике эфемерной жизни» мы видим начало жизни Митицуна: рождение, детство, юность. Штрих за штрихом писательница показывает, как взрослеет ее сын. В конце дневника ему столько же лет, сколько ей самой было в начале его. Описано начало его официальной карьеры — первый придворный чин, который он получил при содействии Канэиэ. В начале 974 г. Митицуна был зачислен при дворе вторым по важности чиновником ведомства, занимавшегося выездными лошадьми и экипажами императора. Обязанности его не были обременительными, но для девятнадцатилетнего аристократа обременительные обязанности и не предусматривались.

И в дальнейшем Митицуна повышался в чинах: его братья (один из них был старше него, два других моложе) заботливо опекали юношу, когда поочередно становились обладателями высших чинов в государстве. Самый младший из братьев был фактическим диктатором Японии около тридцати лет. С такой надежной поддержкой Митицуна занимал различные придворные должности, пока в 996 году не стал средним, а летом 997 года и старшим советником и начальником охраны наследного принца — все это не взирая на то, что ни особенной остротой ума, ни образованностью не выделялся. В дневнике Правого министра Фудзивара-но Санэсукэ (957—1046) «Сёюки» отмечено, что Митицуна не мог прочесть никаких иероглифических записей, исключая собственное имя (стихи на японском языке записывались национальным слоговым письмом) [5] Нужно, правда, иметь в виду, что Фудзивара Санэсукэ относился к младшему брату и покровителю Митицуна регенту Фудзивара Митинага без симпатии и мог в своих заметках несколько сгустить краски в пику ему.

. Впрочем, и он сам, и его ближайшее окружение были вполне довольны тем, как сложилась жизнь Митицуна: «Век при дворе, да при каком дворе!».

Читатель-европеец найдет в «Дневнике эфемерной жизни» немало деталей, требующих введения в ситуацию. Это касается религиозных представлений, примет и суеверий, детален культуры, быта.

Прежде, как и в наши дни, основная часть японцев исповедовала две религии одновременно: исконную — синто и заимствованную с континента — буддизм. Один и тот же человек, в зависимости от ситуации, посещал либо синтоистское святилище, либо буддийский храм. В «Дневнике» Митицуна-но хаха упоминание синтоистских церемоний в основном связано со святилищем Нижний Камо, расположенным недалеко от столицы (ныне — в черте г. Киото), а буддийские службы, верования, обряды — с целым рядом храмов, расположенных, главным образом, в окрестностях столицы (это было не очень далеко от города, даже если автор дневника пишет, что храм расположен «глубоко в горах»: езда на быках создавала свои представления о расстояниях).

Исконная синтоистская вера выросла из шаманских корней, отличалась многообразной и крепкой связью с явлениями живой и неживой природы, с обожествлением предков и культом чистоты. Во главе пантеона богов здесь стояла богиня Солнца, я император считался ее потомком. Буддизм, заимствованный с континента, делился на множество школ, группирующихся в «явные» и «тайные» учения. «Явные» учения (школы, позднее — секты) были сосредоточены, главным образом, в Нара, «Тайное учение» — это прежде всего теория и практика эзотерической школы сингон («Истинное слово»), центр которой находился к югу от столицы, в провинции Кии.

Проповедники сингон придавали большое значение выявлению тайных функций плоти, речи и мысли каждого адепта, приводящих его как к достижению высшего просветления, так и к выполнению прижизненных желаний, «выгод в настоящей жизни». Возглашение особых мистических формул в сочетании с ритуальными манипуляциями рук и пальцев были предназначены для налаживания контакта (осознания принципиального единства) с вселенским буддой Дайнити (санскр. Махавайрочана) и достижения желаний.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: