Мифы, предания и сказки фиджийцев

- Название:Мифы, предания и сказки фиджийцев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1989

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мифы, предания и сказки фиджийцев краткое содержание

Мифы, предания и сказки фиджийцев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Создание лодки — цепь сложных мужских ритуалов, дублирующих акты творения. Они начинаются с выбора дерева и принесения даров духам. Очень важный момент — перенос дерева для лодки из леса к месту строительства (лодки было положено строить на берегу, под специальным навесом) и затем первый спуск готовой лодки на воду. Характерная черта ритуалов, связанных с созданием лодки, — особая, большая, чем в иных случаях, зашифрованность образов, несомненно связанная с потребностью сокрытия имен и названий. Здесь фиджийцы достигают подлинно скальдических высот. Лодка нередко называется "звенящей (грохочущей) тропой" (помимо всего прочего здесь заключен намек на то, что дерево для лодки должно быть прочным и сухим). Другой типичный образ древесины для лодки или самой лодки — нос, penis или экскременты собаки (ср. здесь № 124), т. е. нечто, что должно по идее быть противно любому духу, а значит, должно отвратить всякое злонамеренное существо от будущего творения рук человеческих. Если в дереве, выбранном для лодки, уже есть какая-то злая сила, то произнесение заговоров поможет изгнать и ее. Ср. заговор, распеваемый при перетаскивании дерева, который в начале нашего века записал на Вити-леву (в Рева) Э. Ружье [78, с. 474]. Около пятидесяти мужчин несут дерево (для того, чтобы поднять и протащить бревно, такого количества рук не требуется, поэтому очевидно, что эта многочисленная группа собирается с тем, чтобы отвратить возможные злые выходки потусторонних сил). Впереди идет запевающий и нараспев выкрикивает:

Вот собачий член!

Вот собачий член!

Вот собачий член!

(Вариант: Отверните акулу! — т. е. отвратите от дерева или лодки злых духов, принимающих облик акулы.)

Мастера, которые тащат дерево, должны все время отвечать запевающему возгласами: если наступает молчание, процессия останавливается. Затем запевающий произносит:

Ловите муравья,

Ловите муравья —

и, поддерживаемый возгласами своих спутников, продолжает:

Держите муравья с чужой земли!

Ср. вариант, записанный А. Хокартом на о-вах Лау [52, с. 109]:

Эйе, эйе, тяжело дерево веси!

Лодка табу идет на воду!

Эйе, эйе, собачий корень!

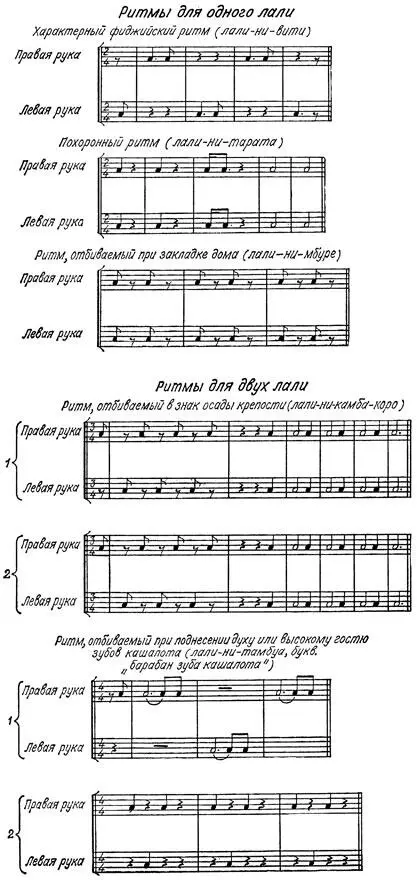

Помимо сакрализованного строительства домов и судов традиционным, освященным ритуалом мужским делом было изготовление лали — фиджийских барабанов. Лали делаются из твердых пород дерева (Callophyllum inophyllum, Terminalia catapРа, Afzelija bijuga). Форма лали повторяет форму ствола (лежащий на земле барабан напоминает полено, длина которого обычно около двух метров, диаметр до метра). По всей длине лали прорезана канавка, а под ней выдолблено углубление, служащее резонатором. Концы лали скруглены внутрь, что также служит для улучшения звука барабана. Стучат по лали ладонями, обычно отбивая ритм попеременно правой и левой рукой. Ниже приводится запись нескольких ритмов, сделанная в начале нашего века на Вити-леву и островах Лау У. Дином [30, с. 199-206].

Ритмы, отбиваемые на лали, всегда имели ритуальное, сокральное значение

Ритмы, отбиваемые на лали, всегда имели ритуальное, сакральное значение: ни для любовных песен, ни даже для личных заклинаний, обращенных к духам, лали служить не мог. Нередко барабану, как и лодке, давалось имя, и это имя подлежало обереганию, сокрытию. Иными словами, лали — принадлежность некоторого социума, общее сокровище, потеря которого означает утрату расположения духов, удачи, маны. Захват чужого лали во время войны равносилен ужасному глумлению над врагом (ср. № 57).

Коль скоро речь зашла о "вражде племен", нельзя не сказать, что воинский кодекс у фиджийцев существенно отличается от среднеевропейского, и без понимания этой разницы нельзя до конца постичь суть и исход многих поединков. Усобицы — излюбленная тема всякого фольклора, и фиджийская традиция не исключение. Но здесь мы сталкиваемся с непривычными представлениями о подвиге, героизме и даже победе. Они основываются на идее внутренней силы, вездесущей сверхъестественной энергии, имеющейся во всем, в нас и вокруг нас. Ману, эту положительную сверхъестественную силу, заключенную в духах, людях, предметах, можно получить и умножить, захватив тело врага, его оружие и сокровища (зубы кашалота, священные камни), его женщин, лодку. Пока все это находится на земле врага, пусть даже поверженного, мана, заключенная в трофеях, может быть обращена против победителя, а потому нужно не только захватить как можно больше, но и поскорее перенести это в свой край, под бдительное око своих духов, естественно задобренных дарами (традиционная концовка героических историй сиетура, в том числе и приведенных в этой книге, — возвращение победителей к Ингоинго-а-вануа с дарами, ср. № 94 — 101). Еще лучше, если мана переходит непосредственно в человека, отсюда практика ритуального каннибализма. Место захваченным богатствам — в доме вождя, общинном мужском доме (большой дом, легко заметный в ряду других домов тем, что его основание не выдается из-под стен) или в доме духа (мбуре-калоу, мбуре-ниту), к описанию которого мы еще вернемся. Если нечто, принадлежащее врагу, нельзя забрать с его земли — например, его дом, дом его духа, его участки и огороды, — это надо уничтожить, и тем самым его мана убудет. Вот почему таким важным оказывалось сожжение домов — подчас военные действия, к великому изумлению белых, ограничивались тем, что противник дожидался, пока все жители вражеского поселка уйдут на работы, и просто предавал огню пустые дома. Иначе говоря, все подчинялось своеобразному закону сохранения маны: если у одного убыло, у другого может прибыть, а значит, нанесение материального ущерба врагу весьма существенно. Враг сам мог выбирать: рисковать и расстаться с жизнью или отделаться данью, дарами (соро), подчеркивающими осознаваемое им поражение. Из всего этого не следует, однако, что войны велись исключительно ради трофеев: мана возвышается молвой, и потому многое делалось и для того, чтобы повсеместно расходился слух о непобедимости таких-то воинов. Потери во всякой войне обоюдны, а потому достаточно измучить врага продолжительной осадой и затем уйти, так и не взяв его крепости: молва довершит дело оружия.

В сказках и мифах фиджийцы воюют палицами, вырезанными из ствола железного дерева. Тяжелая длинная палица с шишковидным утолщением на конце (малома) — освященное духами оружие, лишиться которого значит в значительной мере лишиться маны. Длинная, изогнутая на конце палица (тока) — непременный атрибут обряда, совершаемого перед домом духа, на святилище накануне военного похода. Короткие, с луковичной головкой палицы ула (улу) служат для метания и не менее удобны, чем дротики, которые делают из стебля тростника, бамбука или из закрученного побега маранты с насаженным на него каменным или деревянным наконечником (впрочем, дротики, так же как лук со стрелами, важнее в игре или в состязании, чем в бою). Оружие, не менее грозное, чем палица, — топор или просто тяжелый камень: метание таких камней было особым искусством, особенно при обороне укрепления от наступающих врагов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: