Мифы, предания и сказки фиджийцев

- Название:Мифы, предания и сказки фиджийцев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1989

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мифы, предания и сказки фиджийцев краткое содержание

Мифы, предания и сказки фиджийцев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще одно чисто женское ремесло — выделка таны, знаменитой материи из луба, которой славятся многие острова Океании. Фиджийцы (точнее, фиджийки) делают тапу из коры бумажной шелковицы (Broussonetia Раpyrifera). Дерево срубают тогда, когда его ствол достигает в диаметре около 5-7 см. Кору со срубленного дерева сдирают снизу вверх как можно более длинными полосами — лучше всего, если полоса не разрывается до самой верхушки дерева — в этом случае она может достигать до трех метров длины. Содранные ленты коры очищают от верхнего, зеленого слоя, погружают в воду, скребут острой раковиной и размачивают. Вымоченный луб выкладывают на прочное широкое бревно, причем берут сразу две полосы луба и кладут одну на другую. Их отбивают деревянной колотушкой. Две лубяные ленты при этом "сколачиваются" в одну, а колотушка, сок коры и вода, которой все время обрызгивают луб, делают это соединение абсолют по прочным. Длина отбитых полос тапы уменьшается обычно втрое-вчетверо, так что в результате получаются полосы или квадраты меньше метра. Готовую тапу, которая, в зависимости от отбивки, может быть очень тонкой или достаточно плотной, высушивают и белят на солнце, а затем обычно набивают. Для набивки к доске прикрепляют раковины или кусочки бамбука (размером в мизинец). На такие дощечки кладут тапу, а сверху натирают природным красителем: он удерживается только там, где тана касается выступающих суставов бамбука или выпуклости раковин. Получается характерный геометрический рисунок.

Из тапы делали особо тонкие циновки (эти циновки входили в выкуп за невесту, подношение духу, в дары, которыми следовало загладить какой-то дурной поступок) и набедренные повязки для мужчин, которые Дюмон-Дюрвиль вполне справедливо сравнил с полинезийскими (на востоке Фиджи даже название этих набедренных повязок, маро, в ряде диалектов мало, совпадает с полинезийским). Высокопоставленные фиджийцы к поясу набедренной повязки привязывали длинные, нередко до земли, полосы некрашеной тапы — такой же отличительный знак их высокого положения, как ожерелье из зубов кашалота или белый головной убор наподобие тюрбана.

Женщины в большинстве мест на Фиджи тапу не носили (причина этого табу неизвестна) и, как положено женщинам, бдительно следили друг за другом, чтобы никто не нарушал запрет. Традиционный женский "костюм" — лику. Пояс лику сплетен из коры гибискуса, а от этой плетеной ленты спереди спускаются наподобие передника полоски коры, образующие частую бахрому. Как ношение маро означало, что хозяин его — взрослый мужчина, так и ношение лику было знаком взрослой женщины. Для особых случаев имелись специальные маро и лику; такие "торжественные" лику берут с собой сестры в рассказе о самоубийстве из-за любви (№ 131).

Мы уже читали у Дюрвиля о необычайном внимании фиджийцев к прическам; идеальной для взрослого (прежде всего для знатного) человека была прическа, в наше время облетевшая свет под названием афро: курчавые волосы ее владельца образуют большой аккуратный шар. Девушки укладывали волосы в шар, а кроме того, носили по бокам ниспадающие локоны — знак чистоты и невинности. По традиции волосы или чернили, или с помощью извести делали белесыми, или соком драцены окрашивали в красный цвет. Если естественный шар казался знатному хозяину недостаточно элегантным, прибегали к парику. (Кстати, искусные цирюльники — всегда только мужчины — были на Фиджи в не меньшем почете, чем мастера-плотники или кровельщики.) Головные уборы из материи, о которых уже шла речь, были привилегией мужчин, причем различались в зависимости от их статуса — вожди, жрецы, военачальники носили разные головные уборы и надевали их не всегда, а лишь в особых случаях.

Длинные шпильки и гребни, замеченные Беллинсгаузеном, Дюрвилем, Уилксом, действительно очень помогали чесать голову и бороться со вшами, но капитаны не знали еще одного их предназначения — гребни играли роль оберега, их тщательно хранили, опасаясь гнева духов и колдовства. Подарить гребень — значит подтвердить свою любовь (ср. № 132 и приложение, с. 415).

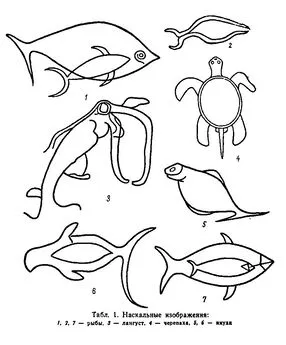

Вернемся к разделению занятий у фиджийцев. Мы видели, что женщины по традиции занимались (и занимаются) гончарством, выделкой тапы. Ловля рыбы на рифе и сбор продуктов моря тоже женское дело, мужчины только закидывают сети и ставят садки для рыбы. Плетением мужчины не брезговали, но все же и это по преимуществу женское занятие. "Мужчины же воюют, обрабатывают поля, строят домы, делают лодки..." [5, с. 310].

Нет нужды объяснять, что такое лодка для людей, живущих у океана и имеющих к тому же судоходные реки на островах (по Данным археологов, речное судоходство было известно фиджийцам с I тысячелетия). Выгодная природная среда, наличие крупных островов и малые расстояния между большинством островов архипелага, по-видимому, позволили фиджийцам не прибегать к к частым дальним плаваниям, и к началу европейской колонизации они значительно уступали своим полинезийским соседям в знании навигации. В конце XVIII в. капитан П. Диллон писал, что "ни один туземец с Фиджи, насколько известно, никогда не достигал Тонга, кроме как в тонганской же пироге, да и обратно на родной остров не решался плыть, кроме как под руководством и опекою тонганцев" (цит. по [84, с. 200]). Однако в каботажном плавании фиджийцы были весьма умелы; особенных же высот достигли они в строительстве лодок. Искусство их славилось далеко за пределами родных островов, и в XVIII-XIX вв. тонганцы и самоанцы специально заказывали лодки для своих вождей на ФИДЖИ ИЛИ приплывали туда, чтобы строить лодки вместе с тамошними мастерами. Фиджийские ванга, по справедливому замечанию П. Беллвуда [1, с. 324-325], соединили быстроходность и техническое совершенство микронезийских лодок с внушительностью полинезийских судов. "Лодки размером с лагуну" (П. Диллон), "пироги-великаны" (Ж.-С. Дюмон-Дюрвиль), "лодка длиной в сто футов, с балансиром неописуемых размеров, украшенная двумя тысячами пятьюстами раковинами Сургеа ovula" (Ч. Уилкс) — вот впечатления потрясенных европейцев, которые и сами приплывали в Южные моря отнюдь не в утлых челноках: их суда фиджийцы называли "лодками величиной с землю" (ван-га-вануа). Самые прославленные фиджийские лодки — друа, быстроходные двухкорпусные суда (rua "два") с наветренным корпусом короче подветренного (это усовершенствование, внесенное фиджийскими мастерами в полинезийский катамаран, сообщало друа особую маневренность). На большей палубе друа располагался домик, где спала команда и хранились съестные припасы. Под углом к палубе ставилась мачта с распорами и на ней в специальном гнезде укреплялся характерный треугольный парус (паруса же у фиджийцев ценились привозные, с Самоа или с Тонга). Мачта, которая пробивает землю на всем острове, гнездо для паруса, которое служит смотровой площадкой, — характерные атрибуты фиджийских рассказов о богатырях (ср. здесь № 14, 95, 99).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: