Е. Мадлевская - Русская мифология. Энциклопедия

- Название:Русская мифология. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо, МИДГАРД

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-699-13535-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Мадлевская - Русская мифология. Энциклопедия краткое содержание

Русская мифология — совершенно особый мифологический мир. Этот мир рано утратил свои божества — сохранились лишь перечисления имен и упоминания в летописях о низвержении «идолов» — и обратился к Белому Богу. Однако христианство не сумело вытеснить из народного сознания представление о «соседях» — многочисленных домашних, полевых, лесных, водяных и других духах, которые издавна соседствовали с человеком. Так сложилась уникальная ситуация двоеверия, составившего основу русской мифологии. Как был сотворен белый свет и возникли славянские и «чужеземные» народы; откуда «есть пошла земля Русская»; как поклонялись богам, умилостивляли лесных и водяных духов, почитали святых, совершали семейные обряды и справляли общие праздники — обо всем этом и о многом другом рассказывается на страницах этой книги.

Русская мифология. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кузьма и Демьян — проводы осени, встреча зимы, первые морозы;

Если на Козмодемьяна лист остается на дереве, то на другой год будет мороз.

Образы Кузьмы и Демьяна как кузнечных мастеров встречаются также в легендах и сказках. Согласно повествованиям, они куют сохи и плуги и раздают их людям, учат человека земледельческому труду. У восточных славян известны также поверья этиологического характера, в которых Кузьма и Демьян рисуются как кузнецы, выковывающие на небе звезды.

Через причастность святых братьев к кузнечеству и соответственно к стихии огня образы Кузьмы и Демьяна в народном сознании могли быть соотносимы с языческим культом бога-гро-мовника Перуна и, в частности, с его функцией противоборства с противником хтонической природы. Мотив противостояния святых братьев врагу, например, присутствует в северном поверье, согласно которому, цепи, скованные божьими кузнецами Кузьмою и Демьяном, Михаил-архангел налагает на дьявола. В восточнославянских фольклорных текстах противником святых кузнецов может выступать нечистая сила, Змей, черт. Так, в белорусской сказке «Иван Пупялов» заглавный герой, убив трех змеев и трех змеевых дочек, прячется в кузне Кузьмы и Демьяна от летящей за ним матери-змеихи, «раззявившей рот от неба до земли»; кузнецы убивают змеиху, защемляя ее язык раскаленными щипцами и колотя по нему молотами. Мотив спасения людей от змеи или змея Кузьмой и Демьяном и использования ее (его) силы во благо встречается в южнорусских, белорусских и украинских легендах. Вот как этот сюжет представлен в гомельской традиции:

Были некогда ковали Кузьма-Демьян. И была змея. Так она поедала людей. И добирается уже до них. «Что, брат, сделаем мы железную соху!» Сделали они соху и говорят змее: «Пролизнешь трое этих дверей, так мы тебе сядем на язык, ты нас и съешь!» Она раз лизнула, другой лизнула, и третий — и пролизала трое дверей. Они ее тогда цап! Да за язык ее клещами. Да один гвоздит по голове, а другой запрягает ее в соху. Как запрягли ее, так пахали на ней лес, пахали они поля, пахали все и не давали пить, пока не припахались к Непру. Как подошли к Непру, она как вырыла ров, как стала пить — и отпряглась.

В некоторых легендах братья-кузнецы первым плугом, выкованным ими, пашут землю на лютом змее «от моря до моря».

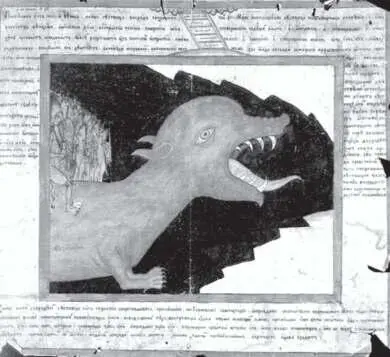

Чудо-Юдо. Русский рисованный лубок.

Как и в христианской традиции, в народных поверьях свв. Кузьма и Демьян почитались как покровители браков. При этом их воспринимали как кузнецов, которые выковывают свадебные венцы и сами свадьбы. Это представление отразилось в народном определении святых: «Кузьма-Демьян — свадебный кузнец». Благополучие и долговечность брака считались зависящими от качества работы святых кузнецов. Эта идея нашла воплощение в мотивах «изготовления» свадьбы в свадебной лирике, где сами Кузьма и Демьян зачастую изображаются как одно лицо, причем женского пола, что, возможно, связано с наследованием ими функции женского языческого божества, покровительствующего браку. Так, в свадебной песне к ним обращались:

Матушка, Кузьма-Демьян!

Скуй нам свадьбу

Крепко-накрепко,

До седой головушки,

До долгой бородушки!

Кузьма-Демьян

По сеням ходила,

Гвозди собирала,

Свадьбу ковала!

Или:

Ты и скуй нам, Кузьма-Демьян, свадебку!

Чтобы крепко-накрепко,

Чтобы вечно-навечно,

Чтобы солнцем не рассушивало,

Чтобы дождем не размачивало,

Чтобы ветром не раскидывало,

Чтобы люди не рассказывали!

В некоторых случаях через образ «Кузьмы-Демьяна» обозначается непосредственно свадьба:

Батюшка посаженый

И матушка посаженая <���…>

Благословите все от старого до малого

Кузьму-Демьяна сыграть.

Осенний день памяти Кузьмы и Демьяна — 1/14 ноября — входил в один из традиционных периодов проведения свадеб. В нижегородской традиции именно с него начинался свадебный сезон. Этот день назывался «Кузьминки» или «Кузьмоде-мьянки» и повсеместно в России считался девичьим праздником. Многие обряды и действия, которые совершались девушками в этот день, соотносились со свадебной обрядностью и идеей смены статуса представительниц взрослой девичьей группы.

В Кузьминки девушка, достигшая брачного возраста, становилась хозяйкой дома: она готовила еду и угощала свою семью; основным блюдом в этот день была куриная лапша. Вечером, а иногда и на протяжении трех дней девушки устраивали «кузьминскую» «ссыпчину», для чего заранее снимали избу, вместе собирали по деревне продукты — картофель, масло, яйца, крупу, муку — и готовили праздничные блюда, среди которых обязательно была каша. Нередко для девичьей трапезы варили и козьмо-демьянское пиво.

В Нижегородской губернии в Кузьминки девушки группами ходили по дворам с украшенным веником, точно таким же, какой в свадебном обряде символизировал девичью красоту, и просили пшено, муку и тому подобное: «Подайте на Кузьму-Демьяна, на девичий праздник!» Продукты отдавали хозяйке, у которой снимали избу, и та варила кашу, делала «черепешники» (караваи с пшеном), блины. На Новгородчине девушки-подростки, собрав по домам крупу и масло для каши, варили ее в нескольких горшках и совместно ели: сначала съедали блюдо каши с постным маслом, затем блюдо со скоромным маслом, а «на заглот-ку» — со свиным салом. В некоторых местностях девушки продавали кашу парням за несколько копеек, накладывая ее в чашки, а полученные деньги делили между собой.

После угощения начинались пение, пляски и игры молодежи, среди которых обязательно были так называемые «поцелуйные» — завершавшиеся поцелуем парня и девушки. В Нижегородской губернии девушки делали куклу: на ухват или сковородник надевали шушпан, приставляли руки из палочек, вели ее «на ходилках». С этой куклой они по очереди плясали, парни в пляске не участвовали, а лишь наблюдали за ней.

Кузьминская посиделка могла продолжаться всю ночь. Когда заканчивалось угощение, парни отправлялись «на промысел» — воровали соседских кур, причем традиционно кражи подобного рода крестьянами не осуждались.

Нижегородские девушки праздновали Кузьму-Демьяна три дня: два дня рядились молодцами, ходили на посиделки, пели, плясали. На третий день все снова рядились мужиками, а одна девушка изображала невесту. За деревней, на дороге, ее «венчали» с «парнем».

В Пензенской губернии и ряде других мест вечером в последний день праздника осуществлялся обряд «свадьбы и похорон Кузьмы-Демьяна», который до этого мог проводиться и во время летних Кузьминок (правда, летний день чествования Кузьмы и Демьяна отмечался, как правило, женщинами и считался «бабьим» праздником). Для совершения ритуала девушки изготавливали чучело, набивая соломой мужскую рубаху и штаны, приделывая к этой конструкции голову. На чучело надевали верхнюю одежду из сукна, опоясывали его кушаком и обували в старые лапти. Затем чучело усаживали посреди избы и устраивали шуточное «венчание» — «женили Кузьку» на одной из девушек. Действо завершалось тем, что «женатого Кузьку» укладывали на носилки и несли в лес, где его раздевали, разрывали на части, плясали на разметанной соломе от чучела и наконец сжигали ее. Значение этого обряда, близкого по структуре к характерным для земледельческих культур ритуалам проводов-«похорон» — проводы Масленицы, уничтожение троицкой березки, похороны Костромы и Ярилы и подобные, — соотносится с идеей продуцирования как применительно к силам природы, так и к человеку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: