Олег Творогов - Литература Древней Руси

- Название:Литература Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Творогов - Литература Древней Руси краткое содержание

В книге рассмотрены основные закономерности развития древнерусской литературы X-XVII веков, анализируются лучшие произведениярусского средневековья. При анализе каждого памятника раскрывается художественное своеобразие литературы.

Литература Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

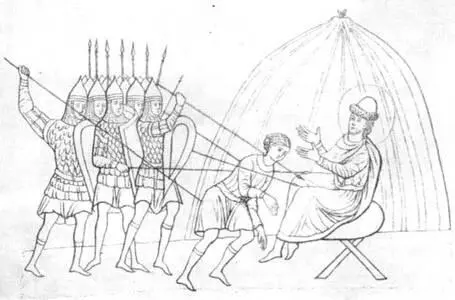

«Святополк же седе Кыеве по отци своемь, и съзва кыяны, и нача даяти им именье. Они же приимаху, и не бе (не было) сердце их с ним, яко братья их беша с Борисомь. Борису же възъвратившюся с вои, не обретшю печенег, весть приде к нему: «Отець ти умерл». И плакася по отци велми, любим бо бе отцемь своимь паче (больше) всех, и ста на Льте (на реке Альте, под Киевом) пришед. Реша же ему дружина отня: «Се, (вот) дружина у тобе отьня и вои. Пойди, сяди Кыеве на столе отни». Он же рече: «Не буди мне възняти рукы на брата своего старейшаго: аще (если) и отець ми умре, то сь ми буди в отца место». И се слышавше, вои разидошася от него. Борис же стояше с отрокы (младшей дружиной) своими».

Далее говорится, что Святополк, замыслив убить Бориса, хочет убедить его в своем расположении: «С тобою хочю любовь имети, и к отню придамь ти (добавлю к тому уделу, к тому имуществу, которым ты владел при жизни отца)». Сам же Святополк «приде ночью Вышегороду (городок под Киевом), отай (тайно) призва Путшю и вышегородьскые болярьце, и рече им: «Прияете ли ми всем сердцемь?» Рече же Путьша с вышегородьци: «Можем главы своя сложити за тя». Он же рече им: «Не поведуче никомуже, шедше, убийте брата моего Бориса». Они же вскоре обещашася ему се створити».

Мы, разумеется, не сможем ставить вопрос о том, насколько сюжет летописного рассказа соответствовал действительным событиям, и хорошо понимаем, что диалог Бориса с дружиной или Святополка с вышегородскими боярами — литературный прием, домысел летописца. И тем не менее в сопоставлении с приведенным отрывком нарочитая условность «Чтения о Борисе и Глебе» бросается в глаза и позволяет наглядно представить специфику агиографического изложения.

«Чтение» открывается пространным введением, в котором излагается вся история человеческого рода: сотворение Адама и Евы, их грехопадение, обличается «идолопоклонство» людей, вспоминается, как учил и был распят Христос, пришедший спасти род человеческий, как стали проповедовать новое учение апостолы и восторжествовала новая вера. Лишь Русь оставалась «в первой (прежней) прелести идольской (оставалась языческой)». Владимир крестил Русь, и этот акт изображается как всеобщее торжество и радость: радуются люди, спешащие принять христианство, и ни один из них не противится и даже не «глаголет» «вопреки» воле князя, радуется и сам Владимир, видя «теплую веру» новообращенных христиан. Такова предыстория злодейского убийства Бориса и Глеба Святополком.

Святополк помышляет и действует по козням дьявола. «Историографическое» введение в житие отвечает представлениям о единстве мирового исторического процесса: события, происшедшие на Руси, лишь частный случай извечной борьбы бога и дьявола, и каждой ситуации, каждому поступку Нестор подыскивает аналогию, прообраз в прошлой истории. Поэтому решение Владимира крестить Русь приводит к сопоставлению его с Евстафием Плакидой (византийским святым, о житии которого речь шла выше) на том основании, что Владимиру, как «древле Плакиде», бог «спону (в данном случае — болезнь) [35] Имеется в виду, что Владимир, согласно легенде, в последний момент перед крещением заколебался и за это был поражен слепотой. Он прозрел во время обряда крещения.

некаку наведе», после чего князь решил креститься. Владимир сопоставляется и с Константином Великим, которого христианская историография почитала как императора, провозгласившего христианство государственной религией Византии. Бориса Нестор сравнивает с библейским Иосифом, пострадавшим из-за зависти братьев, и т. д.

Характеры персонажей также традиционны. В летописи ничего не говорится о детстве и юности Бориса и Глеба. Нестор же, согласно требованиям агиографического канона, повествует, как еще отроком Борис постоянно читал «жития и мучения святых» и мечтал сподобиться такой же мученической кончины.

Летопись не упоминает о браке Бориса. У Нестора же присутствует традиционный мотив — будущий святой стремится избежать брака и женится лишь по настоянию отца: «не похоти ради телесныя», а «закона ради цесарьскаго и послушания отца».

Далее сюжеты жития и летописи совпадают. Но как отличаются оба памятника в трактовке событий! В летописи рассказывается, что Владимир посылает Бориса со своими воинами против печенегов, в «Чтении» говорится отвлеченно о неких «ратных» (то есть врагах, противнике), в летописи Борис возвращается в Киев, так как не «обрел» (не встретил) вражеское войско, в «Чтении» враги обращаются в бегство, так как не решаются «стати против блаженного».

В летописи проглядывают живые человеческие отношения: Святополк привлекает киевлян на свою сторону тем, что раздает им дары («именье»), их берут неохотно, так как в войске Бориса находятся те же киевляне («братья их») и — как это совершенно естественно в реальных условиях того времени — киевляне опасаются братоубийственной войны: Святополк может поднять киевлян против их родичей, ушедших в поход с Борисом. Наконец, вспомним характер посулов Святополка («к огню придам ти») или переговоры его с «вышегородскими боярами». Все эти эпизоды в летописном рассказе выглядят очень жизненно, в «Чтении» они совершенно отсутствуют. В этом проявляется диктуемая каноном литературного этикета тенденция к абстрагированности. Агиограф стремится избежать конкретности, живого диалога, имен (вспомним — в летописи упоминаются река Альта, Вышгород, Путша, — видимо, старейшина вышгородцев и т. д.) и даже живых интонаций в диалогах и монологах.

Когда описывается убийство Бориса, а затем и Глеба, то обреченные князья только молятся, причем молятся ритуально: либо цитируя псалмы, либо — вопреки какому бы то ни было жизненному правдоподобию — торопят убийц «скончать свое дело».

На примере «Чтения» мы можем судить о характерных чертах агиографического канона — это холодная рассудочность, осознанная отрешенность от конкретных фактов, имен, реалий, театральность и искусственная патетика драматических эпизодов, наличие (и неизбежное формальное конструирование) таких элементов жития святого, о каких у агиографа не было ни малейших сведений: пример тому — описание детских лет Бориса и Глеба в «Чтении».

Представляется весьма убедительной позиция тех исследователей, которые видят в анонимном «Сказании о Борисе и Глебе» памятник, созданный после «Чтения»; по их мнению, автор «Сказания» пытается преодолеть схематичность и условность традиционного жития, наполнить его живыми подробностями, черпая их, в частности, из первоначальной житийной версии, которая дошла до нас в составе летописи. Эмоциональность в «Сказании» тоньше и искреннее, при всей условности ситуации: Борис и Глеб и здесь безропотно отдают себя в руки убийц и здесь успевают долго молиться, буквально в тот момент, когда над ними уже занесен меч убийцы, и т. д., но при этом реплики их согреты какой-то искренней теплотой и кажутся более естественными. Анализируя «Сказание», известный исследователь древнерусской литературы И. П. Еремин обратил внимание на такой штрих: Глеб перед лицом убийц, «телом утерпая» (дрожа, слабея), просит о пощаде. Просит, как просят дети: «Не дейте мене... Не дейте мене!» (здесь «деяти» — трогать). Он не понимает, за что и почему должен умереть... Беззащитная юность Глеба в своем роде очень изящна и трогательна. Это один из самых «акварельных» образов древнерусской литературы». [36] Еремин И. П. Литература Древней Руси (этюды и характеристики). М.-Л., 1966, с. 2122.

В «Чтении» тот же Глеб никак не выражает своих эмоций — он размышляет (надеется на то, что его отведут к брату и тот, увидев невиновность Глеба, «не погубит» его), он молится, при этом довольно бесстрастно. Даже когда убийца «ят (взял) святаго Глеба за честную главу», тот «молчаше, акы агня незлобиво, весь бо ум имяще к богу и возрев на небо моляшеся». Однако это отнюдь не свидетельство неспособности Нестора передавать живые чувства: в той же сцене он описывает, например, переживания воинов и слуг Глеба. Когда князь приказывает оставить его в ладье посреди реки, то воины «жаляще си по святомь и часто озирающе, хотяще видети, что хощеть быти святому», а отроки в его корабле при виде убийц «положьше весла, седяху сетующеся и плачющеся по святем». Как видим, поведение их куда более естественно, и, следовательно, бесстрастие, с которым Глеб готовится принять смерть, всего лишь дань литературному этикету.

Интервал:

Закладка: