Эндрю Уэзеролл - Компьютерные сети. 5-е издание

- Название:Компьютерные сети. 5-е издание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2011

- ISBN:9785446100682

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Уэзеролл - Компьютерные сети. 5-е издание краткое содержание

Компьютерные сети. 5-е издание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

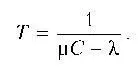

(Для любознательных: это результат для очереди M/M/1. Требуется, чтобы случайность длительности промежутков между кадрами и длины кадров соответствовали экспоненциальному распределению или, что эквивалентно, являлись результатом пуассоновского процесса.)

В нашем примере C равно 100 Мбит/с, средняя длина кадра  , ско

, ско

рость прибытия кадров X = 5000 кадров в секунду. Тогда T = 200 мкс. Обратите внимание: если бы мы не учли задержки при формировании очереди и просто посчитали, сколько времени нужно на передачу кадра длиной 10 000 бит по сети с пропускной способностью 100 Мбит/с, то получили бы неправильный ответ: 100 мкс. Это число приемлемо лишь при отсутствии борьбы за канал.

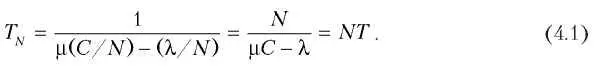

Теперь давайте разделим канал на N независимых подканалов, у каждого из которых будет пропускная способность C/N бит/с. Средняя входная скорость в каждом подканале теперь будет равна  кадров в секунду. Сосчитав новое значение средней задержки T , получим:

кадров в секунду. Сосчитав новое значение средней задержки T , получим:

Это означает, что для поделенного на несколько частей канала значение средней задержки стало в N раз хуже значения, которое было бы в канале, если бы все кадры были каким-то волшебным образом организованы в одну общую очередь. Этот результат также демонстрирует, что в холле банка, где установлены банкоматы, лучше организовать людей в общую очередь, из которой они будут подходить к освободившимся машинам, чем сохранять отдельную очередь к каждому банкомату.

Аргументы, применимые к FDM, можно отнести и к другим способам статического распределения канала. Если использовать временное уплотнение (TDM, Time Division

Multiplexing — мультиплексная передача с временным разделением) и выделять каждому пользователю N-й интервал времени, то если интервал не используется абонентом, он просто пропадает. С тем же успехом можно разделить сети физически. Если взять 100-Мбитную сеть и сделать из нее десять 10-Мбитных, статически распределив по ним пользователей, то в результате средняя задержка возрастет с 200 мкс до 2 мс.

Таким образом, ни один статический метод распределения каналов не годится для пульсирующего трафика, поэтому далее мы рассмотрим динамические методы.

4.1.2. Допущения, связанные с динамическим распределением каналов

Прежде чем приступить к рассмотрению многочисленных методов распределения каналов, следует тщательно сформулировать решаемую проблему. В основе всех разработок в данной области лежат следующие пять допущений.

1. Независимый трафик. Модель состоит из N независимых станций (компьютеров,

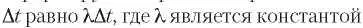

телефонов, персональных средств связи и т. д.), в каждой из которых программа или пользователь формирует кадры для передачи. Ожидаемое число кадров в интервале времени  (скорость прибытия новых

(скорость прибытия новых

кадров). Как только кадр сформирован, станция блокируется и ничего не делает, пока кадр не будет успешно передан.

2. Предположение о едином канале. Единый канал доступен для всех. Все станции могут передавать и принимать данные по нему. Все станции считаются равными, хотя программно протокол может устанавливать для них различные роли (например, приоритеты).

3. Наблюдаемые коллизии. Если два кадра передаются одновременно, они перекрываются по времени, в результате сигнал искажается. Такое событие называется конфликтом, или коллизией. Все станции могут обнаруживать конфликты. Искаженный вследствие конфликта кадр должен быть передан повторно. Других ошибок, кроме тех, которые вызваны конфликтами, нет.

4. Непрерывное или дискретное время. Время может считаться непрерывным, и тогда передача кадров может начаться в любой момент. В противном случае время может быть разделено на дискретные интервалы (такты, иногда называемые слотами). Передача кадра может начаться только с началом такта. Один временной интервал может содержать 0, 1 или более кадров, что соответствует свободному интервалу, успешной передаче кадра или коллизии соответственно.

5. Контроль несущей или отсутствие контроля. Если контроль несущей выполняется, станции могут определить, свободна или занята линия, до ее использования. Если канал занят, станции не будут пытаться передавать кадры по нему, пока он не освободится. Если контроля несущей нет, то станции не могут определить, свободна или занята линия, пока не попытаются ее использовать. Они просто начинают передачу. Только потом они могут определить, была ли передача успешной.

О приведенных выше допущениях следует сказать несколько слов. Первое допущение утверждает, что кадры прибывают независимо друг от друга, как на разные

станции, так и в пределах одной станции, а также, что кадры формируются непредсказуемо, но с постоянной скоростью. В действительности, это не очень хорошая модель сетевого трафика, поскольку хорошо известно, что пакеты прибывают целыми последовательностями в определенные диапазоны временной шкалы (Paxson, Floyd, 1995; Leland и др., 1994). Тем не менее пуассоновские модели, как их часто называют, полезны, так как легко описываются математически. Они помогают анализировать протоколы, составляя общее представление об изменении производительности с течением времени и о разнице между различными реализациями.

Допущение о едином канале является, на самом деле, центральным в данной модели. Никаких внешних каналов связи нет. Станции не могут тянуть руки, привлекая к себе внимание и убеждая учителя спросить их. Поэтому приходится искать лучшее решение.

Оставшиеся три допущения зависят от инженерной реализации системы, поэтому при изучении конкретных протоколов мы будем указывать, какие допущения следует считать верными.

Допущение о коллизиях является основным. Станциям необходим способ обнаружения коллизий, если они собираются повторно пересылать кадры, а не мириться с их потерей. Для проводных каналов можно использовать оборудование, умеющее определять коллизии. В этом случае станции заранее обрывают передачу, чтобы не засорять канал. В беспроводных каналах распознавать коллизии намного сложнее; об их возникновении приходится узнавать по факту, когда не прибывает ожидаемый кадр подтверждения. Также возможно успешное получение некоторых кадров, попавших в коллизию, — это зависит от типа сигнала и оборудования на получающей стороне. Подобные ситуации встречаются нечасто, поэтому будем предполагать, что все кадры, участвующие в коллизии, попросту теряются. Кроме того, мы познакомимся с протоколами, специально предназначенными для предотвращения коллизий, а не решения создаваемых ими проблем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: