Эндрю Уэзеролл - Компьютерные сети. 5-е издание

- Название:Компьютерные сети. 5-е издание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2011

- ISBN:9785446100682

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Уэзеролл - Компьютерные сети. 5-е издание краткое содержание

Компьютерные сети. 5-е издание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 2.4. Сеть на основе домашней электропроводки

Сложность применения домашней электропроводки для построения сети передачи данных заключается в том, что основное ее предназначение — это распределение электроэнергии. Очевидно, что эти две задачи кардинально различаются. Электрические сигналы пересылаются с частотой 50-60 Гц, а более высокочастотные сигналы (их частота измеряется с единиц мегагерц) затухают. Свойства проводки в разных домах могут сильно отличаться, к тому же они меняются при включении и выключении бытовых приборов, что приводит к нестабильности сигналов данных. Неустановившийся ток при включении или выключении устройства создает электрический шум в большом диапазоне частот. А без тщательного скручивания (как в витой паре) электрическая проводка действует как тонкая антенна, собирая внешние сигналы и излучая собственные. Такое поведение означает, что для того чтобы отвечать нормативам стандартов, сигналам данных нужно исключать лицензированные частоты, такие как частоты, выделенные для любительских радиостанций.

Несмотря на перечисленные трудности, по обычной домашней электросети можно отправлять данные со скоростью как минимум 100 Мбит/с, используя схемы с предотвращением ослабления сигнала и подавлением ошибок. Для многих продуктов применяются запатентованные стандарты передачи данных по линиям электропитания, но международные стандарты пока что находятся в активной разработке.

2.2.5. Волоконная оптика

Быстрое развитие компьютерных технологий в соответствии с законом Мура (который предсказал, что число транзисторов на кристалле будет удваиваться приблизительно каждые два годы) вызывает чувство гордости у многих представителей этой индустрии. Первый персональный компьютер фирмы IBM, созданный в 1981 году, работал с тактовой частотой 4,77 МГц. Спустя 28 лет этот показатель вырос до 3 ГГц на четырехъядерных процессорах. Прирост множителя составил около 2500 или 16 за декаду. Не так уж плохо.

За тот же период скорость передачи данных выросла с 45 Мбит/с (линия T3 по телефонным проводам) до 100 Гбит/с (современная длинная линия), это означает не менее впечатляющий рост в 2000 раз или 16 раз за 10 лет. При этом вероятность ошибки при передаче уменьшилась с 105 на бит почти до нуля. Помимо этого, процессоры начинают приближаться к своим физическим пределам, поэтому теперь на одном кристалле их используется сразу несколько. Существующая ныне оптоволоконная технология, напротив, может развивать скорость передачи данных вплоть до 50 000 Гбит/с (50 Тбит/с), и до достижения ее физического предела нам еще далеко. Сегодняшний практический предел в 100 Гбит/с обусловлен нашей неспособностью быстрее преобразовывать электрические сигналы в оптические и обратно. Для того чтобы достичь более высокой скорости, по одному волокну просто одновременно передаются данные нескольких каналов.

В этом разделе мы познакомимся с оптическим волокном и узнаем, как данные передаются по оптоволокну. В гонке компьютеров и средств связи у последних еще есть шанс на победу — благодаря волоконной оптике. Если это произойдет, то в мире появится не только совершенно новое понятие о почти бесконечной полосе пропускания, но и неслыханная доселе идея о том, что все компьютеры безнадежно медленны и сетям следует любой ценой избегать вычислений, независимо от того, какая часть полосы пропускания при этом будет потеряна. Необходимо время, чтобы изменения впитались в умы поколений ученых-компьютерщиков и инженеров, приученных думать в терминах низкоскоростных медных линий и ограничений, сформулированных Шенноном.

Конечно, в этом представлении не хватает одной немаловажной детали: стоимости. Затраты на прокладку оптоволокна до компьютера каждого пользователя, чтобы обойти характерные для проводов ограничения — низкую полосу пропускания и небольшой диапазон частот, — попросту огромны. Помимо этого, на пересылку битов тратится больше энергии, чем на вычисления. Всегда будут существовать островки неравенства, в которых стоимость либо вычислений, либо пересылки данных будет приближаться к нулю. Например, перед тем как выйти в Интернет, мы применяем все имеющиеся вычислительные возможности и расходуем место на диске, чтобы решить проблему сжатия и кэширования содержимого — все для того, чтобы наиболее эффективно воспользоваться доступом к Всемирной сети. В Интернете же может происходить обратное. Такие компании, как Google, перемещают по сети огромные объемы данных, сбрасывая их туда, где хранение и обработка будут стоить дешевле.

Оптоволокно используется для пересылки информации на очень большие расстояния по сетевым магистральным соединениям, внутри высокоскоростных локальных сетей (хотя пока что ему не удается достаточно далеко уйти вперед от медных проводов) и для высокоэффективного доступа в Интернет, например, по технологии FTTH (Fiber to the Home — волокно прямо к дому). Оптоволоконная система передачи данных состоит из трех основных компонентов: источника света, носителя, по которому распространяется световой сигнал, и приемника сигнала, или детектора. Световой импульс принимают за единицу, а отсутствие импульса — за ноль. Свет распространяется в сверхтонком стеклянном волокне. При попадании на него света детектор генерирует электрический импульс. Присоединив к одному концу оптического волокна источник света, а к другому — детектор, мы получим однонаправленную систему передачи данных. Система принимает электрические сигналы и преобразует их в световые импульсы, передающиеся по волокну. На другой стороне происходит обратное преобразование в электрические сигналы.

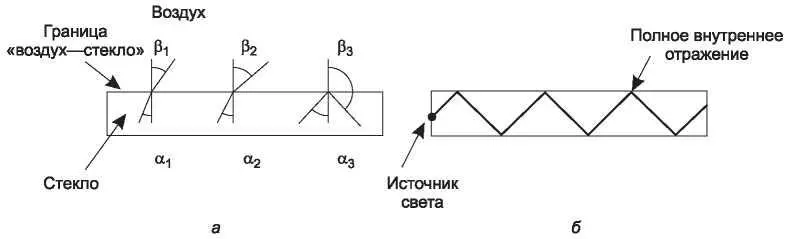

Такая передающая система была бы бесполезна, если бы свет по дороге рассеивался и терял свою мощность. Однако в данном случае используется один интересный физический закон. Когда луч света переходит из одной среды в другую, например из стекла (расплавленного и застывшего кварца) в воздух, луч отклоняется (эффект рефракции или преломления) на границе стекло-воздух, как показано на рис. 2.5, а. Здесь мы видим, что луч света падает под углом а1, выходя под углом р гСоотношение углов падения и отражения зависит от свойств смежных сред (в частности, от их коэффициентов преломления). Если угол падения превосходит некоторую критическую величину, луч света целиком отражается обратно в стекло, а в воздух ничего не проходит. Таким образом, луч света, падающий на границу сред под углом, превышающим критический, оказывается запертым внутри волокна, как показано на рис. 2.5, б, и может быть передан на большое расстояние почти без потерь.

Интервал:

Закладка: