Дмитрий Филиппов - Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века]

- Название:Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2021

- Город:М

- ISBN:978-5-17-138175-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Филиппов - Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века] краткое содержание

Такова была «старая» психиатрия: тело считалось основным источником психологических бед. Концепции болезни часто были обусловлены социокультурной парадигмой, как, например, замаскированный морализм викторианской культуры. А представления о разумности как определяющей черте человека приводили к тому, что меланхолию считали недостатком мотивации и следствием иррациональности мышления.

В этой книге Дмитрий Филиппов, историк и философ, автор и редактор просветительского проекта «Психиатрия & Нейронауки», пристрастно привел самые гротескные и нелепые примеры незрелости клинической психиатрии XIX века, ведь в крайностях и странностях ярче проявляются типичные черты времени.

Возрастные ограничения: +16

Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Полученные результаты должны были опровергнуть взгляд на душевнобольных как на особый вид людей с необычной кровью. Линдси писал: «Эти результаты указывают на то, что безумие и различные его типы или фазы не характеризуются особыми болезненными состояниями крови; и подводят к тому, что безумие нужно поместить в категорию обычных физических заболеваний» [221] Lindsay W. L. Thirtieth Annual Report of the Directors of James Murray’s Royal Asylum for Lunatics. Perth, UK, 1857. P. 15.

.

Безумие должно рассматриваться как еще одна болезнь человеческого тела, и в дальнейшем, по мысли Линдси, наука определит, с каким именно физическим состоянием связаны расстройства психики.

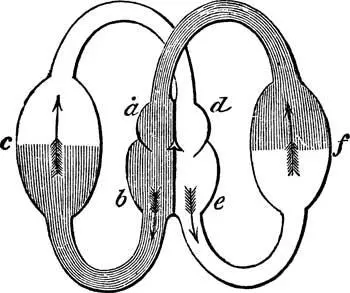

Исследования крови в психиатрии, таким образом, начались с подсчета клеток и оценки соотношения структурных элементов, т. е. с того, на что были способны примитивные микроскопы того времени. В дальнейшем — в конце XIX в. и начале XX в. — в крови пациентов искали признаки эндокринологических отклонений, токсины и «антитоксины» (антитела).

Связать тему крови с изучением психики было несложно. Французский патолог и основатель гематологии Габриель Андраль (1797–1876) сформулировал следующий принцип: недостаток или избыток крови в любом органе приводит к нарушению работы этого органа. Кровь течет в мозг, следовательно, характеристики крови важны для состояния сознания, зависящего от функциональности мозга.

Кроме того, считалось доказанным то, что кровь портится из-за нарушений пищеварения, и это отражается на настроении. Примеры были хорошо известны: из-за избытка желчи человек мрачнеет и впадает в меланхолию; мочевая кислота в крови больного подагрой повышает градус раздражительности, которая временами перерастает в приступ злости.

Перспективы исследований в этой области ограничивались низким уровнем развития технологий. О технической невозможности найти удовлетворительные ответы на поставленные вопросы, а также о риске поспешных упрощений пишет автор статьи о крови в изданном в 1892 г. «Словаре психологической медицины»: «Мы совершим грубую ошибку, если будем настаивать на универсальных выводах, утверждая, что между корпускулярными [222] Корпускула — мельчайшая частица.

составляющими крови и безумием существует постоянная связь. Этиология психических болезней, как и генезис различных болезненных явлений, столь сложны, что представляется невозможным рассмотрение одного единственного фактора самого по себе. Мы не в том положении, чтобы говорить, являются ли ненормальные количественные и качественные характеристики составных частей крови, которые встречаются при разных формах психических расстройств, причиной различных клинических проявлений или изменения в крови — это лишь результат того, что кроветворная функция нарушена вследствие расстройства нервных центров. Сложно определить причинно-следственную связь, особенно, если учесть то, что одни и те же изменения в крови встречаются при совершенно непохожих формах безумия, а часто и у людей с абсолютно нормальной психикой» [223] Blood of the Insane. In: A Dictionary of Psychological Medicine. (Vol. 1), Tuke DH (Ed.). Philadelphia, USA, 1892. P. 135–140.

.

Сюжет с анализом крови, выполненным Линдси, по-своему парадоксален. Результаты и вывод, сделанный автором исследования, как будто относятся к разным темам. Результаты показали, что в крови психически больных нет ничего, что отличало бы ее от крови здоровых. Количество и соотношение клеток — те же самые, что и в контрольной группе. Из этого отрицательного результата Линдси делает вывод о том, что психические болезни по существу не отличаются от болезней тела. Отсутствие биомаркеров «безумия» предлагается в качестве доказательства того, что «безумие» возникает из-за каких-то, пока еще не определенных, аномалий в организме.

Тридцать лет спустя британский врач Самуэль Рутерфорд Макфэйл (1857–1931) занялся этим же вопросом — есть ли связь между составом крови и психическими болезнями? Результаты получились неоднозначными [224] Macphail S. R. Clinical Observations on the Blood of the Insane // Journal of Mental Science. 1884. Vol. 30. N 131. P. 378–389.

. Некоторые различия уровня гемоглобина в экспериментальной группе и контрольной группе были найдены, но дизайн исследования явно недотягивал до разумных стандартов качества. В экспериментальной группе были люди с разными диагнозами, в ходе исследования выяснилось, что есть несколько переменных, от которых зависит анализ данных — возраст, масса тела, время года, а также насколько часто пациент мастурбирует.

Анализы крови в психиатрии XIX в. не обнаружили практически ничего, достойного внимания. Но важен сам факт, что в 1850-х гг. путь к знаниям о психопатологии впервые попытались проложить в сфере лабораторных исследований. Поэтому работу Линдси можно считать прототипической для биологической теории психических расстройств.

Биологическая психиатрия самоопределяется как метод поиска, как познавательная стратегия, а не как система утверждений. Необнаружение биологических маркеров не опровергало тезис о биологической природе психических болезней. В данном случае смысл поиска заключается в самом процессе поиска.

Лабораторные исследования того времени, не обогатив теорию психических расстройств фактами, обозначили исторический поворот к психиатрии, которую, пользуясь философским жаргоном, можно назвать эмпирической или позитивистской психиатрией .

Поворот в этом направлении был облегчен совпадением нескольких моментов. Во-первых, созрели эвристически полезные вопросы. Удачно сформулированный вопрос — необходимое условие продуктивного исследования. Биологическая психиатрия появляется тогда, когда достраивается система вопросов, на которые она призвана ответить.

Во-вторых, в распоряжении ученых оказались подходящие инструменты для поиска ответов: микроскоп и методы подсчета клеток крови.

В-третьих, сформировалась потребность в систематическом изложении медицинской психологии. Для профессионального образования нужны учебники, а для написания учебников необходимо систематизировать накопленные знания.

Чем систематичнее упакована информация, тем легче ее передавать другим людям. Опыт передать невозможно, потому что опыт бывает только личным, о нем можно лишь рассказать. Невозможно пересадить в голову ученика интуицию, чутье, «клиническое мышление» или посредством какого-нибудь ритуала передать харизму «врача от Бога». Зато можно упорядочить эмпирические сведения и изложить их в логически непротиворечивом виде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Дмитрий Филиппов - Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века]](/books/1144561/dmitrij-filippov-bespochadnaya-psihiatriya-shokiruyuchi.webp)