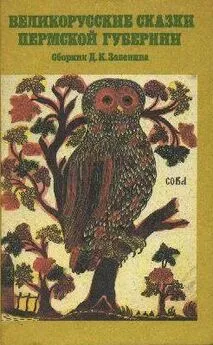

Дмитрий Зеленин - Великорусские сказки Пермской губернии

- Название:Великорусские сказки Пермской губернии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Правда

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-253-00239-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Зеленин - Великорусские сказки Пермской губернии краткое содержание

Сборник «Великорусские сказки Пермской губернии», составленный на основе полевых экспедиций советским этнографом, фольклористом и диалектологом Д. К. Зелениным (1878–1954) — уникальный памятник отечественной культуры, который содержит наиболее ранние точные записи сказок с сюжетами, не уступающими собранию А. Н. Афанасьева. В книгу вошли сказки о животных, волшебные сказки, легендарные, новеллистические, сказки об одураченном чёрте, а также сказки-анекдоты.

Сказки не адаптированы для детей!

Великорусские сказки Пермской губернии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все эти переселенцы весьма легко могли занести сюда и сказки из самых разных местностей России. А не прекращающийся доселе прилив на Урал рабочего и ремесленного люда способствует пополнению и обновлению местного сказочного запаса.

Население Кыштымско-Каслинского округа живет, кроме того, в довольно тесном общении с соседними башкирами, среди которых знание русского языка распространено теперь очень широко: башкиры работают вместе с русскими в рудниках, на заводах, в артелях рыбаков, служат работниками, кучерами, пастухами и т. п.; русские сеют хлеб на башкирских землях и охотно принимают к себе на постой башкир, приезжающих в заводы на базары и ярмарки. В старину же были, конечно, как с той, так и с другой стороны пленники [7] Точнее: просто захваченные, похищенные не на войне, а во время разбойных нападений. Похищенная Иваном-царевичем молодица-лебедка в сказке носит все признаки кочевнического происхождения. Пленные же, бесспорно, были в старину одним из важнейших факторов переноса сказок от одного народа к другому — фактор, пока исследователями сказок не оцененный.

. А среди созерцательных и ленивых башкир сказки и теперь пользуются большею любовью и распространением, нежели даже у русского населения Пермского края [8] ] В башкирских деревнях я в каждой находил лиц, знающих сказки; напротив, в русских селениях сказочники находились далеко не в каждом.

.

Если отмеченные мною выше следы местного влияния в записанных мною сказках резко бросаются в глаза, то и следы чуждых, заносных влияний в них не менее сильны. Мой главный сказочник, Ломтев, сообщил мне, что многие из его сказок выслушаны им «от дальних рассейских», хотя сам Ломтев из пределов Пермской губернии никуда не выходил ни на шаг. В первой же, излюбленной сказке Ломтева мы встречаем дважды совершенно чуждое Пермскому краю выражение под ташки, которое и сам сказочник тут же считает нужным пояснить: «под пазухи, по-нашему». Выражение это заимствовано от уроженца или Воронежской, или какой-либо другой губернии юга России. Герой той же самой сказки Ломтева топит печь соломою, чего на Урале никогда не бывает; и отсюда явствует, что данная сказка заимствована от жителя какой-то дальней губернии. В бытовых сказках других сказочников встречаем черемис, которые в данной местности не живут, корчму, продажу дубника, который в Екатеринбургском уезде не растет, и т. п. Все это случаи, так сказать, механического заимствованья, совсем не то, что упоминание в местных сказках львов, морей и других чуждых данной местности предметов, прочно сросшихся со сказочною традицией.

Об обстановке, при которой местными сказочниками выслушиваются и усваиваются заносные сказки, согласно свидетельствуют сами сказочники. В рудниках, на рыбных ловлях неводом [9] Башкирам одной только Карабольской волости принадлежит сорок местных озер, среди коих много весьма рыбных. Озера эти сдаются в аренду местным русским купцам. Зимою производится в них ловля рыбы неводами, для чего нанимаются многолюдные артели рабочих.

и в лесосеках работают многолюдные артели рабочих, как местных, так и пришлых; зимою им приходится спать в общих зимницах-избушках. Работа зимою кончается рано, с наступлением темноты; долгие зимние вечера и коротаются рабочими за сказками: в большой артели почти всегда найдутся люди, знающие несколько сказок, а прочие слушают и запоминают.

Ремесленники, в частности, «пимокаты» (катанщики валяной обуви) [10] Этим промыслом занимался и мой главный сказочник, Ломтев.

и портные [11] Среди известных мне сказочников, Медведев — портной.

, ходят зимою же по домам своих заказчиков, где и ночуют. Сказки рассказывают они или за работой, или же, чаще, опять-таки в долгие зимние вечера, на сон грядущий. Слушатели — ученики ремесленника, хозяева с домочадцами, а часто и соседи. Ремесленника, который хорошо рассказывает сказки, многие заказчики предпочитают: веселее; вот почему многие пимокаты и портные намеренно стараются запомнить возможно больше сказок, хотя чаще это достигается ими в детстве, когда мальчик ходит с ремесленником в качестве ученика. К этой же категории сказочников нужно причислить и пастухов, которые иногда также ночуют поочередно у всех домохозяев селения; но лето, с его короткими ночами, гораздо меньше благоприятствует сказкам, чем зима.

Портные и пимокаты на Урале большею частью пришлые (главным образом из Вятской и Костромской губерний): они, таким образом, не только переносят местные сказки из одного округа в другой, но также и заносят на Урал чужие сказки.

В старину сказки рассказывались также и в собраниях гостей, на пирушках, в частности — на свадьбах. Теперь этот обычай на Урале уже вывелся, но старые авторы его еще знают. Священник Тихон Успенский из Шадринского уезда в 1859 году писал про свою местность: «Немало удовольствия доставляет собравшейся семье крестьян старик сказочник» [12] Пермский сборник I. Отд. 4, смесь. С. 36.

. О том, что сказки рассказывались также и на свадебных пирушках, явствует из напечатанной ниже сказки, записанной в Екатеринбургском уезде в 1863 году: странников не пустили было ночевать во дворце у царя, где праздновалась свадьба и было очень много народу; тогда странник заявляет: «Скажите хозяину, что я умею сказки сказывать: может, честная компания и послушает моих сказок»; тогда странников пустили, и один из них, действительно, стал рассказывать сказки [13] Один из моих вятских сказочников, г. Краев — профессионал по сказываныо сказок на свадьбах (см. Зеленин Д. К. Вятские сказки. Спб., 1915. С. 82.).

.

Наконец, распространению и переносу (а также отчасти и переделке) сказок много способствует солдатчина и… тюрьмы, что имеет уже не только местное, уральское, но и общерусское значение. В солдатских казармах и в тюрьмах собираются уроженцы и жители разных краев России и, как видно, часто рассказывают друг другу сказки: многие из наших сказок не только выслушаны от солдат, но даже и созданы (или, по крайней мере, переделаны) солдатами. Хотя я и старался избегать сказочников-солдат, так как в их устах сказка легко может быть совсем не местною, но солдат обыкновенно почти всюду называют, на расспросы заезжего человека о сказочниках, в первую голову, — и я их, разумеется, не мог обойти. Савруллин, Черных, Лёзин и Цыплятников — эти четверо из моих сказочников — солдаты. Черных, впрочем, все свои сказки выслушал на своей родине, а не в военной службе, так что для его сказок солдатство значения не имеет. Савруллин также выслушал часть своих сказок от старухи Панихи в с. Метлине, но большая часть его сказок вынесена им с военной службы, из Туркестана. Из напечатанных мною сказок Савруллина в трех сказках героями являются солдаты: «Солдат учит чертей», «Колдун и солдат», «Новая изба и черемисин», а из не напечатанных рассказов Савруллина содержание трех свидетельствует об их солдатском происхождении: «Про солдата», «Фома Данилов» и «Марья пленная в Хиве». У Лёзина обе сказки, «Морока» и «Бесстрашный солдат», имеют своими героями солдат. Записанная мною сказка Цыплятникова «Смех и горе» не оставляет никакого сомнения в том, что она даже и создана в солдатских казармах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Воробьев - Сказки Орловской губернии [Из собрания сказок Иосифа Федоровича Каллиникова]](/books/1099413/andrej-vorobev-skazki-orlovskoj-gubernii-iz-sobr.webp)