Фест - Адольф Гитлер (Том 1)

- Название:Адольф Гитлер (Том 1)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Фест - Адольф Гитлер (Том 1) краткое содержание

Адольф Гитлер (Том 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме Вагнера были ещё властители душ конца XIX столетия, например П. Лагард или Ю. Лангбен, провозгласивший целью устранить политику и традиционных государственных мужей; право на господство в грядущем веке должно быть предоставлено благословенному свыше деятелю, «великому герою искусства», личности «цезаристско-артистического склада».

Конечно, не следует упрощать характер взаимосвязи этих изощрённых идей с образом мыслей венского недоросля. Он усваивал какие-то их фрагменты не из первоисточников, а как бы впитывая непосредственно из духовной атмосферы, преобразуя в соответствии с собственным интеллектуальным уровнем.

«То, что творилось вокруг него, – пишет Фест, – он воспринимал не столько умом, сколько своим настроением, а вследствие чрезвычайно субъективной окраски своего интереса к общественным делам, он принадлежал не столько политическому, сколько политизированному миру» (Разр. моя – П. Р.).

«Многое говорит за то, – читаем далее у Феста, – что политика долгое время была для него в первую очередь средством самооправдания, возможностью переложить вину с себя на мир, объяснить провалы в собственной судьбе несовершенством существующего строя и, наконец, просто найти козла отпущения и весьма характерно, что единственной организацией, в которую он вступил был союз антисемитов».

Как раз «аполитичный» подход к политике открывал великолепную возможность для политизации своих комплексов и эмоциональных состояний. В этом Фест видит и ключ к пониманию истоков гитлеровского антисемитизма: «Но если сегодня уже невозможно однозначно назвать мотив, который бы объяснил все подавляющую природу антиеврейского комплекса молодого Гитлера, все же, в общем и целом можно исходить из того, что речь тут идёт о политизации личной проблематики столь же честолюбивого, сколь и отчаявшегося аутсайдера», «вполне резонно полагать, что его антисемитизм является сфокусированной формой ненависти, бушевавшей до того впотьмах и нашедшей, наконец, свой объект в еврее».

Трактовка Феста, на наш взгляд, более убедительна по сравнению с «психоисторической» интерпретацией американского учёного Р. Биниона. В своей книге «Гитлер и немцы. Психоистория»[41 - См. Binion R, Hitler und die Deutschen: eine Psychohistorie. Stuttgart, 1978.] он использовал новые источники, в частности пациентские книжки матери Гитлера, лечившейся от рака у врача-еврея Э. Блоха, а также свидетельства другого врача – Э. Форстера из военного госпиталя в Пазевальке, где ефрейтор Гитлер проходил курс лечения после отравления газами.

Связывая оба эти источника воедино, американский психоисторик пытается ответить на вопрос о том, что же всё-таки вовлекло в политический водоворот такого отчуждённого и аполитичного субъекта, как Гитлер, и откуда у него столь фанатичный, зоологический антисемитизм? Выстраивается длинный ряд умозаключений, венчает который своего рода «комплекс Блоха». В подсознании Гитлера смерть любимой матери будто бы увязывалась с неудачным лечением врача-еврея. Из запасников подсознания эта мысль всплывает во время галлюцинаций, мучивших Гитлера в Пазевальке. Теперь его личная травма сливается с общенациональной – поражением 1918 г. Если виновником первой был один конкретный еврей, то вина за вторую в воспалённом мозгу Гитлера возлагалась на евреев вообще.

Правда, выводы Биниона нашли у его коллег довольно скептический приём. Во-первых, весьма сомнительна версия насчёт доктора Блоха. Если бы Гитлер считал его практику предосудительной, то вряд ли разрешил бы ему покинуть Германию живым в 1940 г.[42 - Schreiber G. Hitler. Interpretationen 1923—1983. Darmstadt, 1984. S. 324.]. Относительно же показаний доктора Форстера другой американский психоисторик Р. Уэйт резонно замечает, что кажется весьма странным, как тот в многолюдье и сутолоке военного госпиталя мог уделять особое внимание какому-то ничтожному ефрейтору.[43 - См. Waite R. The Psychopatic God Adolf Hitler. N. Y., 1977.]

Фест отвергает легенду, созданную самим Гитлером, что будто бы решение стать политиком было принято в лазарете в Пазевальке как реакция «отчаявшегося, зарывшегося лицом в подушку, но не сломленного патриота на „ноябрьское предательство“. По мнению Феста, „выбор судьбы“ связан хронологически с первым публичным собранием Немецкой рабочей партии в октябре 1919 г., где Гитлер, выступив перед 111 слушателями, почувствовал свой ораторский дар. А между тем до того он подумывал о профессии агента по рекламе. Так что в политической деятельности он, по словам Феста, видит для себя выход из дилеммы прахом пошедших жизненных ожиданий. Следовательно, на политическую стезю его толкнул не столько социальный, сколько сугубо личный мотив, а само политическое пробуждение Гитлера – по сути форма политизации, если понимать под нею перенесение в политическую сферу индивидуальных и социальных аффектов.

У ставшего профессиональным политиком Гитлера обнаруживаются «почти все известные риторические фигуры аполитичного аффекта: ненависть к партиям, к компромиссному характеру „системы“, отсутствию у неё „величия“. Для него политика – „понятие, близкое к понятию судьбы“. Заслуживает внимания и мысль Феста о том, что „в контексте духовной культуры он (Гитлер), несомненно ощущал большую близость к „великому герою искусства“, о котором писал Лангбен, чем, например, к Бисмарку, которым он… восхищался не столько как политиком, сколько как эстетическим феноменом великого человека“. Тем более, что взгляд Бисмарка на политику как искусство возможного, с точки зрения Гитлера был слишком ограниченным. Ведь сам Гитлер в конце концов „поддался соблазну увидеть своего рода закон своей жизни в возможности невозможного“.

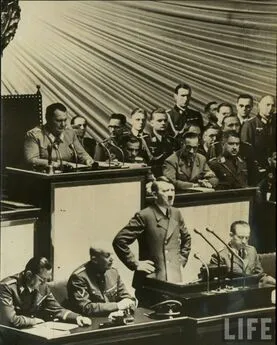

Фест усматривает глубокий смысл в определении фашизма как «эстетизации политики», данном известным философом В. Беньямином. На самом деле, достаточно вспомнить эффектные постановки партийных съездов в Нюрнберге и прочие литургические действа, символическое и политическое значение которых великолепно раскрывает Дж. Моссе в своей книге «Национализация масс»[44 - См. Mosse G. L. The Nationalization of the Masses. N. Y., 1975.], появившейся вскоре после фестовской биографии Гитлера. К этому можно добавить роль архитектуры, о чём из первых рук поведал в своих знаменитых мемуарах лейб-архитектор и министр Гитлера Альберт Шпеер.

Сразу же напрашивается объяснение, обусловленное личностной спецификой Гитлера: «его театральная натура невольно всякий раз прорывалась наружу и толкала его на то, чтобы подчинять политические категории соображениям эффектной постановки. В этой амальгаме эстетических и политических элементов ярко прослеживалось происхождение Гитлера из позднебуржуазной богемы и его долгая принадлежность к ней».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: