Десмонд Моррис - Библия языка телодвижений

- Название:Библия языка телодвижений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- ISBN:9785699384808

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Десмонд Моррис - Библия языка телодвижений краткое содержание

Библия языка телодвижений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так люди жили очень долго, около десяти миллионов лет, включая весь период плиоцена, закончившийся около двух миллионов лет назад. Столь большой отрезок времени необходим для того, чтобы человеческое тело адаптировалось к жизни в воде и заметно изменилось до момента, когда наши предки ушли на открытые равнины, где превратились в охотников. Это превращение далось нам легко лишь потому, что до того мы научились ловить добычу в воде, кроме того, «акватическая фаза» подарила нам тела, лучше приспособленные к захвату больших животных, обитавших на суше. К моменту, когда сбившиеся в стаи охотники выслеживают и убивают огромных равнинных мамонтов, мы вновь возвращаемся к традиционному взгляду на эволюцию человека.

Учёные, не согласные с теорией Харди, говорят, что нет никаких доказательств близости древнего человека к воде, и, более того, «акватическая фаза» была попросту не нужна. Переход из леса на равнину и от собирательства к охоте, добавляют они, вовсе не требует какой-либо специальной адаптации. Сначала древний человек поедал падаль, воровал яйца и убивал мелкую живность, потом он стал нападать на животных покрупнее, пока наконец не сообразил, что стоит объединиться с себе подобными и добыть мамонта. Сторонники теории Харди возражают: поскольку берега водоемов за эти миллионы лет значительно изменились, найти доказательства того, что «акватическая фаза» имела место, сегодня весьма затруднительно. Таким образом, недостаток прямых доказательств не ставит под сомнение саму теорию. При этом существуют доказательства косвенные, и они достаточно убедительны.

Этот спор ведётся по сей день. Невозможно отрицать, что люди любят воду, однако немало времени они проводят и в воздухе, и под землей, что вовсе не означает, что в древности мы прошли через «воздушную» или «подземную» фазы эволюции. Человек — существо крайне изобретательное и любопытное, только и всего. Может быть, наша любовь к воде указывает на стремление исследовать и эту часть окружающего мира? Или же тут кроется нечто большее? Ответить на эти вопросы однозначно не представляется возможным, потому я перечислю основные положения акватической теории, и пусть читатель сам решит, верна ли она. Заодно приведу и ответы противников этой теории — если они есть.

1. Немногие обитающие на суше млекопитающие могут сравниться с человеком в умении нырять. Многие способны плавать «по-собачьи», но почти никто, кроме животных, которые часть жизни проводят в воде, не может двигаться под водой столь же изящно, как мы. Собиратели губок и жемчуга, например, передвигаются в воде очень элегантно.

2. Младенцы умеют плавать уже в возрасте нескольких недель. Даже если бросить младенца в бассейн, он не запаникует. Если держать младенца в воде животом книзу, он не станет сопротивляться, а его ручки и ножки будут совершать рефлекторные движения, толкающие тело вперед. Погружаясь под воду, младенцы задерживают дыхание. Маленькие обезьяны в аналогичных обстоятельствах демонстрируют совсем другие реакции, и их приходится быстро вынимать из воды.

Спустя короткое время младенцы словно забывают, что умели плавать, и в возрасте четырёх месяцев перестают реагировать на воду рефлекторно. В воде они стремятся перевернуться на спину, барахтаются и хватаются за родительские руки. Однако через год-два дети вновь становятся с водной стихией на «ты». К четырём годам ребёнок, быстро научившись плавать, может проплыть немалое расстояние, в том числе — под водой. Воды пугаются только дети, чье общение с морем ограничено неделей-двумя в год. Любой ребёнок, живущий возле моря, может к пяти годам стать отличным пловцом и ныряльщиком, умеющим подбирать небольшие предметы с глубины в 1,5—2 метра. Обычно дети учатся плавать под родительским надзором, однако достижения нашего вида в том, что касается плавания, невозможно объяснить лишь обучаемостью и любопытством.

3. Мы — единственные приматы, утратившие в процессе эволюции шерсть. Утрата шерсти характерна для многих водных млекопитающих (среди них — дельфины, киты, дюгони и ламантины) и околоводных видов (например, бегемоты). Противники теории возражают: ряд водных млекопитающих, в частности бобры, тюлени, сивучи и выдры, шерсть не утратили. С другой стороны, эти последние животные обитают в основном в холодном климате, шерсть нужна им для того, чтобы они не замёрзли, оказавшись на суше. Древние люди жили в жарком климате, для них обтекаемая поверхность тела была важнее, чем сохранение тепла на суше. Волосы, сохранившиеся на голове, скорее всего, защищали человека от лучей солнца.

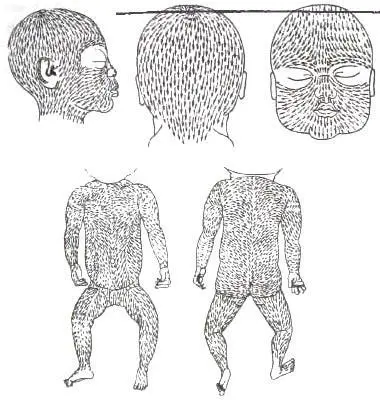

4. Направление роста волос на коже человека отличается от такового у обезьян. У нас волосы растут таким образом, чтобы при продвижении вперед в воде обтекаемость тела была максимальной. Это означает, что ещё до того, как мы утратили шерсть, волосяной покров человека претерпел определённые изменения, адаптировавшись к перемещению тела под водой. Иначе говоря, тело становилось со временем всё более обтекаемым.

Направление роста волос на коже человека, показанное здесь на примере зародыша, отличается от направления роста волос на коже любого другого примата. Этот факт сторонники акватической теории приводят в доказательство своей правоты. (Рисунок по Харди; оригинал — по Вуд-Джонсу.)

5. По своему строению тело человека более обтекаемо, нежели тела других приматов. Если сравнить нас с шимпанзе, окажется, что человеческое тело округлостью линий напоминает корпус гоночной яхты.

6. Ни у одного вида приматов, за исключением людей, нет жировой прослойки под кожей. Наличие подкожного жира характерно для водных млекопитающих, благодаря жировой прослойке они сохраняют тепло в воде. Для водных животных эта прослойка играет ту же роль, что и шерсть для наземных животных. Благодаря подкожному жиру живущие в воде млекопитающие сумели уменьшить теплопотери, сохранив при этом обтекаемость тела.

Возникновение жировой прослойки объясняют и по-другому. Став охотниками, наши предки начали страдать от перегрева. Их телам требовалась система охлаждения, причем такая, чтобы не мучаться от холода в периоды отдыха, особенно по ночам. Эта эволюционная задача была выполнена, когда человек утратил шерсть и приобрел жировую прослойку и потовые железы. Теперь древним охотникам не было жарко, когда они двигались, и не было холодно, когда они не двигались. Подобная система могла сложиться и вне воды. С другой стороны, она могла сформироваться и в воде. Иначе говоря, адаптация тела к водной стихии могла снабдить людей системой температурного контроля, которая позднее очень пригодилась наземным охотникам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: