Елена Подъяпольская - Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог. Выпуск 1.Часть 2.

- Название:Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог. Выпуск 1.Часть 2.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Стройиздат

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-274-00677-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Подъяпольская - Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог. Выпуск 1.Часть 2. краткое содержание

Даются описания всех охраняемых государством, а также предлагаемых к постановке на государственную охрану архитектурных сооружений Московской области. Краткая характеристика каждого памятника с указанием даты сооружения, авторства (если оно известно), архитектурно-художественных особенностей сопровождается фотографией его общего вида и планом.

Для архитекторов и искусствоведов, а также для всех, интересующихся отечественной культурой.

В выпуске: Балашихинский район, Волоколамский район, Воскресенский район, Дмитровский район, Домодедовский район, Город Долгопрудный, Город Дубна.

Выпуск разделен на две части. Часть 2.

Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог. Выпуск 1.Часть 2. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Без существенных изменений планировка и границы города, сложившиеся в конце XVIII —XIX вв., сохранялись до 1930-х гг., пока через Дмитров не прошла трасса канала Москва — Волга, разделившая его на две половины. Изолированным оказалось Заречье, почти исключенное из хозяйственной жизни города. В связи со строительством канала исчезли целые кварталы между Яхромой и ее старым руслом, появились новые районы за восточной границей Дмитрова, возле Борисоглебского монастыря и села Подлипичья, вошедшего в городскую черту. Возникновение в Дмитрове в конце 1920-х и в 1930-х гг. промышленных предприятий и новая водная артерия обусловили тенденции последующего роста городской территории в северном, южном и юго-восточном направлениях, что не потеряло своего знчения и в настоящее время.

До середины XVIII в. в Дмитрове, за исключением собора и монастырских зданий, каменных сооружений не было. Лишь во второй половине столетия, с ростом купеческих капиталов, постепенно перестраиваются в камне приходские церкви, появляются отдельные каменные дома именитых граждан. Поставленные с учетом регулярной застройки кварталов, эти дома до сих пор служат украшением дмитровских улиц. Массовая жилая застройка оставалась преимущественно деревянной. Купеческие особняки XIX в. средней руки, связанные с ампирной традицией, не дают большого разнообразия типов. Часто это дома с мезонином и крайне сдержанной декорацией. Многие из них сохранили старую планировку и элементы убранства интерьера. В Дмитрове много произведений деревянного модерна. Обращают внимание дома № 24 по Рогачевской улице, № 38 по Загорской и ряд других. К сожалению, эти дома быстро исчезают или перестраиваются, утрачивая характерные черты стиля.

Развитие города до 1960-х гг. не затрагивало прочно сложившейся структуры его утопавших в зелени старых кварталов с одноэтажной усадебной застройкой. В результате последующей коренной реконструкции городского центра неподалеку от кремля выросли новые микрорайоны с многоэтажными жилыми домами. Размещение зданий вдоль улиц уступило место современным планировочным приемам. Теперь лишь отдельные уголки Дмитрова удерживают свои прежние черты, среди них улицы Кропоткинская, Пушкинская и некоторые другие. Разнообразные по силуэту их домики с надворными постройками и садом составляют своеобразную, характерную для Дмитрова историческую городскую среду.

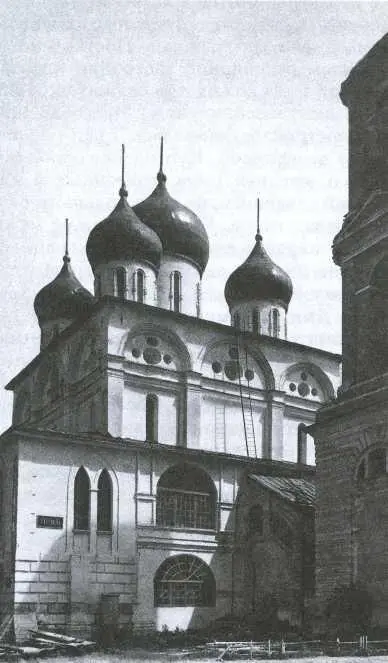

72/1. Успенский собор

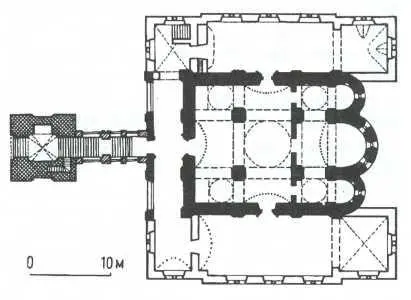

72/2. План собора

72/3. Изразцовый барельеф “Георгий Победоносец”

72. СОБОР УСПЕНСКИЙ в кремле (Историческая пл.) сооружен на средства дмитровского князя Юрия Ивановича между 1509 и 1533 г., по-видимому, на месте собора XIV в. Подвергался частичным переделкам в XVII —XIX вв.

Основу сложной объемной композиции памятника составляет кирпичный пятиглавый четырехстолпный храм крестово-купольного типа на высоком подклете, с белокаменными подвалами. Храм перекрыт коробовыми сводами с пониженными подпружными арками, два нижних яруса — системой пересекающихся коробовых сводов. Алтари, в том числе Георгиевского придела в южной апсиде, отделены каменной преградой. Перспективные порталы снабжены килем, “дыньками”-перехватами и сноповидными капителями. От двухъярусных сводчатых галерей на столбах, изначально окружавших здание с трех сторон, сохранился в основном западный участок. Фрагменты северной галереи с основанием звонницы в ее восточном торце вошли в объем позднейшего придела.

Собор принадлежит к кругу итальянизирующих московских построек первой трети XVI в. Воздействие форм Архангельского собора сказалось в приемах обработки стен филенками, наличии трехчастного антаблемента в основании закомар, заполненных группами окон-люкарн, в подчеркнутой тектоничности крестчатых столбов, из которых западные имеют пьедесталы с развитым цоколем и карнизом. Однако по общей трактовке Успенский собор строже и монументальнее своего прототипа.

К интересным особенностям памятника относится граненая снаружи форма апсид. В систему наружного декора введены три монументальные изразцовые композиции. Справа от южного портала находится круглый барельеф диаметром около 3 м с изображением Георгия Победоносца. Два “Распятия” вставлены в тимпаны средних закомар боковых фасадов. Изразцы выполнены в прозрачной глазури, преимущественно в легких желтых охряных тонах. Обычно эти уникальные произведения древнерусской пластики датируются первой половиной XVI в.

Позакомарное покрытие собора заменено в 1790 г. четырехскатной железной кровлей, кирпичные барабаны — деревянными. Западная лестница на ползучих арках относится ко второй половине XVII в. Место ее нижнего рундука занимает трехъярусная колокольня стиля классицизма, строившаяся с 1793 по 1796 г. по проекту и под наблюдением М.Я.Агафонова. Верх колокольни, надстроенный в 1820 г. по проекту А.Ф.Элькинского, в 1960-х гг. реставрирован Е.Р.Куницкой. Собор фланкируют два идентичных придела с элементами ложной готики в архитектуре, занявшие места древних галерей. Северный из них заложен в 1823 г. по проекту Ф.М.Шестакова, проект южного был разработан Д.Ф.Борисовым в 1841 г. До 1960- х гг. приделы венчали четыре массивных, исполненных в дереве купольных барабана, закреплявшие углы общей пирамидальной композиции.

В соборе находится золоченый резной иконостас в пять ярусов конца XVII в. с иконами XV —XIX вв. На стенах и сводах частично сохранилась декоративная и сюжетная роспись конца XVIII в. с позднейшими поновлениями. Прекрасным образцом резьбы XVII в. служит шатровое “епископское место”, перевезенное в Дмитров в 1792 г. из Крутицкого архиерейского дома. Внутри оно покрыто декоративной росписью, относящейся к первой половине XVIII в.

Аренкова Ю.И. О происхождении изразцовых рельефов Успенского собора в г. Дмитрове // СА. - 1967. № 2.

Воронин И. и Ильин М. Древнее Подмосковье. — М., 1947. — С. 36.

Воронец М. и Воронов В. Изразцовые Распятия Успенского собора в Дмитрове // Сборник статей в честь графини И. С.Уваровой. — М., 1916.

Дьяконов М.В. К биографическому словарю московских зодчих XVIII — XIX вв.// РГ. —М., 1976. — (Вып. 1). — С. 285;

То же. —1981. - Вып. 4. - С. 177; То же. - 1982. - Вып. 5. — С. 212.

Ильин М.А. Успенский собор в Дмитрове // Материалы по истории русского искусства. — М., 1928. - Вып. 1.

Ильин, с. 249 — 250.

Некрасов, с. 118—125.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: