Елена Подъяпольская - Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог. Выпуск 1.Часть 1.

- Название:Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог. Выпуск 1.Часть 1.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Стройиздат

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-274-00677-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Подъяпольская - Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог. Выпуск 1.Часть 1. краткое содержание

Даются описания всех охраняемых государством, а также предлагаемых к постановке на государственную охрану архитектурных сооружений Московской области. Краткая характеристика каждого памятника с указанием даты сооружения, авторства (если оно известно), архитектурно-художественных особенностей сопровождается фотографией его общего вида и планом.

Для архитекторов и искусствоведов, а также для всех, интересующихся отечественной культурой.

В выпуске: Балашихинский район, Волоколамский район, Воскресенский район, Дмитровский район, Домодедовский район, Город Долгопрудный, Город Дубна.

Выпуск разделен на две части. Часть 1.

Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог. Выпуск 1.Часть 1. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большой липовый и сосновый, так называемый “верхний” парк, сочетающий принцип регулярной и живописной планировки, разбит во второй половине XVIII — начале XIX в., до 1812 г. Ближайшая к дому регулярная часть его восходит к 1760-м гг. Здесь находился партер со статуями и вазами, в центре помещался фонтан “Три грации”. От этого сада, связанного с искусством барокко, перед парковым фасадом дома до сих пор сохраняется несколько заглубленная в землю площадка — буленгрин — с полукруглой каменной лестницей. В цоколе лестницы устроены гроты, парапеты украшены круглой скульптурой. Уцелел насыпной холм “катальной горки”, композиционно связанный со звездчатой системой аллей обширного пейзажного парка. Зеленые насаждения в последнем пострадали от вырубки, планировка искажена. “Нижний” парк, находившийся на береговом склоне Пехорки, утрачен.

Ильин, с. 56 — 98.

Каждан Т.П. Новые данные о В.И.Баженове // Неизвестные и предполагаемые постройки В.И.Баженова. — М., 1951. — С. 198 — 221. МЕВ. 1869. № 43. - С. 7-8.

Некрасов А.И. Забытая подмосковная “Пехра- Яковлевское”. — М., 1925.

Опочинин Е. Новые сведения о Пехре- Яковлевском // Сборник ОИРУ. — М., 1928. Вып.1.

ПАМО, 1, с. 12.

Памятники ...., с. 70.

Тихомиров, с. 234 — 237, 344.

Холмогоровы, 8, с. 137.

ГИМ ОПИ, ф. 14 (Голицыных), д. 2298, 2299. 1758-1810 гг.

РГАДА, ф. 1355, on. 1, д. 775, л. 58.

РГБ ОР, ф. 177, к. 1, ед. хр. 14.

ЦИАМ, ф. 454, on. 4, д. 17, л. 162-162 об.

От Москвы с Курского вокзала до станции Железнодорожная Горьковского направления —23 км, далее автобусом до остановки Саввино — 5 км

3/1. Преображенская церковь

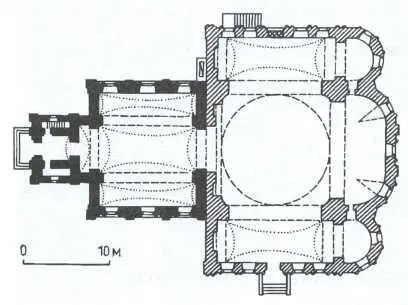

3. ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, второй половины XIX — начала XX в., строилась из кирпича вместо деревянной на средства прихожан. Здание с осевой трехчастной схемой, заложенное в 1870 г. по проекту А.Ветлицкого, было завершено в 1885 г. В 1894 г. согласно разработкам А.В.Яковлева возведена новая колокольня. Собственно храм перестроен с увеличением габаритов по проекту Н.Потапова в 1905 г. В результате архитектура постройки приобрела двойственный характер. Черты неоампира, определившие композицию и пространственную структуру памятника, сочетаются в нем с декоративными мотивами ложнорусского стиля. Обширный бесстолпный храм завершен массивной световой ротондой, опирающейся на угловые пилоны и подпружные арки. К двусветному центральному помещению с боковых сторон примыкают увенчанные фронтонами равновеликие пониженные приделы, перекрытые парусными сводами. Как дань традиции и прием, объединяющий разновременные части постройки, оконные наличники имеют очелья с килевидным верхом. Небольшая трапезная соединяет храм с колокольней из трех квадратных ярусов. Нарядное кирпичное узорочье, покрывающее стены колокольни, достигает предельной насыщенности в верхнем ярусе звона.

3/2. План церкви

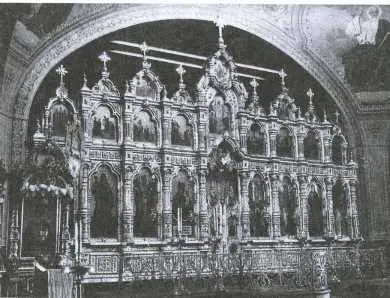

3/3. Иконостас Преображенской церкви

Удачно организовано целостное, залитое светом пространство храма. Три полихромных фаянсовых иконостаса с иконами — двухъярусный главный и одноярусные в приделах — исполнены на фабрике М.С.Кузнецова в 1906— 1909 гг. Их рельефная орнаментика с элементами неорусского стиля имитирует деревянную резьбу. Привлекательно сочетание нежных, преимущественно холодных тонов с позолотой. Утварь, паникадила, ажурные решетки солеи, так же как масляная сюжетная и орнаментальная живопись в храме, — начала 1900-х гг. Иконы в церкви XVIII —XIX вв., среди них Боголюбской Богоматери, написанная Н.И.Боголюбовским в 1770 г. Два деревянных иконостаса в трапезной — конца 1880-х гг. — связаны с традицией классицизма. Полы из метлахской плитки новые.

МЦВ. 1906. № 8. - С. 98; То же. 1909. № 11. - С. 239.

Архив ИИМК, ф. P-III, № 3358. Метрика, 1887 г.

Клировая ведомость Преображенской церкви, 1903 г. (хранится в церкви).

РГИА, ф. 799, on. 33, д. 898, л. 30-30 об. 1910 г.

ЦИАМ, ф. 203, on. 444, д. 25. 1867-1869 гг.; on. 452, д. 9. 1882 г.; on. 457, д. 12. 1886- 1887 гг.; on. 474, д. 4. 1903-1904 гг.; ф. 54, on. 181, д. 1421, л. 72, 84 - 87. 1893 г.

От Москвы с Курского вокзала до платформы Салтыковская Горьковского направления — 18 км, далее автобусом на Балашиху до остановки Вишняковский поворот — 2 км. Горьковское, Разинское шоссе

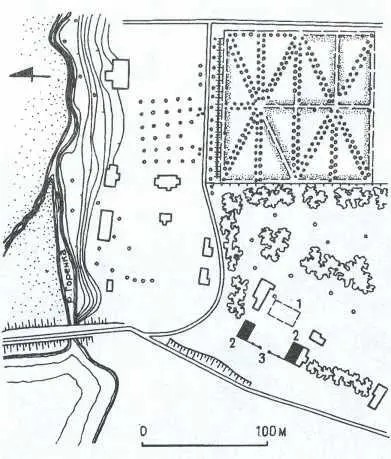

4/1. Усадьба Чижово. Генплан 1 — место усадебного дома; 2 — флигели; 3 — ограда парадного двора

4. УСАДЬБА ЧИЖОВО, XVIII- XIX вв., исторически и территориально связана с усадьбой Горенки (вып. 1, № 1). Как сельцо с двором вотчинника она известна с начала XVII в. В первой половине столетия принадлежала кн.Пронским, с 1659 по 1724 г. — кн. Черкасским. В 1704 г. здесь находились дворы боярский, конюшенный и скотный, а также двор садовника, что указывало на существование сада. В 1724 г. усадьба с принадлежавшей ей деревней Горенки куплена владельцем соседней дачи кн. А.Г.Долгоруковым, после чего Чижово надолго вошло в состав обширного горенского имения. В 1730 г. вместе с ним конфискованное, оно было передано Дворцовому ведомству, затем возвращено наследникам Долгорукова. От них в 1747 г. продано гр. А.Г.Разумовскому, в роду которого находилось до 1827 г., когда эту часть горенского имения приобрел кн. Н.Б.Юсупов. Последними владельцами Чижова с 1843 г. были купцы Вишняковы, устроившие в усадьбе ткацкую фабрику, которая функционировала почти до революции.

Уединенная усадьба, расположенная в 1,5 км от Горенок на правом берегу одноименной речки, у Нижнего пруда, устроена вновь в 1829—1830 гг. С Владимирским трактом и окрестностями ее связали новые благоустроенные дороги с мостами и древесной обсадкой. По проекту В.Г.Дрегалова его помощником Л.Рабутовским у Чижова сада создан небольшой жилой комплекс из трех одноэтажных построек: деревянного дома в шесть комнат, с бельведером, и двух одинаковых кирпичных флигелей по три комнаты в каждом. Флигели завершались башнями наподобие голубятен, на одной из них помещались часы. Двор с солнечными часами и обелисками при въезде замыкал решетчатый забор в кирпичных столбах. Службы ограничивались погребом и флигелем с кучерской избой. Участок возле дома был засажен деревьями и кустарниками разных пород, старый Чижовский сад по заказу Юсупова переделан “на английский манер”.

Усадьба сохранилась фрагментарно. С утратой дома и обелисков симметричная замкнутая композиция ее центрального ядра оказалась разрушенной. Жилые флигели капитально перестроены на рубеже XIX — XX вв., утратив при этом черты стиля. Их соединяет чугунная ограда простого рисунка, поставленная в 1829 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: