Александр Можаев - Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города

- Название:Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-174162-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Можаев - Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города краткое содержание

Историк архитектуры Александр Можаев в своей книге рассказывает, каким был Китай-город прежде, чем пережил все многочисленные перестройки и перепланировки. Первая часть его исследования посвящена общей картине Китайгородского ансамбля и развитию гражданской архитектуры столицы. Во второй части читатели смогут детальнее изучить сохранившиеся и давно утраченные здания, опираясь на архивные материалы. Многие из них публикуются впервые.

Древняя Москва была очень сложна, однако пребывала в ладу с собой, пока следовала естественной логике развития отдельных улиц и домовладений, а не железной воле придуманных генпланов. Эта книга – попытка сложить вместе осколки разбитого шедевра, представить себе градостроительную и житейскую ситуацию, в которой возникали и существовали рассматриваемые объекты. 14 по возможности рассмотреть личности их великолепных строителей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Проезды башен на восточной стороне крепости были Г-образными, что должно было существенно затруднять штурм ворот. Этого приема еще нет в Кремле, но он будет использован при строительстве стен Белого города в конце XVI столетия. Причем в Белом городе «осевые» арки проездов находились на внутренней стороне, то есть подъезжавший к городу путешественник видел в конце дороги глухую стену башни. В Китае так отчего-то были устроены лишь Варварские ворота, а Никольские, Ильинские и Косьмодемьянские смотрели наружу проездом, коленом к городу. При башнях находились мосты через глубокий ров, проезды запирались решетками (в описи 1645 года сказано: «гнездо, где живет опускная решетка»).

Бывшие Троицкие ворота Китай-города, стоявшие на оси Черкасского переулка и Рождественки. После реставрации 1920-х

Двое ворот – северные Воскресенские (Неглименские, Иверские) и симметричные им южные Спасские водяные – вели к Торгу, к главной ярмарке России, и были необычно широкими, двухпролетными. Через Воскресенские в Китай-город входили иноземные посольства, поэтому в годы активного украшения Москвы архитектурными атрибутами столичности двумя шатрами оказались отмечены именно они. Южные Водяные ворота были в большей степени хозяйственными, потому возле них находились Таможня и Мытный двор, где проверялся товар и взималась пошлина.

Возле юго-восточного угла крепости находились позабытые позже Косьмодемьянские ворота. В XVI веке сквозь них выходила к реке Великая улица, но уже к началу XVII ворота замуровали, улица превратилась в Зачатскую, а после – в относительно скромный Мокринский переулок. Зато на линиях других переулков появились арки проломных ворот, устроенных прямо в стене, такие же дополнительные арки появились у Варварских, Ильинских и Владимирских башен. Стена вообще очень быстро обросла городом – в мирные годы к ней пристраивались дома, лавки (в XIX веке они полностью скрывали внешнюю часть стены по Москворецкой набережной и внутреннюю вдоль Старой и Новой площади), приспосабливались для бытовой пользы глубокие ниши пушечного боя. Опись 1645 года, например, сообщает о том, что эти ниши у Печатного двора были заделаны и в них располагались печи, «где коптят руду к чернильному делу» и «куют кузнецы, и варят олифу и шелк», а также здесь живут печатнодворские сторожа.

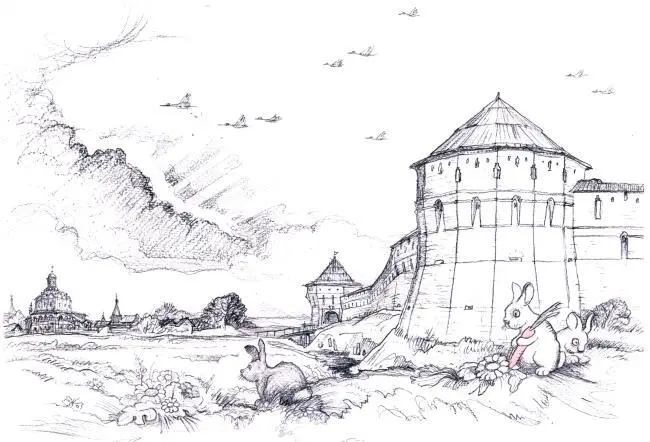

Местность у Варварских ворот Китай-города в середине XVII столетия.

Слева – церковь Всех Святых на Кулишках. Рисунок автора

И еще Китайгородская крепость имела ряд полубашен без задней стены. В прямоугольной Троицкой полубашне (у церкви Троицы в Полях) в XVII веке даже существовали ворота с решеткой, но неизвестно, были ли они изначальными. Единственная уцелевшая круглая полубашня стоит у нынешнего Третьяковского проезда [33] К ней не так давно привязалось название Птичьей, что совершенно неправильно. Недолгое время Птичьей называли соседнюю с запада башню, в 1920-е занимаемую Музеем птицеводства, а в старинных описях все непроездные башни крепости фигурируют как безымянные глухие.

. Ее нижний, ныне засыпанный, уровень имеет сводчатое помещение, а верхняя часть, в которой в случае штурма должны были находиться стрелки, фактически оказывается каменной ширмой, что выглядит не очень практично. На самом деле задник, вероятно, существовал, но был деревянным – такая экономная система нередко встречается в крепостях Европы на протяженных участках стен, где в случае осады не требовалось постоянного пребывания гарнизона в каждой башне.

Интерьер башни Владимирских ворот

Доводилось слышать и более романтическое обоснование устройства полубашен. В пору феодальных войн в Европе города нередко охраняли наемники, которым во время осады снаружи могли выкрикнуть более интересную сумму гонорара. Городу было спокойнее держать своих защитников на прицеле, при случае «выворачивая» линию фронта в обратную сторону. Мы не ручаемся за достоверность этой версии, но занятно, что в единственный раз, когда Китайгородская крепость была в деле, на ее стенах стояли враги города.

В 1611 году москвичам пришлось проверить крепость на прочность, не обороняясь от врага, а выбивая его из оккупированной столицы. Когда в Москве поднялось восстание, поляки оказались заблокированы в стенах Кремля и Китай-города. Русские ополченцы многократно приступали к штурму, на Лубянке стояла батарея Трубецкого, а на Пушечном дворе – Пожарского, они периодически обстреливали Никольские и Троицкие ворота Китай-города. Поляки делали безуспешные вылазки: «с великою потерей для несчастных осажденных русские втоптали их в Китай-город». Русские пытались рыть подкопы от батареи Пожарского (то есть со стороны Рождественки): «Осажденные, заметив это, хоть от голода они с трудом ходили, но как люди храбрые, перебрались за стену, кто был посильнее, ворвались в подкоп, перебили в нем кого нашли» [34] Дневник событий, относящихся к Смутному времени (1603–1613 гг.), известный под именем Истории ложного Димитрия // Русская историческая библиотека. Т. 1. СПб., 1872. С. 350.

.

Граненая башня после реставрации и незадолго до сноса, конец 1920-х

Яркое свидетельство сохранилось в воспоминаниях польского ротмистра Николая Мархоцкого, чей отряд удерживал Ильинские ворота: «Москвитяне этой ночью не бездействовали. Задумав нанести удар и выбить нас из стен, они все приготовили и за три часа до рассвета тихо двинулись под стены Китай-города. Мои ворота были хорошо укреплены, по всем окнам я расставил бдительных сторожей, один из которых заметил москвитян, когда те сновали по соседству со мной у стоянки пана Струся <���Никольские ворота>. Подумав, что это собаки, целые своры которых бродили на пепелище, он сказал: „Не пойму, собаки ли это или москали?“ Потом, увидев людей, закричал: „Это Москва! Тревога!“ Как только на моих воротах ударили в колокол, москвитяне, до этого двигавшиеся бесшумно, с криком полезли на лестницы…» [35] Вариант перевода, составленный из текста полного издания ( Мархоцкий Н. История московской войны. М., 2000) и фрагмента из сборника «Иностранцы о древней Москве».

Одна из многих сводчатых камер в основании стены, сохраняющаяся под асфальтом Новой площади, 2017 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: