Игорь Рязанцев - Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века

- Название:Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-589826-491-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Рязанцев - Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века краткое содержание

Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очертив границы эпох и регионов, достижения которых притягательны для русского ваяния и зодчества второй половины XVIII века, разберемся в том, что именно наследуется.

Есть два основных типа наследуемого опыта: сведения, содержащиеся в текстовых материалах, и образы, воплощенные в произведениях. Скульптура осваивает и то, и другое. Тексты дают сюжет, описание персонажей, а произведения – зрительное представление о них, особенности трактовки и т. д. Архитектура, как правило, обращается к самим памятникам зодчества, порой к их изображениям и довольно редко вдохновляется текстами. Произведение, реально существующее в натуре, – главный источник наследуемого опыта. Оно дает основную массу информации всех родов и уровней от идейно-образной основы до конкретных приемов творческой практики. Изображение памятника зодчества неизмеримо беднее, а текст несет главным образом сведения о пропорциональных отношениях. Лишь изредка, как это бывало у Баженова, древний текст становится средством своеобразного олицетворения современной архитектуры с помощью чисто словесных общезначимых образов. Баженов говорит на торжестве заложения своего Кремлевского дворца: «Ликуйствуй, Кремль! В сей день полагается первый камень нового Ефесского храма…» [56] Цит. по: Снегирев В. Указ. соч. С. 183.

Баженовское олицетворение многозначно: дворец уподобляется одному из «чудес света» и по своей общественной сути, и по значению для страны, и по грядущей достопамятности, и по огромности, и по применению ионического ордера. Происходит как бы «нагнетание» содержательности, что в известной мере выдвигает архитектуру в ряд явлений социально-философского плана.

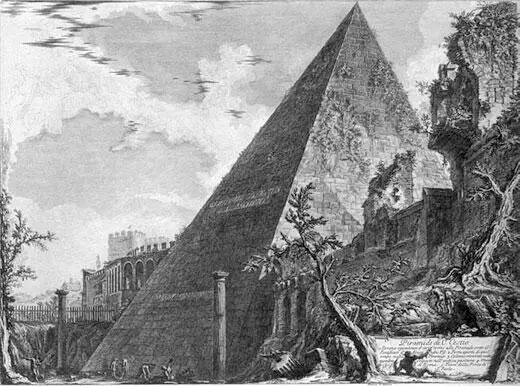

Дж.-Б. Пиранези. Пирамида Гая Цестия. 1756. Офорт, резец. I состояние

Текстовой материал наследия составляют мифология, литература, история, «священная история» и аллегория. Как показывает анализ наиболее известных скульптурных произведений и рисунков ваятелей и зодчих (взят 281 пример), популярность этих разновидностей наследия не одинакова. Преобладание античной мифологии абсолютно (почти 40 % сюжетов и образов). Значительную долю (около 25 %) составляет отечественная история. Почти одинаково представлены (приблизительно 15 и 14 %) «священная история» и аллегория. Как ни странно, мало используется древняя история – около 6 %. Минимум падает на литературу Нового времени – 1,5 %. Эта статистика несколько непривычна и даже «кощунственна», однако дает некоторое представление о составе наследуемого опыта.

Четкое членение весьма полезно для анализа. Однако в действительности эти части наследия далеко не всегда столь ясно дифференцированы. Прежде всего, говоря о мифологии, мы имеем в виду мифы, запечатленные литературой, реже греческой, чаще римской. Это слияние мифа и литературы тем естественней, чем больше он утрачивает свою мировоззренческую суть, чем больше в нем берет верх фабульное начало. Различие между историей и литературой теоретически закреплено еще Аристотелем: историк «говорит о том, что было», поэт «о том, что могло бы быть» [57] Аристотель. Соч. В 4-х т. М., 1983. Т. 4. С. 655.

.

Но на практике даже соблюдение этого принципа не снимает определенного внутреннего родства античной истории и литературы. Дело в том, что история и в XVIII веке еще выступает в своей ранней внесоциальной ипостаси как история деяний людей. Причем просветительство особенно внимательно изучает своеобразные черты исторической личности [58] См.: Фридлендер Г.М. История и историзм в век Просвещения // XVIII век. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало XIX века. Л., 1981. С. 73.

. В итоге это означает, что рассматривается борьба намерений человека с судьбой, роком; кипение человеческих страстей; противостояние разума и невежества, долга и своеволия, самоотверженности и корысти, добра и зла. Вполне сопоставимый комплекс проблем (конечно, со своими особенностями) встречается в литературе. Кстати, не только там, но и в мифологии, и в «священной истории». Словом, налицо явная «литературизация» мифологии и истории.

Одновременно ощутима и другая тенденция: история приравнивает по достоверности факты действительности и свидетельства преданий. Таких примеров множество: Плутарх повествует и о легендарном Ромуле, и о Юлии Цезаре, Иосиф Флавий рассматривает Моисея как реально существовавшее лицо. Подобный подход во многом характерен для западноевропейской и русской историографии даже во второй половине XVIII века. Приведем лишь один пример: работа аббата Куайе «Торгующее дворянство» 1756 года. Это полемика с маркизом де Ляссе, переведенная на немецкий язык и прокомментированная юристом и экономистом Юсти и переведенная на русский Д.И. Фонвизиным. Здесь участвуют четыре автора из трех стран, и поэтому пример особенно показателен. Для нас важно, что в статье содержится опыт демографической статистики, основывающийся на… Ветхом Завете! Сказано буквально следующее: «По преданию Моисееву свет начало свое имеет от одного брака и умножался каждые двадцать лет, т. е. в такое время, в которое все люди умножать свой род способны. Через сие положение в конце второго века было уже на земле 512 человек» [59] Цит. по: Фонвизин ДМ. Указ. соч. С. 144, 670.

. Так, история в «век Просвещения» все еще не может расстаться с мифом и со «священной историей». При этом парадоксальность ситуации усугубляется существованием уже с 1690-х годов целого направления в историографии, принципиально подвергающего сомнению предания (в том числе христианские), разграничивающего факты и вымысел. Речь идет об «исторической критике», ведущими представителями которой являются П. Бейль и Вольтер [60] См.: Фридлендер Г.М. Указ. соч. С. 68–69.

.

В свою очередь «священная история» – Ветхий и Новый Завет – переживает встречный процесс. Она «историзируется». От Средневековья к Ренессансу и далее к XVII, а затем XVIII веку (у нас от Средневековья – к Новому времени) меняется отношение к «священной истории». Если в ранние эпохи в ней ищут и находят основу для чисто сакральных, внежизненных художественных ситуаций, таких, как «Христос во славе», то позже все более часто изображают конкретные события и эпизоды, изложенные в «священной истории». Причем акцент в этом словосочетании все заметнее переносится с определения «священная» на понятие «история».

Таким образом, основные компоненты наследия взаимно тяготеют. Мифология и история «литературизируются», история благоволит мифу, «священная история» стремится подчеркнуть свою принадлежность к истории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: