Игорь Рязанцев - Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века

- Название:Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-589826-491-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Рязанцев - Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века краткое содержание

Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В области художественно-практических навыков пролегают достаточно известные связи Ф.Г. Гордеева и Ф.Ф. Щедрина с французской мемориальной и станковой пластикой. В том же плане сопоставим тип скульптурного портрета у Шубина и у его французских и английских коллег: Ж.-А. Гудона, О. Пажу, Д. Нол-лекенса. Они представляют свои модели зрителю вроде бы по-домашнему (en deshabille), но сочетают это с чертами парадности (завитым париком, пышной драпировкой или регалиями).

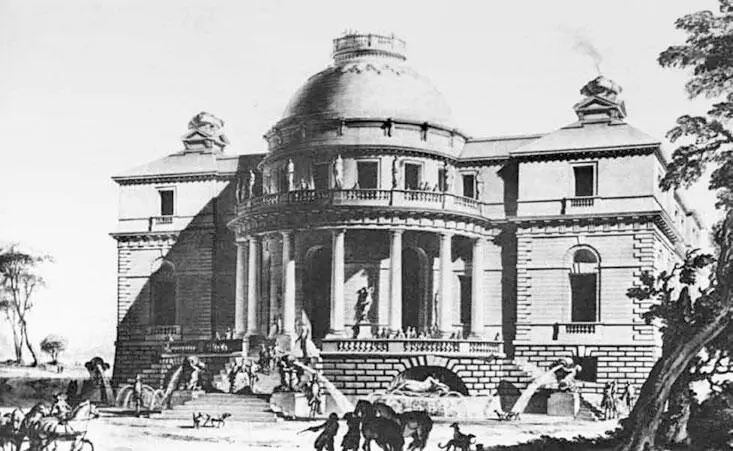

Ш. де Вайи. Павильон наук и искусств для Екатерины II Проект. 1773

Прихотливая и вместе с тем закономерная судьба архитектурных идей хорошо видна на двух примерах. Первый из них связан с Дж. Б. Пиранези. На его листах мы встречаем круглый храм в Тиволи и интерьер Пантеона. Но сверх того и фантазию на их темы. В центре невероятно обширного и высокого круглого купольного зала (типа Пантеона) Пиранези ставит изящную кольцевую колоннаду, своего рода ротондальный храм, лишенный целлы и перекрытия [50] См.: Торопов С.А. Джованни Баттиста Пиранези. Избранные офорты. М., 1939. Ил. 5, 22, 48.

. На основе двух композиционных идей рождается третья, небывалая и не осуществимая в натуре с тем грандиозным размахом, с которым задумана. Однако она столь впечатляюща, что продолжает волновать воображение зодчих, в частности в России. Знаменитый круглый вестибюль с парадной лестницей в модели Кремлевского дворца Баженова уже не раз сопоставлялся с творениями Пиранези. Думается, что из того же принципа свободно стоящей кольцевой колоннады в ротондальном купольном интерьере исходит и М.Ф. Казаков в первоначальном проекте главного зала Московского Сената.

Второй пример – это тоже проект зодчего XVIII века, тоже связан с прошлым, тоже дает о себе знать в сооружениях младших современников его автора. Речь идет о подаренном в 1773 году Екатерине II проекте «Павильона наук и искусств», исполненном Шарлем де Вайи – парижским наставником В.И. Баженова и И.Е. Старова. Примечательно, что уроки де Вайи мало заметны в творчестве его подопечных. В то же время его замок Монмюзар (1764-1769) близ Дижона и проект «Павильона наук и искусств» [51] См.: Шарль де Вайи и русские архитекторы. Париж, [1979]. Ил. II, III.

, заставляющие вспомнить о Палладио, содержат некоторые композиционные идеи, повлиявшие на Казакова и Кваренги, никогда лично не соприкасавшихся с де Вайи. Казаков мог знать о работах французского зодчего от Баженова, а Кваренги почти наверняка был знаком с проектом, присланным Екатерине П. И Казаков, и Кваренги пленились полукруглыми дорическими колоннадами де Вайи. Это заметно в решении дворового фасада ротонды Сената Казакова и в колоннаде центра шереметевского Странноприимного дома, пристроенной Кваренги.

И первый пример – с Пиранези, и второй – с де Вайи показывают, как мастера, вдохновленные античной и ренессансной классикой, в свою очередь, генерируют творческие импульсы у более молодых коллег.

От генетически тесно связанных между собой античного, ренессансного и западноевропейского опыта XVII–XVIII веков несколько обособлен раздел средневекового наследия: древнерусского и западноевропейского.

Освоение отечественного Средневековья в количественном отношении не столь значительно. Гораздо важнее само обращение к нему русского зодчества и ваяния второй половины XVIII века, восприятие его как полноправной части мирового художественного опыта. Именно это позволяет завершить формирование самобытной русской национальной школы.

Древнерусское искусство, взятое в главных своих чертах и памятниках как совокупное наследие, предстает источником некоторых принципиальных исходных этических и эстетических позиций. Они осваиваются во второй половине XVIII века именно в недифференцированном виде. К числу важнейших наследуемых свойств относятся утверждающая направленность, прокламирование высоких идеалов. Не менее существенно постоянное сознание (выраженное даже в произведениях камерных форм) значимости художественной деятельности, стремление к ее общественной полезности. Традиционна приверженность к обобщению, типизации, сохраняющая силу в портрете и в жилом доме, казалось бы, «предрасположенных» к сугубой конкретности. Для содержания остается характерным тяготение к охвату всего спектра человеческих проявлений – от вселенских до камерно-лирических. Подобно древнерусскому, искусство второй половины XVIII века, воплощая содержание, не склонно к крайностям: физиологичность показа страдания, любованию уродством, эпатажу, унижающей насмешке, слащавости, эротике и безудержной пышности. Иными словами, сохраняется и продолжает цениться обостренное чувство меры.

Когда речь заходит о восприятии конкретных приемов и форм, наследие дифференцируется, мастера обращаются к локальным явлениям древнерусского искусства. Например, Баженов в своем «Слове…» на церемонии закладки Кремлевского дворца явно отдает предпочтение архитектуре конца XVII века, ценя, скажем, колокольню Новодевичьего монастыря выше, чем Ивановскую в Кремле [52] См.: Снегирев В. Архитектор В.И. Баженов. Очерк жизни и творчества. М., 1937. С. 184.

. Объективное свидетельство памятников московской ветви псевдоготики – работы Баженова, Казакова и их коллег – несколько расширяет указанные временные границы: внимание зодчих привлекает не только конец XVII века, но и, пожалуй, почти вся его вторая половина. В претворенном виде используются характерные для тех лет живописная компоновка генплана, многообъемная композиция, красно-белая гамма, узорность стены (причем не только цветовая, но и пластическая), отдельные детали.

В отличие от архитекторов, скульпторов больше интересует не древнерусское искусство, а изобразительный фольклор. Он в XVIII веке теснейшим образом связан с древнерусской художественной культурой, сохраняя многие важнейшие черты Средневековья в эпоху Нового времени. Вместе с тем он обладает и своими чисто фольклорными отличиями от «ученого» искусства Древней Руси. Иначе говоря, это наследие тоже содержит средневековые принципы, но они поняты и поданы фольклорно. Конкретно же речь идет о так называемой народной деревянной скульптуре (в том числе об одной из ветвей пластики культового назначения) и о миниатюрной плоскорельефной или ажурной резьбе по кости и твердым породам дерева. Их опыт осваивается гораздо менее широко, чем другие разновидности наследия. К нему обращается Ф.И. Шубин в своих барельефных фантастических портретах древних русских князей для Чесменского дворца, в скульптурах интерьера Троицкого собора Александро-Невской лавры, в барельефе на фасаде того же здания («Явление Бога Моисею в купине несгораемой»). Своеобразно понятая фольклорность ощутима в трактовке черт лица и позе аллегорической фигуры «Военного гения» работы Ф.Г. Гордеева (ГМГС).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: