Игорь Рязанцев - Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века

- Название:Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-589826-491-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Рязанцев - Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века краткое содержание

Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

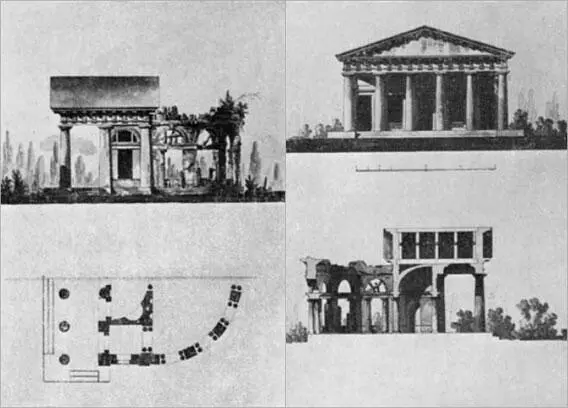

Н.А. Львов. «Птичник» для парка А.А. Безбородко в Москве Проект. 1797–1799. НИМ РАХ

Не будем упрекать наших ваятелей и зодчих в том, что они не различают греческого и римского в искусстве античности. Во второй половине XVIII века это оказалось возможным сделать по-настоящему лишь в литературоведении, где Лессинг в 1754 году противопоставляет трактовку образа Геракла у Еврипида и Сенеки [43] См.: Ридель Ф. Лессинг и античность в свете нашего времени // Лессинг и современность. М, 1981. С. 181.

. Даже Винкельман, теоретически выделяя «искусство греков», не замечает, что «Аполлон Бельведерский» – это римская копия. Прославленный Джованни Баттиста Пиранези – офортист, археолог, мастер архитектурных фантазий, знаток и портретист памятников античного Рима – также не избегает ошибок в определении римского и греческого. Например, он считает статуи Диоскуров (II в. н. э., эпоха Адриана), находящиеся тогда на Кви-ринальском холме, работами Праксителя и Фидия. Он полагает, что это изображения «Александра, укрощающего Буцефала». Так сказано в пояснениях Пиранези к листу «Пьяцца ди Монте Кавалло» (1750) [44] См.: Лаврова О.И. Избранные офорты Джованни Баттиста Пиранези. 1720-1778. М, 1972. С. 27.

. Это заблуждение особенно показательно, ибо он склонен превозносить не греческое, а римское зодчество, в частности в своей более поздней полемике с поклонником Греции архитектором Жаном Давидом Леруа, автором книги «Руины наиболее интересных памятников Греции» (Париж, 1758) [45] См.: Там же. С. 17–18.

.

Для русских мастеров, может быть, и наивная, но глубокая убежденность в непосредственной причастности к шедеврам «греков» была источником гордой самостоятельности, символом способности отечественного искусства осваивать величайшие эстетические ценности в неадаптированном последующими эпохами виде.

Пожалуй, не менее притягательным и вдохновляющим, чем античность, был Высокий Ренессанс. В.И. Баженов особо подчеркивает: «…Михель Анжела, Палладия… особливо сих двух великих мужей… я почти более всех авторов почитаю…» [46] Цит. по: Моренец Н. Указ. соч. С. 96.

Н.А. Львов пишет в предисловии к своему изданию труда А. Палладио: «В моем отечестве да будет вкус Палладиев. Французские кудри и Аглинская тонкость и без нас довольно имеют подражателей» [47] Цит. по: Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1972. С. 266.

. Джакомо Кваренги вспоминает в 1785 году о том, как в молодости он познакомился с увражем Палладио: «Вы никогда не поверите, какое впечатление произвела на меня эта книга… с тех пор я думал только о том, чтобы изучать столь многочисленные великолепно построенные памятники, на которых можно научиться хорошим и совершенным приемам» [48] Цит. по: Гримм ГГ. Графическое наследие Кваренги. Л., 1962. С. 7.

. Напомним, что если Львов и Кваренги – признанные палладианцы, то Баженова обычно не относят к этой категории. Между тем уроки Палладио ощутимы у ряда мастеров. У Баженова это сказывается преимущественно в пропорциях ордеров. М.Ф. Казаков помимо пропорций ордеров воспринимает и некоторые идеи фасадных решений. У И.Е. Старова многокомпартиментная компоновка объемно-пространственных композиций и некоторые приемы трактовки культового интерьера, в свою очередь, восходят к опыту Палладио. При этом существенно, что ранний русский классицизм 1760-х – начала 1780-х годов наследует в творчестве Палладио совсем не то, чем позже, в конце 1780-1790-х годах, заинтересуется строгий классицизм.

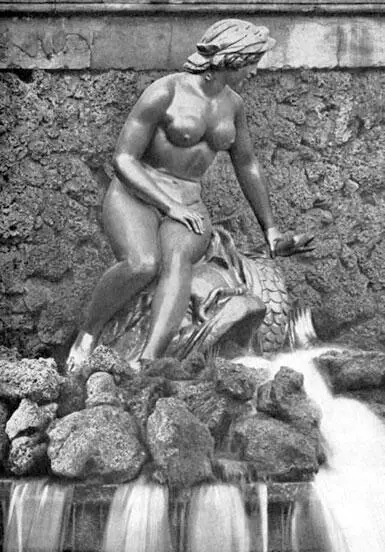

Ф.Ф. Щедрин. Нева. Статуя Большого каскада в Петергофе. Бронза, золочение. 1805. Воссоздана В.В. Эллоненом в 1950 г

Почти столь же велик авторитет Микеланджело. Особенно в среде скульпторов. Уже современники и ближайшие потомки явственно видели связи творчества Козловского с наследием Микеланджело. Думается, что и Ф.Ф. Щедрин в некоторых работах вдохновляется тем же опытом. Во всяком случае, у Микеланджело встречается пластический мотив человеческого тела, яростно вырывающегося из объятий косной непреоборимой силы, а ведь именно это и есть главное в статуе Марсия у Щедрина. «Морские нимфы» у Адмиралтейства и «Нева» в Большом каскаде Петергофа, исполненные Щедриным, тоже несут в себе нечто микеланджеловское. Обращение к раннему Возрождению встречается крайне редко. Лишь в Казанском соборе, как упоминалось выше, главный вход украшен вольной копией дверей флорентийского баптистерия, исполненных Лоренцо Гиберти в 1452 году. Возможно, что интерес к этому мастеру вызван усилением на рубеже XVIII и XIX веков преромантических настроений, побуждавших отойти от идеалов классицизма и образцовых для него произведений. Заманчиво предположить большее – первый знак внимания русского искусства XIX века к начальным этапам Ренессанса.

В своей приверженности к античности и к обоим ренессансным мастерам зодчество и ваяние России не одиноки. То же отношение свойственно и Западной Европе. Результат освоения этого – западноевропейский опыт XVII–XVIII веков – составляет для России второй половины XVIII века еще один пласт наследуемого наследия, ближайший по времени. Восприятие этого наследия лишено пиетета, окружающего античность и Высокий Ренессанс. Русские мастера рассматривают его скорее как сюжетно-образный арсенал и комплекс художественно-практических навыков, чем как эталон, «классикус». Подобные наблюдения и навыки они стремятся «сверить» с античностью, скорректировать с собственными национальными исходными установками и задачами.

Один из ярких примеров сюжетно-образной основы, освоенной западноевропейской живописью XVII–XVIII веков и претворенной в русской скульптуре в 1780-х годах, – «Великодушие Сципиона Африканского». Почерпнутый у Тита Ливия, этот эпизод в 1640-х годах воплощается голландцем Яном Викторсом, фламандцем Симоном де Восом, французом Никола Пуссеном, а в 1771 году – итальянцем Помпео Джироламо Батони [49] Государственный Эрмитаж. Западноевропейская живопись. Каталог 2. Л., 1981. С. 120, 44; Каталог 1. Л., 1976. С. 74; Кузнецова И.А. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Французская живопись XVI – первой половины XIX века. Каталог. М., 1982. С. 169.

. При этом все упомянутые произведения находятся в Эрмитаже уже в 1760-1770-х годах. В начале 1780-х годов тот же сюжет вполне оригинально реализует Ф.И. Шубин в барельефе Мраморного дворца.

Ф.И. Шубин. Великодушие Сципиона Африканского. 1780–1782. Мрамор. Мраморный дворец

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: