Сергей Романюк - Сердце Москвы. От Кремля до Белого города

- Название:Сердце Москвы. От Кремля до Белого города

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-04778-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Романюк - Сердце Москвы. От Кремля до Белого города краткое содержание

Каждое строение города, где бы оно ни находилось, – каменная скрижаль с высеченной на ней историей, рассказом о событиях, людях и их поступках. Автор рассказывает об исторических корнях современной Москвы, описывает все здания (в том числе и снесенные в XX в.) и все важные события, связанные с ними.

Сердце Москвы. От Кремля до Белого города - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Окончен Успенский собор был через год после закладки. Это был небольшой храм с обычными трехчастными апсидами и двумя приделами, из которых южный был посвящен, возможно, святому Дмитрию Солунскому, а второй – Поклонению веригам апостола Петра, в память митрополита Петра. В 1459 г. пристроен еще один придел – Похвалы Богородицы, в благодарность чудесному спасению Москвы от нашествия ордынского хана Седи-Ахмета. Собор простоял почти полтора столетия и за это время сильно обветшал: как написал летописец, его «уже деревии толстыми комары подпираху», то есть бревнами толстыми своды подпирали. После большого пожара 1470 г. собор, конечно, еще более пострадал: «Того же лета, месяца августа в 1 день, исходящу второму часу, загореся Москва внутри города на подоле, близ Костянтина и Елены, от Богданова двора Носова, а до вечерни и выгорел весь…»

Строительство нового Успенского собора, «подобну Владимерской святой Богородицы», но крупнее его, задумал в конце XV в. митрополит Филипп: он наложил на всех попов и монастыри «тягину велику», велел собирать серебро, к духовенству присоединились бояре и купцы, которые «своею волею части своя имениа вдаша митрополиту на церковное создание».

Икона Владимирской Божьей Матери в Успенском соборе

Летопись сообщила, что митрополит призвал двух мастеров, и, что было совершенно необычно, привела их имена – Ивашка Кривцов и Мышкин (первый был, вероятно, главным, судя по тому, что летописец назвал не только фамилию, но и имя): «…помыслив и сътворив, призва мастеры Ивашка Кривцова да Мышкина и нача их глаголати, ащо имутся делати? Хотяше бо велику и высоку церковь сътворити, подобну Владимерской святой Богородицы. Мастери же изымашася ему таковую церковь въздвигнути». Они взялись за работу – 30 апреля 1472 г. митрополит освятил закладку. Во время строительства каменного собора внутри его устроили деревянную временную церковь, в которой совершилось бракосочетание Ивана III и царевны Зои Палеолог.

Через два года в соборе уже выкладывали своды. Любопытствующие москвичи приходили осматривать необычное, хотя еще и не оконченное строение, но вот вечером 20 мая 1474 г., когда народ уже разошелся и по верху сводов разгуливал только сын князя Федора Пестрого, он услышал треск и звук падения камней и едва успел спуститься оттуда, как стены и своды рухнули. Непосредственной причиной разрушения собора была плохая известь («неклеевитая») и то, что устроенная в северной стене лестница ослабила ее. Однако надо сказать, что строительное искусство после ордынского нашествия находилось в глубоком упадке и мастера не справились с возведением еще невиданного по величине и объему храма.

«Главной причиной такого несчастия, – пишет историк И.Е. Забелин, – и такой печали для всего города послужило плохое искусство мастеров или, вернее сказать, полная несостоятельность тогдашнего строительного художества».

Митрополит Филипп скончался, не дожив до этого события. Великий князь пригласил мастеров из Пскова, но те отказались достраивать собор, и тогда, возможно по совету супруги, Зои Палеолог, он направил посольство в Италию с приказом найти и привезти мастера, способного взяться за постройку. В марте 1475 г. в Москву приехал известный архитектор и инженер Аристотель Фиораванти. На родине он выполнял сложнейшие работы по отливке колоколов, передвижке и выпрямлению городских башен, прокладке каналов, постройке мостов и водопроводов, но из-за преследований и обвинений согласился уехать в далекую Московию. Ему положили большое жалованье – 10 рублей в месяц, предоставили дом около великокняжеского дворца, и он сразу приступает к работе: прежде всего сносит руины старой церкви, да так быстро, что летописец, ревниво следивший за его работами, не удержался от искреннего удивления: «…еже три года делали, во едину неделю и меньше развали, еже не поспеваху износити камение». Весь процесс строительства подробно описан в летописях: как мешали известь, чтобы ее «ножом не мочи расколупати», как рыли фундамент, клали стены, укрепляли металлические связи, носили кирпичи, которые специально для этого собора изготовили на новых кирпичных заводах в Калитникове. Через два года возведение собора было вчерне окончено, но только еще через два года его освятили. Для образца, которому нужно было следовать, выбрали владимирский Успенский собор, но думается, что Аристотель, хорошо знакомый с романскими постройками Западной Европы, не увидел нового для него во Владимире: он «похвали дело, рече: некиих наших мастеров дело». В Москве же он устроил вместо пяти проходов-нефов три и разделил их не квадратными столбами-колоннами, а круглыми – «аки древеса каменные»; он же отказался и от хоров на западной стороне. В результате новый Успенский собор вышел просторнее и светлее многих московских построек, что тут же отметил внимательный летописец: «Обложена церковь палатным образом» и «Бысть же та церковь чюдна велми величеством, и высотою, и светлостию, и звоностию, и пространством, такова же преже того не бывала в Руси…». Освятил собор за два дня до праздника Успения, 12 августа 1479 г., митрополит Геронтий в сослужении трех епископов, в присутствии Ивана III и его брата князя Андрея, бояр, вельмож и «вси православнии хрестиане».

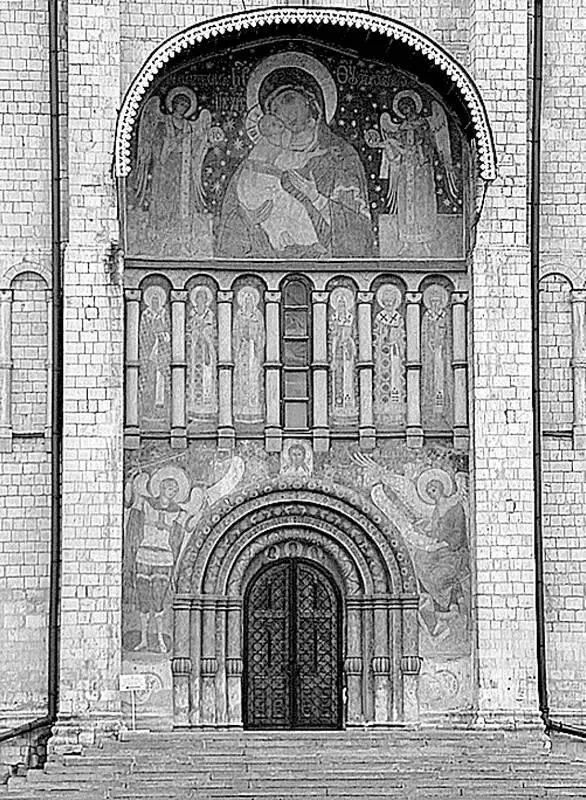

Южный вход в Успенский собор

Фасад разделен на равные части и по высоте и по ширине, а обычные в русских церковных зданиях алтарные выступы сделаны небольшими, да еще скрытыми за выступами небольших стенок, что придало зданию монолитность – «яко един камень», отметил летописец. По горизонтали здание разделено декоративным поясом колонок и арочек, а по вертикали – пилястрами на равные промежутки с узкими и высокими окнами. В здание ведут три входа – северный и южный (они, как правило, закрыты) и западный, через который и входят в храм. Южный, со стороны Соборной площади, был парадным, открывался только в случае торжественной церемонии. Он оформлен белокаменным арочным порталом, над которым находится фреска, изображающая Богоматерь с двумя архангелами по сторонам – Михаилом и Гавриилом; ниже, между колонками, изображены святители, а по сторонам от входа – фигуры ангела (справа) и еще одного архангела Михаила (слева) с мечом, грозящим не кому-либо, а посетителям, как было написано, «разглагольствующим в церкви», – надо было, оказывается, прибегать к таким угрозам непочтительным москвичам.

Западный вход в Успенский собор

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: