Анна Шукурова - Архитектурные модели. Очерки истории и мастерства

- Название:Архитектурные модели. Очерки истории и мастерства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-126-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Шукурова - Архитектурные модели. Очерки истории и мастерства краткое содержание

Архитектурные модели. Очерки истории и мастерства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С большинством из указанных выше видов и групп архитектурных моделей нам предстоит в той или иной степени познакомиться в следующих очерках. Но прежде попытаемся проследить происхождение архитектурного термина «модель», также отчасти в связи с разновидностями моделей.

Происхождение термина

Свое имя модели получили в Италии в эпоху Возрождения, когда звучное итальянское слово modello, восходящее к латинскому – modulus (мера, измерение), стало отождествляться с проектными образцами. Со временем это имя распространилось в других странах, приняв соответствующие языковые формы, а затем оно перешло и на все остальные виды моделей.

Не было, конечно же, случайностью то, что роль первоисточника сыграла ренессансная Италия. Там возникали новые приемы создания произведений живописи, скульптуры, архитектуры, складывалась новая художественная терминология. Модели приобретали небывалое значение в работе архитектора, происходило осознание их как важного орудия мастерства и их специфики, что и вело к появлению термина, свидетельствовавшему об отношении к ним как к важному орудию мастерства и об осознании их специфики. Однако это был непростой и длительный процесс, попытка проследить который будет представлять существенный интерес для нашей темы.

Так, при обращении к ранним письменным источникам можно не узнать архитектурные модели во встречающихся там словах disegno и disegnamento. Позднее – например, у Дж. Вазари – эти однокоренные слова будут означать не что иное, как рисунок и рисование. А в то время под ними могли подразумеваться и рисунок, и трехмерный образец того, что предполагается сделать по возведению или украшению здания. Потребность выразить различие между одним и другим возникала далеко не всегда; бывало достаточно указать лишь на то, что речь идет о наглядно представленном замысле, проекте.

Понятнее, когда в ранних источниках встречаются описательные выражения, благодаря которым рисунок и модель обретают конкретные отличительные признаки. Собственно говоря, признак всего один – для тех, кто ведет записи, различие между моделью и чертежом (если вообще отмечается это различие) заключено в основном в материале, который использован для создания того или другого. Но уже это позволяет сориентироваться в ситуации. Если в документах строительства Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции говориться о «проекте из древесины» («del disegnamento de legname»), то можно не сомневаться в том, что в данном случае речь идет о модели. Бывает, что на то же указывает специализация мастеров, руками которых выполнено то или иное «изображение». Когда эти мастера названы столярами, резчиками по дереву, легко догадаться о характере произведенной ими работы. Вчитываясь в строки резолюции, принятой строительным комитетом Санта-Мария-дель-Фьоре 19 ноября 1367 г., можно найти указание сразу на оба рода проектных образцов. «А что касается всякого другого designamento, – гласит эта резолюция, – будь оно как из кирпичей, так из древесины и на бумаге, то его надлежит уничтожить» («che ogni altro disegnamento, si di mattoni chome di legname e di charta, si deba disfare») [12] Документы строительства церкви и кампанилы Санта-Мария-дель-Фьоре опубликованы в издании: Guasti C. Santa Maria del Fiore. Firenze, 1887. Цит. по: Scolari M . L’idea di modello // Eidos, 1988, № 2. P. 34.

.

Как явствует из приведенной записи, под действие сурового приговора попадали проектные образцы, отклоненные в ходе отбора, а среди них были и исполненные линиями на бумаге, и модели. Последние же включали изделия столярной работы и какие-то сооружения, выложенные из кирпичей – о том, что такие бывали, известно хотя бы из эпизода с подготовкой к возведению купола Санта-Мария-дель-Фьоре, когда Брунеллески убедил членов строительного комитета, показав им свой вариант конструкции на кирпичном образце размером с небольшую часовню.

За моделями еще долго не было закреплено их собственное, им принадлежащее имя. Такими же описательными выражениями, как в деловых записях XIV в., пользовались даже авторы архитектурных трактатов кватроченто. Альберти в том числе. Его знаменитый трактат «Десять книг о зодчестве» написан на латыни, на языке тогдашней учености, далеком от обиходного языка соотечественников автора. Но и в этом иноязычном трактате появляется фраза, похожая на те, с которыми мы имели возможность только что познакомиться. В ней Альберти употребляет сочетание латинских слов, под которыми он подразумевает модели, но которые сами по себе могут не убедить читателя в этом – настолько их трудно соотнести с чем-то определенным.

В самом деле, словосочетание «modulis exemplariisque» способно навести лишь на мысль о каких-то рабочих средствах архитектора. Но каких, что представляющих собой – это оставалось бы в области догадок, если бы Альберти не уточнил, что их делают «из досок или чего-либо еще» («modulis, exemplariisque factis asserula, seu quavis re»). Снова материал оказывает помощь в опознании проектных моделей, снова в отсутствие термина его заменяет описание, как выглядят подобные образцы. В русском переводе, где сняты все вопросы понимания оригинала, мы уже безо всяких затруднений читаем о том, что Альберти одобряет «древний обычай зодчих» подолгу обдумывать сооружение «не только на чертеже и рисунке, но и в моделях и образцах, сделанных из досок или чего-либо еще». Дальше по тексту, после того, как была внесена ясность в предмет обсуждения, становится понятно, почему с такими «модульными образцами» можно совершать операции, как с собранной из частей и разбирающейся на части вещью: что-то приставлять, отнимать, заменять и начисто переделывать («добавлять, убавлять, менять и вовсе переиначивать») [13] Альберти Л. Б . Десять книг о зодчестве. М., 1935. Т. C. 41–42.

.

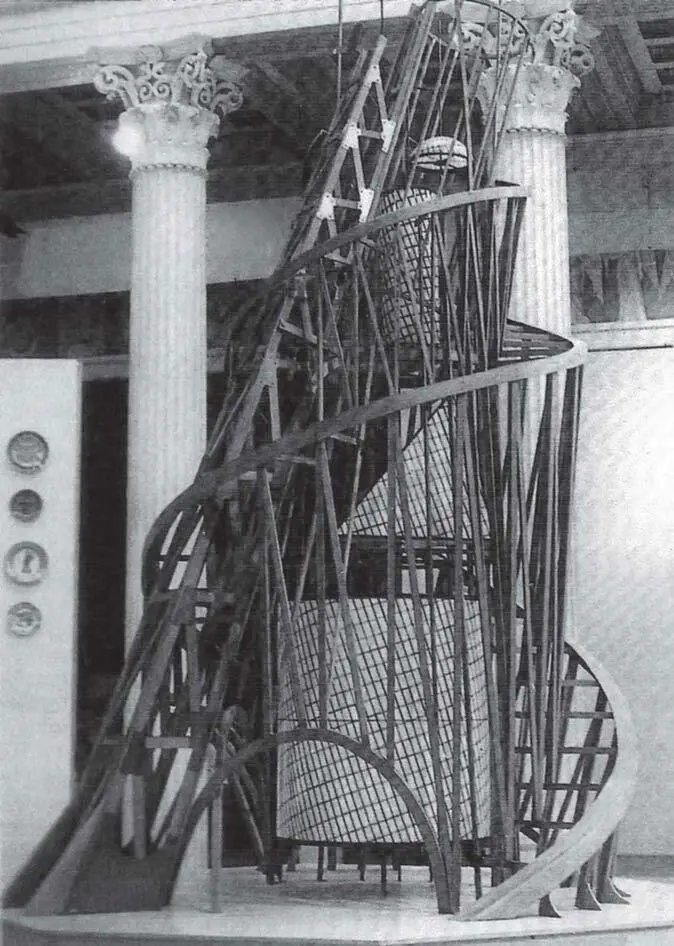

В. Татлин. Модель Памятника III Интернационала. Реконструкция

В сравнении с Альберти его младший современник Филарете, стремится изъясняться пространнее, тем самым более подробно описывая родовые признаки модели. Хотя он и употребляет слово modello, но явно не уверен в том, что будет правильно понят, и потому с помощью привычных выражений поясняет, что имеет в виду. У него в одном месте о модели говориться, что это «малый выпуклый disegno из древесины, вмеренный и соразмерный тому, что по нему потом будет сделано» («un disegno piccolo rilevato di legname, misurato e proporzionato come ha da essere fatto poi»), а в другом месте сказано, что модель – это, «выпуклый disegno из древесины» («modello o vuoi dire il disegno rilevato di legname») [14] Antonio Averlino (detto il Filarete). Trattato di architettura. Milano, 1971. Lib. II. P. 40; lib. VII. P. 207.

.

Заметим, что у автора этого архитектурного трактата упоминание материала, который идет на изготовление образца, играет хотя и важную, но совсем не главную роль. Столь же важным оказывается то, что modello представляет собой объемное («выпуклое») изображение и что это изображение выполнено с уменьшением «мер и пропорций» будущей постройки, то есть с соблюдением масштаба. Филарете стремится перечислить все основные признаки модели, что свидетельствует о идущем осознании ее особенностей, готовом откристаллизоваться в термин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/1076325/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres.webp)