Михаил Вострышев - Москва Первопрестольная. История столицы от ее основания до крушения Российской империи

- Название:Москва Первопрестольная. История столицы от ее основания до крушения Российской империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алгоритм

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906861-55-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва Первопрестольная. История столицы от ее основания до крушения Российской империи краткое содержание

За свою более чем восьмивековую жизнь Москва видела и нашествие завоевателей, и праздничные салюты побед, и казни предводителей народных восстаний, и революционные потрясения. В Москве история как бы окружает нас, каждый шаг вызывает в памяти ее отдельные страницы.

Книга рассказывает о наиболее важных событиях в истории Москвы, о роли столицы и ее жителей в становлении Российского государства. Воедино соединены труды нескольких десятков выдающихся историков и писателей XIX–XX веков.

Проиллюстрировано это эксклюзивное подарочное издание уникальными гравюрами, произведениями живописи и фотоматериалами из фондов Отдела изобразительного искусства Российской государственной библиотеки, Государственного исторического музея и Государственной Третьяковской галереи, большинство из которых до сих пор неизвестно современникам.

Москва Первопрестольная. История столицы от ее основания до крушения Российской империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

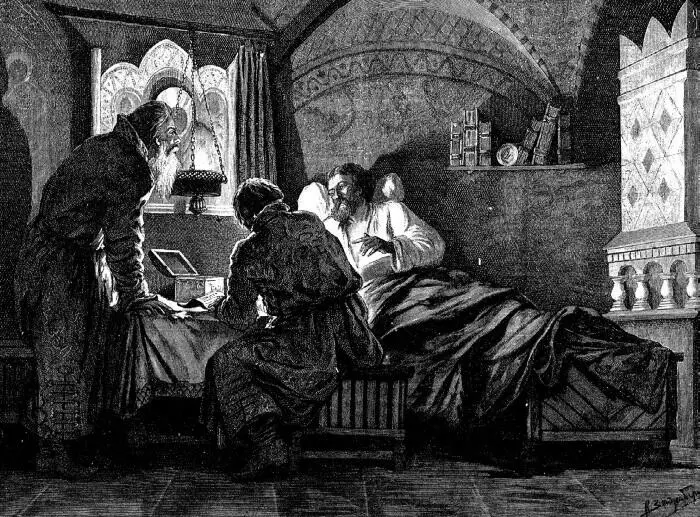

Начали составлять новую духовную. Посоветовавшись со своими любимцами, Василий III призвал в послухи, или в свидетели, находившихся при нем князей: Бельского, Шуйского, Глинского, Кубенского и Шигону. Из Москвы вызвали еще Михаила Юрьевича Захарьина-Кошкина. Государь хотел умереть в Москве, но заехал в Иосифов монастырь, где, лежа на одре, слушал литургию. Подле него стояли великая княгиня с детьми, проливая слезы.

В Москву больного, уже недвижимого, везли в каптане, или возке, и в нем переворачивали его князья Палецкой и Шкурлятов. В селе Воробьеве, куда явились митрополит и бояре, была двухдневная остановка. Против Новодевичьего монастыря навели через реку мост. Но четверка лошадей, везшая возок, провалилась. Дети боярские подхватили возок и обрезали гужи у оглобель. Государь покручинился на городничих (Волынского и Хохрикова), переправился под Дорогомиловым на пароме и въехал в Кремль рано утром, чтобы не оглашалось его безнадежное состояние.

Окончив духовное завещание и открыв митрополиту и своему духовнику желание постричься в монахи и принять схиму, государь обратился со следующими словами к боярам: «Ведаете сами, от великого князя Владимира Киевского ведется наше государство Владимирское, Новгородское и Московское. И вы, братие, постойте крепко, чтобы мой сын учинился на государстве государем. Была бы в земле правда, и в вас бы розни не было бы никоторой. Да приказываю вам Михаила Львовича Глинского, он человек к нам приезжий, но вы не называйте его приезжим, а держите за здешнего урожденца, зане он мой прямой слуга. И были бы вы все сообща, земское дело и дела сына моего зело берегли и делали за один. А ты бы, князь Михайло Глинский, за моего сына князя Ивана, за мою великую княгиню Елену и за моего сына князя Юрия, кровь свою пролиял и тело свое на раздробление дал».

Василий III диктует свое духовное завещание.

Художник В. Зейденберг

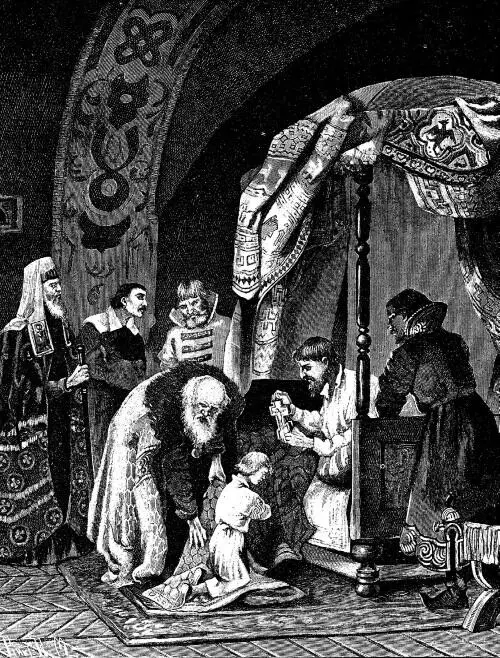

Третьего декабря умирающий государь вторично причастился Святых Тайн и назначил правительницей государства жену Елену. Летописец изображает трогательное прощание государя с трехлетним сыном Иваном, которого принесли на руках, и с великой княгиней, которую держали под руки, а она вопила и билась. Ивана он благословил на государство крестом Петра-чудотворца, коим благословлен был Иван Калита. Отпуская сына, государь сказал его няне, боярыне Челядниной: «Смотри, Аграфена, от сына моего Ивана не отступи ни пяди». Затем Василий благословил и годовалого сына Юрия.

Василий III благословляет своего сына Ивана

Художник В.В. Муйжель

Чувствуя приближение смерти, великий князь приказал митрополиту начать постриг и посвящение в схиму. Тут вдруг выступили брат его Андрей, Михайло Воронцов и сам Шигона с возражениями, что Владимир Киевский не чернецом умер, а сподобился быть праведным, и другие князья также. Поднялся спор. Но умирающий, лишившийся уже языка и рук, взором просил пострига. Митрополит совершил пострижение, возложил на него парамонатку, ряску, мантию, наконец, схиму и Евангелие на грудь и нарек его иноческим именем Варлаам. «Царственная книга» говорит: «Стоящи же близ него Шигона, как положили Евангелие на грудех, вид дух его отшедший, аки дымец мал».

Дворец огласился рыданием. Митрополит тотчас стал приводить находившихся во дворце к присяге, а иноки Троицкого и Иосифова монастырей, отослав стряпчих, овладели телом великого князя и стали приготовлять его к погребению.

Последние Рюриковичи на троне

Два временщика

При правлении Елены Глинской под наблюдением зодчего Петрока Малого были выстроены каменные стены по земляному валу Китай-города, частично сохранившиеся до наших дней. Также была проведена на Руси денежная реформа, благодаря которой деньги во всей стране стали одинаковыми, и чеканились монеты исключительно в Москве, на основанных великой княгиней первых государственных монетных дворах. На московских монетах изображали святого Георгия Победоносца с копьем в руке. Отсюда и родилось слово «копейка».

В просторной, разубранной с причудливой восточно-азиатской роскошью боковой Крылечной пристройке недавно возведенного царского дворца в Московском Кремле под вечер весеннего дня, в начале апреля 1538 года, не громко, но с большим оживлением беседовали между собою двое бояр: один – пожилой, другой – молодой и очень красивый.

Молодой красавец был сильно набелен и нарумянен, как того требовала своеобразная мода, господствовавшая на Москве в те времена, но борода и усы его были сняты, что уже являлось и новшеством, и редкостью. Он говорил горячо, порывисто, даже страстно, словно стремясь как можно скорее высказать свои мысли, соображения и услышать одобрение или порицание. Пожилой боярин, с тонкими, указывавшими на родовитость, чертами лица, слушал его ни то чтобы без внимания, но несколько небрежно, то снисходительно улыбаясь, то вставляя в пылкую речь своего собеседника односложные, ровно ничего не выражавшие замечания.

Молодой боярин был знаменитый временщик князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, любимец вдовой царицы Елены; его собеседник – сподвижник покойного царя Василия Ивановича в делах и войны, и правления князь Василий Васильевич Шуйский, муж большого государственного ума и многолетнего опыта.

Московский Кремль.

Художник В.П. Овсяников

– Уж больно спешите-то вы, князь Иван Федорович, – с легкой усмешкой произнес он, воспользовавшись тем, что Телепнев-Оболенский на мгновение прервал свою речь.

– Как спешим? – так и вспыхнул тот, услышав замечание Шуйского.

– Да так. Не ко времени новшества заводите. Нестроение на Руси великое, царь-то наш Иван Васильевич только-только из пеленок выбрался, а вы его именем такие дела вершите, какие народу нашему ой как не по сердцу.

– Не по сердцу! – с гневом воскликнул, ударяя кулаком по столу, Телепнев-Оболенский. – Не по сердцу, сказал ты, князь Василий Васильевич? Спасибо на слове прямом, неувертливом… Редки такие слова у вас, бояр-то!

– Метки зато слова-то эти у нас, – вставил замечание Шуйский, – по поднебесью не летают, а вниз, на грешную землю, к самой сути тянутся.

Телепнев-Оболенский нахмурился.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)

![Э. Гиббон - История упадка и крушения Римской империи [без альбома иллюстраций]](/books/314446/e-gibbon-istoriya-upadka-i-krusheniya-rimskoj-imperi.webp)