Андрей Жданов - Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли

- Название:Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-07543-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Жданов - Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли краткое содержание

Читатели побывают на всех станциях Петербургского метрополитена, узнают немало любопытного из биографий архитекторов, художников и скульпторов, принимавших участие в их создании, а желающим предлагается, воспользовавшись подсказками, самим отыскать сюрпризы, «спрятанные» мастерами в их творениях.

Возможно, некоторые факты окажутся неожиданными, не обошлось без легенд и удивительных историй: вы узнаете, чем занимался на строительстве метро писатель Сергей Довлатов и где снимались известные кинофильмы, а также сможете заглянуть в будущее и выяснить, где в перспективе появятся новые станции метрополитена и как они будут выглядеть.

Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одним из первых свой проект предложил статский советник Рафаэль Фридольф фон Гартман (Хартман), именовавший себя камер-юнкером, чтобы подчеркнуть близость к Императорскому двору. Он снискал славу весьма предприимчивого человека, так, в 1877 г. ему удалось пробить разрешение на организацию Общества Финляндского легкого пароходства, до этого городские власти Петербурга считали, что «маломерные суда, курсирующие по рекам и каналам города, будут мешать многочисленным дровяным баржам, рыбным садкам и портомойным плотам». В 1876 г. Гартман организует фирму по курсированию спальных вагонов между Петербургом и Гельсингфорсом, в 1888 г. учреждает акционерное общество Сибирских железных дорог, в 1890 г. получает право постройки зубчато-колесной дороги от Бахчисарая до Ялты, в 1895 г. организует трамвайное движение в Нижнем Новгороде, в 1897 г. – в Севастополе.

В 1893 г. Гартман предложил засыпать Екатерининский (ныне – Грибоедова) канал и проложить по руслу скоростную железную дорогу на сводах, с главной станцией на месте Банковского моста, соединяя Балтийский, Варшавский и Николаевский (ныне – Московский) вокзалы. В том же году действительный статский советник гласный Городской думы барон Федор Родригович Бистром предложил изменения в этом проекте, которые заключались в новой дополнительной линии по Екатерининскому каналу. Однако Городская дума не поддержала эту идею как требующую «разгрома центральной части города и уничтожения векового ценного сооружения».

В 1893 г. на собрании инженеров путей сообщения инженер Я. К. Ганнеман выступил с проектом металлического тоннеля под Невой взамен проектируемого Троицкого моста. Остов тоннеля в виде круглого цилиндра предполагалось собирать из отдельных колец длиною в аршин, состоящих из 12 одинаковых звеньев, и чуть меньшего 13-го, являющегося «ключом». Для уплотнения стыков и для водонепроницаемости вставлялись тонкие прокладки из дерева, пропитанного смолой.

Для постройки тоннеля Ганнеман предлагал использовать специальный стальной щит, сзади которого устраивались гидравлические прессы. Этот агрегат напоминал детище выдающегося английского инженера Брюнеля, с помощью которого в 1841 г. построили тоннель под Темзой в Лондоне, а затем под Сеной в Париже и под Шпрее в Берлине.

Общая длина тоннеля составляла более полутора верст (1750 м), вход в него предполагалось расположить в углу Марсова поля – возле Михайловского моста, а выход – в Александровском парке. Внутри тоннель предполагалось сделать трехэтажным. Верхний полностью отводился для пешеходного движения, средний – для конных экипажей и велосипедов, а нижний – для канатной дороги, приводимой в движение электродвигателем. При этом для пешеходов предлагался движущийся тротуар, прообраз современных траволаторов.

Для обеспечения работы канатной дороги Ганнеман планировал построить электроподстанцию в Александровском парке. Она обеспечила бы освещение и вентиляцию в тоннеле, а также выкачивание сточной воды, для чего предусматривались специальные трубы вдоль тоннеля.

Ганнеман считал, что канатная дорога заменит собой менее удобную конно-железную, поскольку она будет иметь скорость до 25 верст в час, в то время как лошади тащили вагоны чуть ли не в три раза медленнее. И наконец, по его расчетам, стоимость будущего моста через Неву исчислялась в 5 млн рублей, в то время как тоннель обошелся бы на один миллион дешевле, даже при устройстве в нем движущихся тротуаров.

Современники высоко оценили проект Ганнемана как «грандиозный по размерам и остроумный по замыслу», однако власти выбрали традиционный способ переправы, и в 1903 г. открылся существующий и поныне Троицкий мост.

Спустя два года Я. Ганнеман представил на рассмотрение проект частичной засыпки Екатерининского канала, чтобы по его руслу провести линию электрического трамвая, но и этот проект как «не разработанный в техническом отношении» также отвергли.

Особое место в истории Петербургского метрополитена занимают работы гражданского инженера Петра Ивановича Балинского. В 1898 г. он, пользуясь поддержкой министра внутренних дел И. Горемыкина, представил свой проект подземного метрополитена, который был отклонен по причине отсутствия финансовой поддержки. Тогда Балинский отправился в Англию, где сумел договориться об авансе в 25 млн рублей, но вскоре министра Горемыкина сняли с поста и снова отклонили проект.

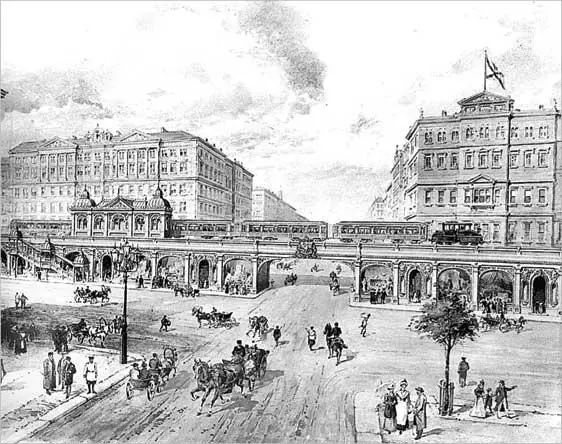

В 1901 г. Балинский вместе с американским инженером Марри А. Вернером подготовил проект «внеуличной электрической железной дороги большой скорости». Он предлагал соединить все столичные вокзалы особой дорогой, устроенной на насыпях и эстакадах на высоте от 5 до 10 м над уровнем улиц. На всем пути метрополитена предполагалось соорудить небольшие станции, а для подъема на них пассажиров построить лифты и крытые металлические лестницы.

Проектом инженера Балинского предусматривалось строительство большой внешней и трех малых внутренних кольцевых линий, а также трех ответвлений: к Новому порту, на остров Голодай (Декабристов) и к Пороховым заводам.

П. И. Балинский

На месте Обуховской больницы на Загородном проспекте предполагалось построить уникальный трехэтажный Центральный вокзал, к которому примыкало Большое кольцо. Его трасса проходила вдоль Фонтанки, по Забалканскому (Московскому) проспекту, пересекала Сенную площадь, а затем, пройдя по набережным Екатерининского, Крюкова и Новоадмиралтейского каналов и реки Мойки, по узкому железнодорожному пути над Невой попадала на 12-ю линию Васильевского острова. Далее трасса Большого кольца пересекала Петербургскую сторону, Крестовский и Каменный острова, Новую Деревню, Выборгскую сторону, Полюстрово, Большую и Малую Охту, по мосту в районе Александро-Невской лавры возвращалась на левый берег Невы, а затем по эстакаде над Обводным каналом доходила до Центрального вокзала.

Проект метро П. И. Балинского

Первое внутреннее кольцо тянулось от Лиговской улицы по Суворовскому проспекту, вдоль Летнего сада и в районе Поцелуева моста соединялось с внешним кольцом. Второе внутреннее кольцо планировалось провести по Васильевскому острову, а третье – по Петербургской стороне.

Длина всей дороги составляла 102 км (95,5 версты). Для перехода через Неву и другие водные преграды предлагалось построить 11 мостов, произвести засыпку некоторых низменных частей Петербурга (Смоленское поле, Гавань и др.) для ослабления действия наводнений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: