Андрей Жданов - Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли

- Название:Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-07543-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Жданов - Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли краткое содержание

Читатели побывают на всех станциях Петербургского метрополитена, узнают немало любопытного из биографий архитекторов, художников и скульпторов, принимавших участие в их создании, а желающим предлагается, воспользовавшись подсказками, самим отыскать сюрпризы, «спрятанные» мастерами в их творениях.

Возможно, некоторые факты окажутся неожиданными, не обошлось без легенд и удивительных историй: вы узнаете, чем занимался на строительстве метро писатель Сергей Довлатов и где снимались известные кинофильмы, а также сможете заглянуть в будущее и выяснить, где в перспективе появятся новые станции метрополитена и как они будут выглядеть.

Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

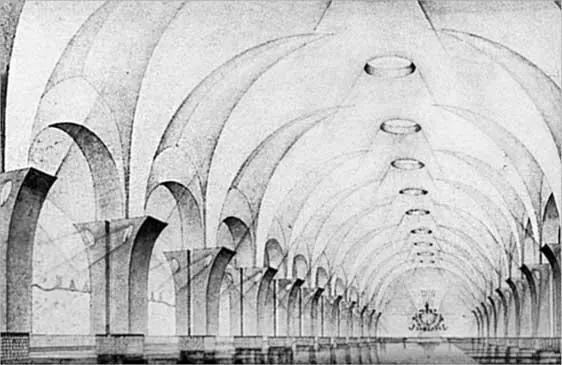

Рассмотрев представленные материалы, жюри открытого конкурса рекомендовало следующие проекты: архитектора Матвеева (Москва, 1-я премия), архитектора Кирхоглани (2-я премия), архитекторов Бенуа и Кубасова (3-я премия), архитекторов Иогансена и Петрова (4-я премия), архитектора Прибульского (4-я премия). Оценивая проект Бенуа и Кубасова, жюри отмечало его большие потенциальные возможности, особо выделяя интересное решение свода центрального зала.

Проект станции «Балтийская» В. Д. Кирхоглани. 1947 г.

Позже, в 1949 г., по заданию «Ленметропроекта» провели еще один тур среди наиболее зарекомендовавших себя в проектировании метро архитекторов, которые представили 23 проекта. В результате бурного обсуждения результатов ленинградская архитектурная общественность предложила к дальнейшей разработке проект М. К. Бенуа, А. И. Кубасова, Ф. Ф. Олейника. Эти же архитекторы стали авторами и наземного вестибюля. Инженерную часть поручили С. М. Эпштейну.

В «Архитектурном путеводителе по Ленинграду» 1971 г. под редакцией В. И. Пилявского среди авторов «Балтийской» называется еще и архитектор М. К. Веща.

Анатолий Иванович Кубасов (1909–1988) окончил архитектурный факультет Всероссийской Академии художеств. Работал в мастерской № 5 института «Ленпроект», возглавляемой Е. А. Левинсоном и И. И. Фоминым. В декабре 1955 г. за разработку проектов станций первой очереди Ленинградского метро А. И. Кубасов удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Впоследствии – преподаватель архитектурного факультета ЛИСИ.

Михаил Константинович Бенуа (1912–1955) – правнук знаменитого архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. Его дед гардемарином в составе русской эскадры совершил кругосветное путешествие, а отец, капитан 1-го ранга, преподавал в Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. В 1938 г. Михаил Константинович с отличием защищает дипломный проект в Академии художеств и сразу же зачисляется в аспирантуру.

В первые дни войны М. К. Бенуа руководит работами по маскировке Балтийского судостроительного завода, а 5 июля 1941 г. вместе со своими друзьями-аспирантами В. Д. Кирхоглани и П. Я. Мильштейном записывается добровольцем в ряды народного ополчения. Принимает участие в боях под Гатчиной, а затем командируется в инженерный отдел штаба 55-й армии, размещавшейся в селе Рыбацком. В 1943 г. в письме своему другу архитектору Б. Н. Журавлеву сообщает о замысле триумфальной арки для встречи в Ленинграде Красной армии-победительницы. Боевые заслуги архитектора отмечены орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

После демобилизации в 1945 г. М. К. Бенуа начинает работать в мастерской № 5 треста «Ленпроект». Сбылась его фронтовая мечта, он принимает участие в проектировании и возведении временных триумфальных арок Победы. Совместно с И. И. Фоминым разрабатывает проект застройки площади у Большеохтинского моста. Михаил Константинович – автор проектов жилых домов на Суворовском проспекте, улицах Бонч-Бруевича, Тульской, Новгородской. Жизнь талантливого мастера оборвалась 3 марта 1955 г., тяготы войны и блокады подточили его здоровье.

Федор Федорович Олейник (1902–1954), будучи еще студентом Академии художеств, делает многочисленные зарисовки и архитектурные обмеры Павловского дворца, тщательно изучает художественные приемы талантливых строителей прошлого. Перед войной защищает докторскую диссертацию о конструкциях дворца.

Когда началась война, Олейника направляют на Ленинградский фронт, в Управление военно-оборонительного строительства, в качестве инженера-фортификатора и инженера-маскировщика. А когда сняли блокаду Ленинграда, А. И. Зеленова, легендарный директор Павловского дворца, добилась, чтобы Федора Олейника, хорошо знавшего Павловск, отозвали с фронта. Предстояло восстанавливать разрушенный войной Павловский дворец, и командование штаба фронта отпускает архитектора в Павловск.

После войны Федор Федорович Олейник становится главным архитектором восстановления Большого Павловского дворца. Десять лет работает в Павловске, возрождая дворец, просиживая ночами над чертежами, проектами. С утра до вечера, невзирая на опасности и неразорвавшиеся мины, он собирает вокруг разрушенного дворца все, что осталось от каминов, мебели, штукатурки. При составлении проекта восстановления дворца используются сохраненные в его семье за время войны все зарисовки и обмеры архитектурных конструкций.

Помимо Павловска, архитектор находит время для работы над проектом станции метро «Балтийская», участвует в восстановлении Константиновского дворца в Стрельне. Однажды к отцу на работу приехал 15-летний сын. Подражая отцу, мальчик собирал остатки дворца и подорвался на мине. Отец очень тяжело переживал гибель сына.

В ноябре 1955 г. на открытии станции «Балтийская» присутствовал только А. И. Кубасов, двое из этой талантливой группы – Бенуа и Олейник – не дожили до этого счастливого момента.

Создателям станции удалось оформление подземного зала, в котором ощущается морской простор суровой Балтики. Основная тема решается преимущественно средствами архитектуры, здесь нет скульптур, минимум декоративных деталей.

Опоры сводов с двух сторон центральной галереи декорированы тяжелыми дорическими каннелированными полуколоннами. Архитекторы-проектировщики использовали для отделки колонн один из красивейших мраморов Уфалейского месторождения – голубовато-серый камень с темными и светлыми полосами, который своим цветом и рисунком напоминает свинцовые воды Балтийского моря. Уфалейское (Нижне-Шелеинское) месторождение расположено в 7–8 км к юго-востоку от уральского города Верхний Уфалей и славится своими мраморами от светло-серого до темно-серого с полосчатым распределением пигмента, богатых полутонами и плавными переходами часто волнистого характера.

Замечателен ребристый свод потолка, окаймленный двумя зигзагообразными голубыми лентами и напоминающий вздувшийся парус. Серый, отлично подобранный по рисунку мрамор раскрывает замысел станции, а побелка и подсветка снизу делают свод легким и воздушным.

Путевые стены облицованы прохорово-баландинским мрамором с уральского карьера в Челябинской области, около станции «Баландино». Месторождение известно еще с XIX в., но добыча мраморных глыб здесь началась в конце 1926 г. Выходы мрамора тянутся мощной полосой по обоим берегам реки Миасс. Прохоровский участок расположен на правом берегу, а Баландинский – на левом. В настоящее время запасы мрамора исчерпаны и карьер заброшен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: