Паола Волкова - Великие художники: большая книга мастеров и эпох

- Название:Великие художники: большая книга мастеров и эпох

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-101096-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Паола Волкова - Великие художники: большая книга мастеров и эпох краткое содержание

Великие художники: большая книга мастеров и эпох - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

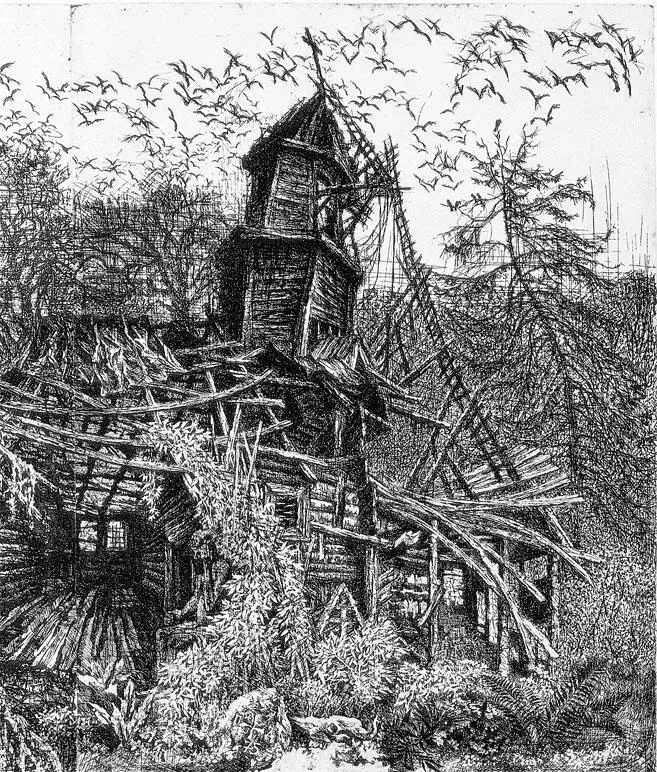

Дмитрий Плавинский. Заброшенная церковь (фрагмент)

Дмитрий Плавинский – один из самых современных художников, потому что он занят проблемами самыми современными. Он живет внутри самой современной проблемы – проблемы памяти, проблемы времени и проблемы ощущения себя как кристалла в кристаллической природе вещей. Учение о единстве мира, возвращение к учению древних – видимо, ничего существеннее создано и не было. И все снова к этому возвращаются. Все остальное – это просто мода, когда сегодня принято носить одно, а завтра другое. А мода проходит очень быстро.

В разговоре о Плавинском надо затронуть тему архаичности. Архаичность – это не что-то такое застывшее, давно прошедшее, никому не нужное. Архаичность – это то, что мы содержим в себе и внутри себя. В основном это образы прошлого. Но как глубоко это в нас? Есть формы абсолютно открытого сознания. Не закрытого, как у большинства людей, у которых сознание сосредоточено на ежедневных бытовых проблемах, оно не свободно, оно закреплено за ежедневными заботами, а открытого, когда оно абсолютно свободно. Это открытое сознание было у отдельных личностей, таких как Дмитрий Плавинский или поэт Велимир Хлебников. Встреча с Хлебниковым у Плавинского осуществилась, она была неизбежна. Она осуществилась в его картине «Слово об Эль», которая построена на соединении текстов Хлебникова с изображениями вечных форм бытия. У Плавинского абсолютно раскрытое сознание, он художник. Его сознание открыто вширь, вглубь, ввысь, оно способно вбирать в себя все формы прошлого бытия. Но сила его заключается в том, что он умеет это выразить через художественный образ. Потому что время – вещь удивительная, ему трудно дать определение, понятие времени трудно раскрыть. Оно, с одной стороны, очень статично, потому что содержит в себе неизбывные образы нашего частичного, фрагментарного знания и памяти природы и культуры, которые соединены между собой. И вместе с тем оно драматически динамично. У Анны Ахматовой есть замечательные стихи, она говорила:

Что войны, что чума? – конец им виден скорый,

Их приговор почти произнесен.

Но кто нас защитит от ужаса, который

Был бегом времени когда-то наречен?

Ахматова имеет в виду вот это вот разрушение. И, что интересно очень у Плавинского, так это то, что в его живописи, в его офортах всегда есть чувство бега времени, соединение чего-то исчезающего с чем-то созидающим. Два одновременных действия времени: разрушение и созидание. Это всегда образ. Он очень любит архаические образы нашей первопамяти, первокультуры. Например, первичный текст – берестяные грамоты, бересту, на которой люди писали, как на бумаге или на пергаменте. А что такое береста? Это кора дерева, это кора природы, это оболочка природы, и на ней письмена. Какой потрясающий по своей значимости и глубине поэтический образ!

Взглянем на офорт «Бабочка». Перед нами полуистлевшая, почти развернутая берестяная грамота, в которой свили себе гнезда бабочки, мотыльки. Это жизнь этой берестяной грамоты, несущей на себе отпечатки времени, ставшего красотой. Время все делает прекрасным. Время все оттачивает как эстетические, как завершенные образы. И что может быть прекраснее, чем мгновенно рождающаяся и исчезающая жизнь мотыльков или бабочек? Соединение берестяной грамоты, которую развернули с большим трудом, и бабочек изумительной красоты, которые обнаружились в ней. Как можно этот образ полностью перевести в текст слова, когда этот образ художественно-поэтический, художественно-магический? Вот в этом весь Дмитрий Плавинский.

В его творчестве всегда параллельно идут живопись и офорт. Причем живопись его бывает и чистой живописью, к которой мы привыкли, в технических представлениях о живописи: холст, краска. Но интересно то, что его живопись приобретает чудесные черты и свойства других видов искусства. Например, она очень часто становится живописным рельефом, даже живописной скульптурой, или соединением живописи с барельефом. Почему? Потому что этого требует задача данной картины. Поэтому его живопись необыкновенно разнообразна внутри одной картины по приемам, по отношению к материалу. Он использует тот материал, который ему нужен для того, чтобы передать послание. И он изображает изумительных, излюбленных им черепах в живописи и в графике – у него есть целая серия. Черепаха сама архаический образ времени, чего-то идущего сквозь время. И черепаха у него становится такой застывшей во времени художественной реликвией, художественной рептилией. А панцирь ее – такой сложный, такой интересный… Поэтому Плавинский прибегает к разным приемам, для того чтобы показать красоту пластических застывших форм. Поэтому у него черепаха несет в себе все.

У Плавинского архаическое, свободное сознание, которое создает монтаж природы, культурных форм, эпох. В его картинах запечатлено живое, разрушающее и творящее время, выраженное через культурную художественную форму. Это необыкновенно актуально. Актуальны художественные и философские вопросы – те, на которые мы сегодня не можем дать ответ. Это вечные вопросы, на которые мы вечно даем ответы и никогда не можем ответить до конца. И поэтому искусство Плавинского, его художественное творчество, с одной стороны, обращено в бездну бесконечного, архаического и непознаваемого по глубине времени, а с другой стороны, оно бесконечно актуально. И чем дальше, тем больше оно будет актуально, потому что мы будем задавать себе вопросы, на которые у нас сегодня нет ответа. Они для нас таинственны. И его картины, и его офорты вечно будут ставить этот вопрос, на который мы вечно будем давать ответ. Как он это делает? Конечно, это его тайна.

Живопись и офорт – это не совсем одно и то же. Потому что офорт – это особая техника, настоящим классическим средневековым офортом сейчас занимаются очень немногие художники. Это очень скрупулезный и трудоемкий технический процесс с травлением и печатью, это сложная вещь. Время сейчас торопится, лучше прибить две доски к третьей, а к третьей четвертую, еще сверху посадить голую девку и сказать: «О, это новое слово! Такого еще не было! Это пост-пост-пост-пост-постмодернизм!» Плавинский же обращен к технике проверенной: это техника средневековая, это техника трудоемкая, это работа с доской. Она дает возможность рассмотрения тончайших деталей и процессов, которая невозможна в живописи. Живопись Плавинского включает в себя большое разнообразие техник, и это синтезирующая живопись. А его офорты – анализирующие, то есть они позволяют близко рассмотреть элементы, детали. Офорт вы обязательно должны поднести к глазам, вы можете держать его в руке, постоянно рассматривать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: