Владимир Ярошенко - Справочник автолюбителя

- Название:Справочник автолюбителя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Фолио»

- Год:2007

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-3720-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ярошенко - Справочник автолюбителя краткое содержание

Итак, читайте, изучайте, совершенствуйте свое водительское мастерство. И удачи вам на дорогах!..

Справочник автолюбителя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Срок хранения новой батареи без подзарядки составляет

12 месяцев. После 12 месяцев бездействия аккумуляторную батарею следует подзарядить и установить на автомобиль или на следующий период хранения (таких периодов может быть не более трех). Для подзарядки аккумуляторной батареи необходимо снять ее с автомобиля, присоединить положительный вывод батареи к положительному полюсу источника постоянного тока, а отрицательный – к отрицательному, снять с батареи планку и отвернуть пробки, установить зарядный ток 2,2 А. В процессе заряда необходимо следить за температурой электролита. Она должна быть в пределах 15–45 °C. Заряд следует проводить до постоянства напряжения и плотности электролита в течение трех часов.

Если уровень электролита окажется ниже нормы, нужно в аккумуляторную батарею долить электролит либо дистиллированную воду до уровня, соответствующего метке.

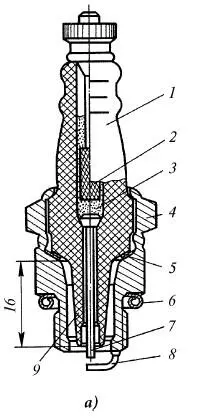

Свеча зажигания искроваяслужит для образования искрового разряда и зажигания рабочей смеси в камере сгорания двигателя. Искровая свеча (рис. 3.2.16, а) состоит из изолятора 1, корпуса 4 , центрального 7 и бокового 8 электродов.

Для герметизации свечи по центральному электроду применен токопроводящий стеклогерметик 3. Герметичность между изолятором и корпусом свечи осуществляется прокладкой 5 и термоосадкой корпуса свечи по верхнему бортику изолятора.

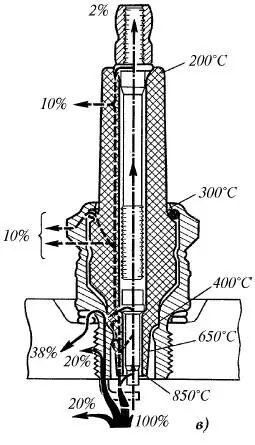

В процессе работы на двигателе на части свечи, расположенные в камере сгорания, попадает масло, которое, сгорая, образует нагар, шунтирующий искровой зазор в свече. Это приводит к утечке энергии и снижению вторичного напряжения. Энергия может также утекать по наружной поверхности изолятора, если она загрязнена или покрыта влагой.

Нагар на тепловом конусе 9 изолятора исчезает при нагреве его до температуры 400–500 °C. Эта температура называется температурой самоочищения свечи. Если температура теплового конуса изолятора превышала 850–900 °C, может возникнуть калильное зажигание.

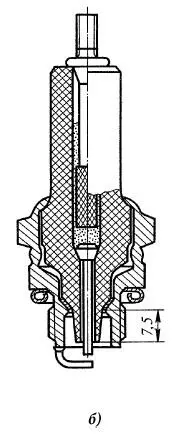

Рис. 3.2.16. «Горячая» ( а ), «холодная» (б) свечи зажигания искровые, тепловой баланс и температура различных мест изолятора (в) свечи:

1 — изолятор, 2 – контактная головка, 3 — токопроводящий стекло-герметик, 4 – корпус, 5, 6 — уплотнительные прокладки, 7 – центральный электрод, 8 — боковой электрод, 9 – тепловой конус (юбочка)

Температура теплового конуса изолятора 400–900 °C называется тепловым пределом работоспособности свечи. Так как тепловой предел для всех свечей практически одинаков, а тепловые условия работы свечи на различных двигателях существенно отличаются, то свечи изготовляют с различной тепловой характеристикой (калильным числом). Калильное число характеризует способность свечи работать на двигателе без калильного зажигания. Чем выше это число, тем надежнее свеча будет работать на двигателе с высокой степенью сжатия. Калильные числа могут иметь следующие значения: 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26.

В условном обозначении свечей зажигания (например, А17ДВР) цифры и буквы обозначают: первая А – резьба на корпусе М14х1,25 или М – резьба на корпусе М18х1,65; вторые одна или две цифры – калильное число; далее буквы Н (длина резьбовой части корпуса 11 мм) или Д (длина резьбовой части корпуса 19 мм); В – выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса; Р – герметизация по соединению изолятор – центральный электрод термоцементом.

3.2.1 °Cистема смазки

Бесперебойный подвод масла к трущимся поверхностям в ДВС обеспечивает система смазки.

Система смазки автомобильного двигателя должна обеспечивать подачу достаточного количества масла к трущимся деталям при работе на различных скоростных и нагрузочных режимах, при подъемах и спусках до 35 %, кренах до 25 %, при отрицательных и положительных температурах окружающего воздуха, положительных и отрицательных горизонтальных и вертикальных ускорениях. Кроме того, она должна обеспечивать возможность длительной работы двигателя без перегрева масла с минимальным его расходом, а также обеспечивать достаточную очистку масла от механических примесей, не требовать больших трудозатрат на обслуживание.

Подвод масла к трущимся поверхностям осуществляется с помощью циркуляционных систем смазки или путем добавления масла в состав топлива (3–6 % по объему).

Последний вариант смазки используется в маломощных двухтактных двигателях с кривошипно-камерной продувкой. В остальных двигателях применяются циркуляционные системы смазки, в которых масло, подводимое к трущимся поверхностям, собирается, очищается от продуктов износа и повторно подается для смазки деталей.

В зависимости от способа подвода масла в циркуляционных системах различают подачу смазки под давлением и путем разбрызгивания. В современных системах смазки двигателей используются оба варианта подвода масла, поэтому их называют комбинированными. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, вала турбокомпрессора, оси коромысел привода клапанов, сопряжения шатунов с поршневыми пальцами и др. В некоторых конструкциях для улучшения смазки организуется принудительный впрыск масла на зеркало цилиндра, а также на внутреннюю поверхность днища поршня с целью его охлаждения. Подвод масла под давлением организуется также в охлаждаемых циркулирующим маслом поршнях, к поршням с изменяемой степенью сжатия, гидравлическим толкателям клапанов, механизмам изменения фаз газораспределения и к другим исполнительным механизмам. Остальные подвижные детали двигателя смазываются путем разбрызгивания – каплями, образующимися при вытекании масла из подшипников коленчатого вала и других сопряжений. При этом распределение разбрызгиваемого масла в значительной степени связано с компоновкой двигателя.

В зависимости от места размещения основного запаса масла различают системы смазки с мокрым (рис. 3.2.17, а) и сухим (рис. 3.2.17, б) картером.

В автомобильных двигателях наиболее распространены системы смазки с мокрым картером, которые имеют более простую конструкцию. В этом случае основной запас масла находится в поддоне картера и при работе двигателя масло подается к трущимся деталям масляным насосом.

В системах с сухим картером основной запас масла содержится в автономном масляном баке и масло подается к трущимся деталям нагнетающим масляным насосом. Стекающее в поддон масло полностью удаляется из него откачивающим насосом и вновь подается в масляный бак.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: