Дуглас Хаббард - Как измерить все, что угодно [Оценка стоимости нематериального в бизнесе]

- Название:Как измерить все, что угодно [Оценка стоимости нематериального в бизнесе]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олимп-Бизнес

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9693-0163-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дуглас Хаббард - Как измерить все, что угодно [Оценка стоимости нематериального в бизнесе] краткое содержание

Дуглас Хаббард пытается развеять это вредное заблуждение, предлагая свой подход к оценке «неизмеряемого», названный им «прикладная информационная экономика». Он знакомит читателей с понятием «калиброванная оценка», оценкой риска (метод Монте-Карло), способами выборочного исследования, другими необычными инструментами измерений (Интернет, экспертные оценки, рынки предсказаний и др.), а также с оценкой стоимости информации. Свой подход автор применяет в разных областях и приводит ряд примеров успешного решения задач по количественному измерению. В книге содержатся ценные инструкции и рекомендации, которые без труда может использовать любой человек, принимающий решения, а также приложения, позволяющие проверить способность читателя давать калиброванные оценки.

Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся процессами обоснования и принятия решений. Она будет полезна руководителям, менеджерам, преподавателям и студентам.

Как измерить все, что угодно [Оценка стоимости нематериального в бизнесе] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если мы все же надеемся использовать человеческий разум в качестве инструмента измерения, то должны придумать, как усилить присущие ему преимущества и в то же время нейтрализовать погрешности. Последствия излишней самоуверенности экспертов устраняет калибровка вероятностей; другие характерные для людских суждений виды систематических ошибок и искажений устраняют специальные методы, особенно эффективные, когда необходимо высказать много мнений по аналогичным вопросам. Примерами могут служить оценка затрат на реализацию новых проектов по информационным технологиям, определение рыночного потенциала новых продуктов либо аттестация работников. Только человеческие суждения позволяют учесть все качественные факторы при проведении этих измерений, однако людям всегда нужна помощь.

Хомо абсурдус: странные мотивы наших решений

Упомянутые в главе 8 отклонения — лишь отдельные разновидности ошибок измерения. Отклонения связаны с погрешностями наблюдения, возникающими при проведении случайной выборки или управляемого эксперимента. Но когда измерение пытаются осуществить с привлечением экспертов-оценщиков, то возникает другая проблема — проблема когнитивного искажения. Мы уже видели пример такого искажения, когда говорили о присущей экспертам излишней самоуверенности, но есть и другие — некоторые из них перечислены ниже.

• Зацикленность. Это когнитивное искажение, уже обсуждавшееся в главе 5 по калибровке, но заслуживающее более детального рассмотрения. Оказывается, что если просто думать о какой-то цифре, пусть и не имеющей отношения к вопросу, то это может повлиять на ваш ответ. В одном эксперименте Амос Тверски и лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 г. Дэниел Канеман спросили у испытуемых, какой процент стран — членов ООН составляют африканские государства. Одну группу респондентов спросили, превышает ли этот показатель 10 %, а вторую — 65 %. И тем и другим сообщили, что число, предложенное в вопросе, было выбрано наугад (хотя на самом деле это было не так). Затем каждую группу попросили дать свой ответ. Представители первой (10 %) в среднем дали ответ 25 %, а члены второй группы (65 %) — 45 %. Несмотря на уверенность респондентов в случайности предложенных им значений, эти числа все же повлияли на ответы. В своем более позднем эксперименте Канеман показал, что число, на котором зацикливаются участники, может не иметь к делу вообще никакого отношения. Он попросил каждого испытуемого написать на бумаге четыре последние цифры номера своего полиса социального страхования, а затем оценить количество врачей в Нью-Йорке. Как ни странно, Канеман обнаружил корреляцию в 0,4 между оценкой числа врачей и цифрами полиса социального страхования. Эта корреляция была умеренной, но намного превышала объясняемую чистой случайностью.

• Эффекты ореола. Если люди сначала замечают некий факт, который настраивает их за или против какого-то варианта решения, то, получив в дальнейшем новую информацию, каким бы ни было ее содержание, они обычно воспринимают ее как аргумент в пользу сделанного ими первого заключения. Например, если при первом контакте у вас сразу же сложилось положительное мнение о человеке, то вы, скорее всего, истолкуете в позитивном свете и любые новые сведения, которые получите о нем позже (эффект ореола святости). А в случае отрицательного впечатления истолкуете эти сведения негативно (эффект дурной славы). Подобные эффекты возникают даже тогда, когда первоначальное ощущение, казалось бы, не должно влиять на оценки, сделанные впоследствии. В эксперименте, проведенном Робертом Капланом из Университета штата Сан-Диего, привлекательная внешность авторов статей заставляла рецензентов давать об их работах лучшие отзывы [41] Robert Kaplan. Is Beauty Talent? Sex Interaction in the Attractiveness Halo Effect. Paper presented at the Annual Meeting of the Western Psychological Association. Los Angeles, California, 1976, April 8–11.

. Испытуемых просили оценить статьи, написанные студентами, причем к каждому экземпляру прилагалась фотография автора. Присвоенные работам оценки сильно коррелировали с баллами внешней привлекательности, определенными особой группой экспертов. Интересно, что всем испытуемым предложили на рецензию статью, написанную одним и тем же человеком, но с приложением разных фотографий.

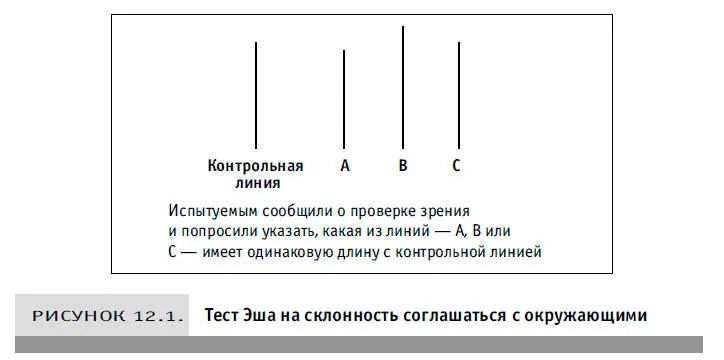

• Стадный эффект, или эффект группового давления. Оказывается, что если вы хотите выяснить мнение экспертов, то лучше опрашивать их по отдельности, а не всех вместе, поскольку в последнем случае возникает дополнительная погрешность. В 1951 г. психолог Соломон Эш предложил группе испытуемых (студентов) проверить их зрение (см. рис. 12.1). Когда он спрашивал каждого в отдельности, длина какой линии ближе всего к контрольному отрезку, то правильный выбор (отрезок С) сделали 99 % испытуемых. Одновременно Эш провел опыт: в комнате находились несколько человек, и каждого из них по очереди просили сделать этот выбор. Однако испытуемые не знали, что несколько первых опрашиваемых сами были участниками эксперимента и их проинструктировали выбрать линию А вместо С. После первого, заведомо неверного, ответа наступала очередь реального испытуемого. Если он слышал перед этим один ложный ответ, то только в 97 % случаев делал правильный выбор. Когда перед испытуемым ложный ответ давали двое или трое, действительные участники делали правильный выбор в 87 и 67 % случаев соответственно. Если же к неверным первым ответам добавлялось некое групповое поощрение (усиливая тем самым давление к проявлению конформизма) на случай, что все участники ответят правильно, только 53 % реальных респондентов выбирали нужную линию С.

• Изменение предпочтений. Как только люди начинают склоняться к одному варианту, они фактически меняют свои предпочтения по поводу дополнительной информации. Они настраиваются на те сведения, которые поддерживают их первоначальное решение. Это похоже на эффекты ореола святости и дурной славы, но в данном случае связано со сменой предпочтений в процессе принятия решения. Например, если менеджеры решили предпочесть проект А проекту В, а вы скажете им после того, как этот выбор сделан, что первый проект менее рискован, но на его реализацию уйдет больше времени, чем на второй, то вам ответят, что снизить риск для них всегда было важнее, чем сократить сроки реализации. А если вы доложите, что проект А более рискован, но на его реализацию уйдет меньше времени, то получите реплику: всегда считалось, что сократить сроки реализации важнее, чем снизить риск.

К счастью, подобные иррациональные эффекты человеческой способности к оценке всегда можно как-то нейтрализовать. Ряд решений этой проблемы предложил ведущий специалист по когнитивному искажению Джей Эдвард Руссо из Корнелльского университета. Например, для устранения эффекта изменения предпочтений Руссо предложил простую форму слепого перебора: прежде, чем приступить к оценке предлагаемых вариантов, эксперты должны были сформулировать и ранжировать свои предпочтения. Тогда никто уже не смог бы сказать позже, что всегда считал какой-то критерий важнейшим только для того, чтобы не менять свое первое решение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Дуглас Хаббард - Как измерить все, что угодно [Оценка стоимости нематериального в бизнесе]](/books/1063946/duglas-habbard-kak-izmerit-vse-chto-ugodno-ocenk.webp)