«Адам Смит» - Суперденьги. Поучительная история об инвестировании и рыночных пузырях

- Название:Суперденьги. Поучительная история об инвестировании и рыночных пузырях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Альпина Паблишерз»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-1075-4, 978-0-471-78631-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

«Адам Смит» - Суперденьги. Поучительная история об инвестировании и рыночных пузырях краткое содержание

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами инвестирования и механизмами возникновения рыночных пузырей.

Суперденьги. Поучительная история об инвестировании и рыночных пузырях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как один из немногих, кто может похвастаться стажем работы на финансовых рынках в течение 55 лет (мой опыт включает в себя и ставший легендарным пузырь Go-Go, и недавний пузырь новой экономики), я рад выпавшей мне возможность написать предисловие к нынешнему изданию этой замечательной книги. Сначала я хочу поговорить о невоздержанности эпохи Суперденег, затем — о неизбежной расплате, последовавшей за периодом эйфории, и, наконец, о самом свежем примере «наиболее распространенных заблуждений и безумств толпы» [4] [4] Автор предисловия цитирует название классической работы Чарльза Маккея (см. Чарльз Маккей. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. — М.: Альпина Паблишер, 2003). — Прим. пер.

, которыми пестрит история финансовых рынков. Конечно, если завтрашние инвесторы действительно научатся чему-то на опыте своих отцов и уроках истории, представленных в этой прекрасной книге, то мыльных пузырей больше не будет. Однако я на это даже и не надеюсь.

Книги Гудмена — это хроника эпохи, которая граничила (а иногда и переходила эту границу) с финансовым безумием, эпохи триумфа желаемого над действительным, триумфа иллюзорных прибылей (не говоря об оценках и ожиданиях этих прибылей) над фундаментальными показателями балансовых отчетов и дисконтированными денежными потоками. Это была эпоха, когда инвесторы считали «концепции» и «тренды» краеугольными камнями инвестирования, которым можно дать рациональное обоснование, поскольку эти «концепции» и «тренды» подкреплялись цифрами, пусть даже сомнительными. Как пишет сам Гудмен в предисловии к новому изданию, «люди воспринимают финансовые проблемы как нечто рациональное, потому что игра оценивается количественными показателями, а цифры конкретны и определенны».

В эпоху «Игры на деньги» и «Суперденег» кажущееся смогло победить реально существующее в значительной степени потому, что финансовые фокусы представляли реальность в гораздо лучшем свете, чем она была на самом деле. «Адам Смит» описывал, с какой легкостью раздувались корпоративные прибыли: «Сократите амортизационные расходы, перейдя с ускоренной амортизации на равномерную… проведите переоценку запасов… откорректируйте взносы в пенсионные фонды… капитализируйте затраты на исследования, вместо того чтобы списывать их… не признавайте затраты на проект до тех пор, пока он не начнет давать доход… играйте на методах объединения и покупки (бухгалтерия)… и делайте все для повышения цены акций, не обращая внимания на экономические реалии». А независимые аудиторы помалкивали, позволяя игре набирать обороты. Самый уважаемый аудитор своего поколения Леонард Спейсек, почетный президент Arthur Andersen, был едва ли не единственным, говорившим вслух об опасности финансового инжиниринга, который стал обычным делом: «Как представители моей профессии могут терпеть подобную фикцию и при этом смотреть людям в глаза, выше моего понимания… Финансовая отчетность превратилась в игру в рулетку». Его предупреждение не было услышано.

Инвестиционное сообщество, однако, охотно приняло это безрассудство. В январском номере журнала Institutional Investor за 1968 г. не кто иной, как финансовый гуру Чарльз Эллис, в те годы работавший аналитиком в фирме Donaldson, Lufkin and Jenrette, утверждал, что «краткосрочное инвестирование может быть на деле более безопасным, чем долгосрочное, а цена акций может быть более важной, чем “фундаментальные показатели”, на которых базируется большинство исследований… Портфельные менеджеры покупают акции, а не “инвестируют” в компании».

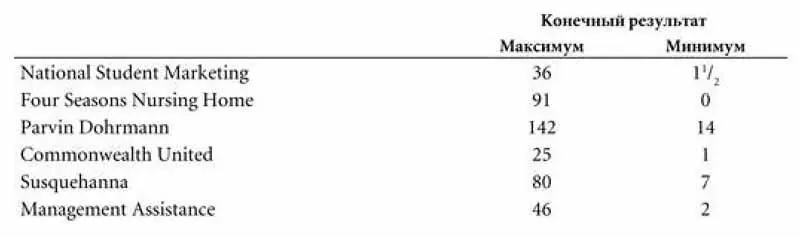

Но реальность в конце концов взяла верх. И, когда это произошло, акции, вынесенные на передний край раздувавшимся пузырем, рухнули — идолы, как выяснилось, стояли на глиняных ногах. Взгляните хотя бы на эту таблицу из «Суперденег»:

Эти и некоторые другие акции были фаворитами менеджеров взаимных фондов. Те, кто ставил на них, добились наибольшего краткосрочного успеха. В 1966 г. в справочнике Investment Companies , выпускаемом ежегодно с начала 1940-х компанией Arthur Wiesenberger &Co, для таких фондов даже ввели специальную категорию. Справочник разделял фонды «максимального прироста капитала» (maximum capital gain — MCG) и традиционные фонды, придерживавшиеся стратегии «долгосрочный рост, прибыль на втором месте» (long-term growth, income secondary — LTG), а остальные фонды относил к уравновешенной категории «рост и текущая прибыль» (growth and current income — GCI). В эпоху Go-Go (с 1963 по 1968 г. включительно) разница в результатах была ошеломляющей: фонды GCI — +116 %, фонды LTG — +151 %, а фонды MCG — +285 %!

В начале эпохи Go-Go насчитывалось 22 фонда MCG, на ее пике их было уже 142. Поразительно, но после первоначального публичного предложения акций в 1966 г. фонд Джеральда Цая Manhattan Fund — «горячее» предложение в отрасли, где прежде не было даже «теплых», — был отнесен к категории LTG. Этот публичный выпуск привлек 250 млн, почти 15 % от притока средств в инвестиционные фонды за тот год, а активы фонда за два года взлетели до уровня $560 млн. Цай был удивительным менеджером, который добился в 1958–1965 гг. рекордного роста находившегося под его управлением фонда Fidelity Capital Fund — +296 %, в то время как средний рост консервативных инвестиционных фондов составил 166 %. Статья в Newsweek очень выразительно охарактеризовала Цая в те годы: «Излучает абсолютное спокойствие… ошеломляющие достижения… ни один человек не пользуется бόльшим влиянием… король взаимных фондов». Сам же Цай представлял себя как «очень консервативного менеджера» и даже отрицал существование «такой вещи, как фонды Go-Go».

Пока раздувался пузырь 1963–1968 гг., другие фонды Go-Go тоже добивались впечатляющих результатов. В то время как S&P 500 поднялся на 99 %, Fidelity Trend Fund вырос на 245 %, Winfield Fund скакнул до отметки в 285 %, а Enterprise Fund достиг рекорда в 643 %. Но после пика 1968 г. в 1969–1971 гг. все они показывали рядовую, а по сути ниже средней, доходность. Тем не менее, учитывая рекордные достижения в годы бума, их результаты даже в 1971 г. казались выдающимися.

Но рыночному безумию поддались не только взаимные фонды. Если алчность менеджеров фондов все же можно понять, то действия ведущих некоммерческих организаций объяснению не поддаются. Даже Фонд Форда подлил масла в огонь, заявив, что «в долгосрочной перспективе осторожность стоила нашим университетам больше, чем безрассудство или чрезмерный риск». Образцом безрассудства стал фонд Рочестерского университета. Вот как описывается подход его руководства в книге «Суперденьги»: «покупать так называемые выдающиеся компании и не продавать их». В портфеле этого фонда преобладали акции IBM, Xerox и Eastman Kodak. Стоимость единицы их портфеля (представленного в приложении к «Суперденьгам») взлетела с $2,26 в 1962 г. до $4,95 в 1967 г. и до $5,60 в 1971 г. — совокупный прирост в 150 %. Неужели игра действительно настолько проста?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: