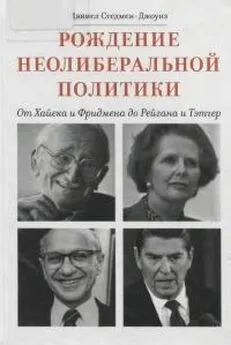

Дэниел Стедмен-Джоунз - Рождение неолиберальной политики. От Хайека и Фридмена до Рейгана и Тэтчер

- Название:Рождение неолиберальной политики. От Хайека и Фридмена до Рейгана и Тэтчер

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Челябинск, Москва

- ISBN:978-5-91603-691-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэниел Стедмен-Джоунз - Рождение неолиберальной политики. От Хайека и Фридмена до Рейгана и Тэтчер краткое содержание

Д. Стедмен-Джоунз анализирует, каким образом в 1940—1980-е годы в Великобритании и США неолиберальные идеи – об индивидуальной свободе, свободных рынках и дерегулировании – трансформировались в электорально успешные политические программы.

Пытаясь ответить на вопрос, почему, столкнувшись c глубоким экономическим кризисом 1970-х годов, политики и чиновники обратились именно к неолибералиным идеям (причем первыми это сделали политики левого толка, находившиеся в тот момент у власти), автор рисует трехмерную картину, сочетающую интеллектуальную историю зарождения, развития и распространения неолиберальных идей в 1940—1970-е гг.; экономическую историю от послевоенного бума до стагфляции 1970-х гг. и эволюцию партийной политики в США и Великобритании в этот период.

В книге содержится интересная история просачивания идей с университетских кафедр в общество и экономическую политику.

Главные герои книги – Общество Мон-Пелерен, первая чикагская школа и многочисленные аналитические центры, а также К. Поппер, Л. фон Мизес, Ф. Хайек, М. Фридмен, Дж. Стиглер, представители школы общественного выбора (Г. Таллок, Дж. Бьюкенен).

Рождение неолиберальной политики. От Хайека и Фридмена до Рейгана и Тэтчер - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторые аспекты истории неолиберальной политики, безусловно, хорошо изучены. И все же данная книга вносит свой вклад в трех различных историографических плоскостях. Во-первых, она дополняет существующую литературу по консерватизму, либерализму, подъему правых и самому неолиберализму за счет концентрации внимания на недооцененном реальном значении трансатлантической природы неолиберализма. Суть в том, что неолиберализм не просто появился в разных местах в одно и то же время; он появился как связующее их звено. В книге «Антлантические перекрестки» (1998) Дэниел Роджерс изображает трансатлантическую сеть прогрессистов эпохи fin de siede [10] и начала ХХ в., искавших способы обуздания «дикого» капитализма в Европе и США; он показывает, что корни Нового курса лежат в разысканиях и выводах, общих для американских и европейских реформаторов. Отчасти под влиянием этого подхода данная книга позиционирует неолиберализм в его корректном трансатлантическом контексте.

Появление «новых правых» в США и Англии в целом и политика Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана в частности порой преподносятся как случайные совпадения. Их схожесть объясняют непредсказуемым сочетанием времени, места и личных качеств. Некоторые из тех, кто дал интервью для моей книги, например Мартин Андерсон и Питер Джей, придерживаются той точки зрения, что вся значимость этого совпадения вполне проявилась лишь после того, как Тэтчер и Рейган заняли свои посты, и не в последнюю очередь благодаря их общему отношению к СССР и холодной войне. С другой стороны, наличие трансатлантической связи, которую часто объясняют просто хорошим личным знакомством Рейгана и Тэтчер, просто констатируется, без надлежащего выяснения ее подлинной природы. Эта узкий угол зрения оставляет без внимания глубинные взаимосвязи, параллели и, самое главное, различия неолиберальной политики в Англии и США.

Как сейчас представляется, действительные масштабы координации практической политики между правительствами Тэтчер и Рейгана и их членами были хотя и заметными, но ограниченными 21. История предпринимательских зон, рассмотренная в главе 7, служит важным примером очевидного трансатлантического трансфера политики. Идея прибыла через Атлантический океан в лице Стюарта Батлера. Он покинул Институт Адама Смита, который в 1977 г. основал вместе со своим братом Имонном и Мэдсеном Пири, чтобы после 1979 г. занять важное место в вашингтонском фонде «Наследие» Эда Фелнера. Пожалуй, удивительно, что таких наглядных примеров больше нет. Но несмотря на сравнительную скудость прямого обмена, связь идей двух администраций и их общая история принципиально важны для понимания политической влиятельности и воздействия неолиберализма. Различие приоритетов администраций Тэтчер Рейгана нередко придавало результатам неолиберальной политики сугубо самостоятельный и специфически местный характер.

Во-вторых, моя книга сосредоточена на интеллектуальной истории политического развития неолиберальной мысли. Она основана на обширной собственной работе в архивах Калифорнии, Вашингтона, Нью-Йорка, Лондона, Оксфорда и Кембриджа; я смог ознакомиться с бумагами Фридриха Хайека, Карла Поппера, Милтона Фридмена, Института экономических дел и Консервативной партии. Кроме того, она основана на ряде исследовательских интервью с политиками, консультантами, членами рейгановской и тэтчеровской администрации и представителями ведущих английских и американских неолиберальных аналитических центров. Эти интервью придают исследованию колорит, вскрывают некоторые мотивы и резоны интервьюируемых, а также обладают еще одним, пожалуй самым важным, достоинством: то, что не высказано открыто, но читается между строк, позволяет лучше понять всю сложность и противоречивость использования неолиберальной теории в политической борьбе и государственной политике. Неолиберальную политику поддерживали такие разные фигуры, как чикагский экономист Генри Саймонс, австрийский философ Карл Поппер, виргинский теоретик «общественного выбора» Джеймс Бьюкенен и даже лейбористский министр Эдмунд Делл. Неолиберальная политическая когорта объединила таких деятелей, как чилийский диктатор Аугусто Пиночет, консервативный политик Кейт Джозеф, бывший глава Федерального резерва Алан Гринспен и, по-видимому, даже демокритический президент Билл Клинтон и английские премьеры-лейбористы Тони Блэр и Гордон Браун. Явная несовместимость столь разных участников сама по себе указывает на трудности, о которых я уже упоминал в связи с проблемой единообразного определения неолиберализма.

Всегда были и до сих пор сохраняются несколько версий неолиберализма, которые можно обсуждать как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Эта сложность проявляется в отношениях между неолиберальной теоретической мыслью и классическим Просвещением, Французской революцией и консервативной реакцией на нее, Американской революцией и ее продуктом, Конституцией США, манчестерским и миллевским либерализмом, а также новыми политическими движениями ХХ в. Прояснение этих связей позволяет лучше понять, что противопоставляется неолиберализму: это марксистский и английский фабианский социализм, социальная демократия, группа «Одна нация» и патерналистский консерватизм, Новый курс, Великое общество и тоталитаризм левого и правого толка. Такой анализ вскрывает специфические особенности разных версий неолиберализма, их истоки и их ориентацию во власти. Сосредоточившись на идеях, мы можем точнее оценить пределы неолиберального влияния и решить проблемы, связанные с нестрогим использованием термина «неолиберальный» в качестве общего понятия.

Третий новый историографический аспект – это исследование неолиберализма как политического и вместе с тем интеллектуального движения. Оно показывает, какими методами определенный набор идей был не без искажений переведен на язык политического курса и в конечном итоге – политической борьбы. Процесс, в ходе которого идеи соединились с властными полномочиями, привел к компромиссу, но вместе с тем он привел к созданию широкой системы, которая приобрела значительное политическое влияние. В этом последнем смысле речь идет об истории системного сплетения неолиберальных организаций и идей с реальной властью. В результате (особенно в главах 6 и 7) возникает детальная картина социально-экономической политики. А история того, как теории австрийской, чикагской или виргинской школ применялись для решения конкретных социальных и экономических проблем, сталкивалась или конкурировала с традиционными, консервативными, „либеральными“ или популистскими электоральными программами, позволяет воспроизвести живую картину уловок и приемов политической борьбы. Политики разных мастей и направлений могли выбрать и взять нужное им из меню неолиберальных предложений. Английский посол в США при Джеймсе Каллагэне в 1977–1979 гг. и экономический обозреватель газеты «Times» Питер Джей стал монетаристом с конца 1960-х годов, но он не считал, что экономическая свобода сводится к погоне за прибылью. Джей напоминает нам, что можно верить в эффективность рыночной конкуренции и при этом не желать демонтажа социального государства. Впечатляюще символичный крах советского коммунизма после 1989 г. затемнил эту истину, побудив некоторых демократических и лейбористских деятелей поддержать политику, продолжавшую программу крайне правых 22.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: