Александр Скоробогатов - Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по экономике истории

- Название:Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по экономике истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1714-7, 978-5-7598-1696-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Скоробогатов - Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по экономике истории краткое содержание

Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по экономике истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из-за указанных несовершенства и неоднородности естественной и институциональной сред доиндустриальное общество характеризовалось регулярно возникавшими мальтузианскими кризисами, а также отсутствием накопления капитала и инновационной деятельности. Глубокое различие между этими и другими признаками, отличающими доиндустриальное общество от индустриального, и принятие неоклассической теорией признаков последнего в качестве своих базовых допущений означает, что возможности ее применения ограничиваются историей современного западного мира.

Экономика как универсальная наука

Наложенные на себя неоклассической теорией жесткие методологические ограничения позволили ей выработать строгую схему функционирования идеального рыночного хозяйства. Эта схема обеспечивает надлежащую основу для анализа реальной индустриальной экономики, несовершенства и изъяны которой могут рассматриваться как отклонения от теоретического идеала. Однако применение экономической теории для изучения общества в нерыночных сферах жизни, в том числе на доиндустриальной стадии, требует от нее определенного раскрепощения. Жесткие неоклассические допущения должны быть ослаблены. Основная суть экономической теории – принцип рациональности – остается без изменения, позволяя при этом анализировать весь комплекс общественных явлений в течение мировой истории [4] Причина экономической универсальности емко выражена в следующих словах Р. Хайлбронером: «…большинство, если не все человеческие действия можно объяснить в терминах единой логики, которая накладывает на них свой универсальный отпечаток – отпечаток расчета и оптимального выбора, который и есть “экономика”» [Хайлбронер, 1993, с. 45].

.

Одним из проявлений такого раскрепощения экономической теории стало широкое применение дилеммы заключенного для экономического анализа социальных процессов. Ее основное положение заключается в том, что индивидуальная рациональность (согласно сюжету дилеммы – стремление каждого из двух подельников минимизировать собственный срок) часто может находиться в противоречии с общественной рациональностью (необходимостью минимизировать общий с подельником срок). Для экономической науки это революционная идея, если учесть, что на протяжении почти двух столетий после «Богатства народов» А. Смита [Смит, 1993] господствовал взгляд, согласно которому наилучших результатов посредством действия «невидимой руки» общество достигает тогда, когда его типичным представителем является «экономический человек».

Экономическая теория дилеммы заключенного позволяет использовать принцип рациональности для объяснения не только богатства народов, но и их бедности [Olson, 1996]. Индивидуальная рациональность приводит к общественно полезным результатам только при наличии институциональных рамок, задающих ей нужное для этого направление. Описанные выше предпосылки неоклассической теории, по существу, и сводятся к допущению о том, что таковые всегда имеются и принимают форму рыночной экономики. Подход, развитый на основе идеи «невидимой руки» Смита, в конечном счете стал помещать экономического человека исключительно в институциональные рамки рыночной экономики, направляя эгоистическую энергию в русло общественного интереса.

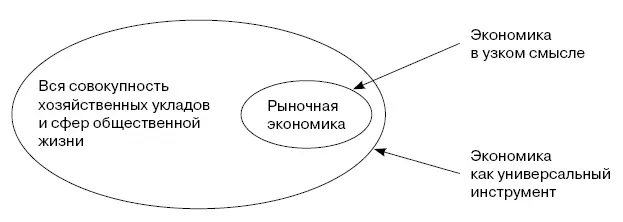

Необходимое же для анализа всех сфер общественной жизни ослабление этого допущения позволяет посмотреть, как будет вести себя экономический человек в других институциональных контекстах или вовсе без такового. Такую раскрепощенную теорию нередко обозначают термином «экономический империализм», указывая таким образом на охват сфер общественной жизни и институтов, обеспечиваемый за счет универсализации экономической науки (рис. 1.1). Именно подобная универсализация открывает возможность такой экономико-исторической дисциплины, как экономика истории. В отличие от экономической истории, эта дисциплина не ограничивается изучением истории хозяйства, а рассматривает все формы общественной жизни в их историческом развитии. Экономика истории предполагает последовательное применение принципа рациональности при изучении любых механизмов координации и стимулирования, а не только рыночной системы относительных цен, и всех сфер общественной жизни, а не только хозяйства, в их историческом развитии. В соответствии со сформулированным Г. Беккером принципом, как и полагается универсальной общественной науке, экономика истории будет отличаться не предметом (поскольку он включает всё, что составляет содержание истории), а только подходом [Becker, 1993].

Рис. 1.1

Экономика как универсальная общественная наука

Вероятно, наиболее известный пример теории, которую можно отнести к экономике истории, теория Д. Норта и его разнообразных соавторов. Подобно Смиту, он ставит вопрос: что лежит в основе различий в темпах роста и душевого дохода между странами и эпохами? Наиболее выдающимся примером таких различий является разница между современной индустриальной и доиндустриальной цивилизациями, проявляющаяся, как уже упоминалось, в наличии у первых, в отличие от последних, системного признака в виде быстрого экономического роста. Эта разница проявляется как во времени, так и в пространстве при сравнении индустриальных и доиндустриальных стран, равно как и успешных индустриальных с менее успешными индустриальными странами. Другой яркий пример – разница между античной цивилизацией, обнаруживавшей способность к экстенсивному росту, и многими другими цивилизациями Древнего мира и последующего Средневековья, обладавшими такой способностью в меньшей степени или не обладавшими ею вовсе.

Для ответа на этот вопрос он рассматривает различные стороны общественной жизни в историческом развитии, используя для их анализа принцип рациональности. В качестве отправной точки принимается общая схема А. Смита, согласно которой «богатство народов» определяется глубиной разделения труда. Последняя зависит от размеров рынка, которые можно количественно определить как долю производственных и потребительских благ, приобретаемых на рынке, а не посредством собственного производства. Эта доля устанавливается сравнительными выгодами от торговли, которые Смит связывает с работой ценовой системы. Тем самым он стал родоначальником неоклассического подхода, увязывающего экономическое благосостояние единственно с рынком. На вопрос, вынесенный в заголовок его книги, он отвечает, что в основе богатства народов лежит реализация выгод от торговли и связанной с ней специализации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: