Андерс Ослунд - И последние станут первыми. Финансовый кризис в Восточной Европе

- Название:И последние станут первыми. Финансовый кризис в Восточной Европе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва, Челябинск

- ISBN:978-5-91603-589-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андерс Ослунд - И последние станут первыми. Финансовый кризис в Восточной Европе краткое содержание

И последние станут первыми. Финансовый кризис в Восточной Европе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этой книге я исследую десять восточных членов Европейского Союза. Три страны Балтии (Латвию, Литву, Эстонию), пять центральноевропейских стран (Венгрию, Словакию, Словению, Польшу и Чехию) и две страны Юго-Восточной Европы (Болгарию и Румынию) [6] Два других члена ЕС призыва 2004 г., Кипр и Мальта, остаются за пределами данной работы.

.

Две последние присодинились к ЕС в январе 2007 г. Остальные вошли в союз в мае 2004 г. Всех их вместе я называю ЦВЕ-10, чтоб отличать от ЕС-15, полутора десятков стран, входивших в ЕС до 2004 г. [7] Эти 15 стран – Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция и Швеция.

Одна из причин, по корорым я ограничился лишь этой десяткой, состоит в том, что крайне трудно представить полное исследование слишком большого чилса стран со столь разными проблемами.

С точки зрения политики обменных курсов ЦВЕ-10 делятся на три категории. Словения и Словакия вошли в зону евро в 2007 и 2009 г. соответственно. Латвия, Литва, Эстония и Болгария зафиксировали обменные курсы с помощью режима «валютного комитета», Венгрия, Польша, Румыния и Чехия сохранили плавающие курсы, фактически проводя политику таргетирования инфляции.

Из десяти стран три – Венгрия, Латвия и Румыния – обратились к МВФ за кредитом «стенд-бай». К востоку от этих стран к МВФ обращались Беларусь, Украина, Молдова, Грузия и Армения, но у каждой их них были свои проблемы, так что искать общий знаменатель трудно. Это же верно и для стран Балканского полуострова. Еще одна причина того, почему я ограничил свое исследование ЦВЕ-10, заключается в том, что один из его аспектов – деятельность Европейского Союза и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые не играли особой роли за пределами ЕС. Впрочем, для полноты картины я буду упоминать и другие страны.

Но настоящим ударом стало банкротство банка Lehman Brothers 15 сентября 2008 г. Мировая ликвидность мгновенно испарилась, и Восточная Европа осталась без кредитов. Целых полгода до встречи G-20 в Лондоне 2 апреля 2009 г. ликвидность во всем мире оставалась замороженной. Частное финансирование было невозможно получить ни под какой процент. Единственным источником кредитования для стран, находящихся на периферии мировой финансовой системы, стали государственные займы, в первую очередь от МВФ.

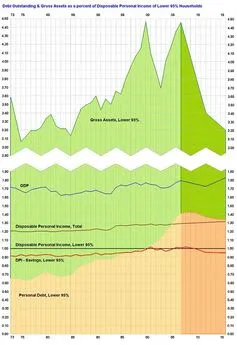

Что сломалось и как это починили

Финансовый кризис в Восточной Европе представлял собой кризис текущего счета платежного баланса, вызванный обычным циклом кредитного бума с последующим крахом. Большой приток частного капитала привел к слишком большой частной задолженности. При этом долговая нагрузка в этих странах была относительно небольшой, т. е. объем кредитов и размер денежной базы относительно ВВП были невелики. Однако темпы их роста были слишком высокими, и чем дальше, тем больше приток капитала состоял из краткосрочных банковских кредитов, которые тратились на потребление и инвестиции в недвижимость. Можно назвать три причины того, что произошло в Восточной Европе: избыток ликвидности в мире, открытый и привлекательный инвестиционный климат, политика обменных курсов, которая позволяла избытку ликвидности в мире увеличивать предложение денег внутри этих стран. Это был перегрев экономики, вызванный слишком большим экономическим успехом. В отличие от большинства стран Западной Европы и США, Центральная Европа не ринулась в пучину субстандартной ипотеки или облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (CDO). За исключением Венгрии, ни одна из центральноевропейских стран не имела фискального дефицита и чрезмерных государственных расходов. Кроме того, в их экономиках не было системных проблем.

Главным вопросом была политика обменных курсов. 10 стран Центральной и Восточной Европы проводили разную политику обменных курсов. Лишь две из них, Словения и Словакия, добились от ЕС разрешения перейти на евро, что они и сделали в 2007 и 2009 г. соответственно. Четыре страны – Болгария, Латвия, Литва и Эстония – зафиксировали обменные курсы своих валют в рамках режима «валютного комитета». Латвия не вводила режим «валютного комитета» официально, но вся финансовая система работала так, как если бы это было сделано. Оставшиеся четыре страны – Венгрия, Польша, Румыния и Чехия – оставили свои валюты в свободном плавании и проводили политику таргетирования инфляции.

Три страны Балтии пострадали от кризиса больше других: в 2009 г. падение ВВП в этих странах составило от 14 до 18 %. Самым жестоким финансовый кризис был в Латвии, и Рига обратилась за помощью в МВФ. Страны, входившие в зону евро или имевшие плавающие курсы и проводившие разумную фискальную политику, выстояли. Больше всего повезло Польше, экономика которой показала в 2009 г. положительные темпы роста. Относительно неплохо дела обстояли в Словакии, Словении и Чехии. Венгрия и Румыния обратились за помощью МВФ, но причина была не в валютных курсах, а в сравнительно мягкой фискальной политике.

Четыре страны с фиксированным обменным курсом (Болгария, Латвия, Литва и Эстония) были не в силах стерилизовать огромный приток капитала и оказались загнанными в ловушку: при фиксированных обменных курсах у них не было возможности проводить независимую денежную политику. Если бы они повысили учетные ставки, они лишь привлекли бы еще больше капитала из-за границы [8] Lars Oxelheim, International Financial Integration (Heidelberg: Springer Verlag Berlin, 1990).

. Государственных облигаций у них почти не было. Таким образом, единственными инструментами денежной политики в их руках оставались банковское регулирование и фискальные меры. И тем и другим нужно было пользоваться активнее, но мало кто делал это в период бума. Из числа стран с фиксированными обменными курсами Болгария и Эстония имели профицитные бюджеты, а Латвия и Литва – почти сбалансированные.

Большинство американских экономистов считают, что странам с привязанными обменными курсами рано или поздно приходится девальвировать национальную валюту, как это произошло во время кризиса в Азии в 1997–1998 гг. Кроме того, девальвации не избежали Аргентина и Россия. Но ни одна из стран ЕС с фиксированным обменным курсом этого не сделала, доказав тем самым, что девальвация не является ни необходимой, на даже желательной. Более того, ни одна из стран ЦВЕ-10 не отказалась от проводимой политики обменного курса. В январе 2011 г. Эстония получила право перейти на евро. Мое личное мнение, которое я подробно излагаю ниже, состояло в том, что никакого смысла странам Балтии девальвировать свои валюты не было [9] Anders Åslund, “Why Latvia Should Not Devalue,” Realtime Economic Issues Watch, Peterson Institute for International Economics, December 9, 2008, www.piie.com.

.

Интервал:

Закладка: