Томас Пикетти - Капитал в XXI веке

- Название:Капитал в XXI веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ад Маргинем Пресс

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-252-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томас Пикетти - Капитал в XXI веке краткое содержание

В «Капитале в XXI веке» Томас Пикетти́ предложил новый взгляд на проблему, которая в последние десятилетия обращает на себя все больше внимания. — проблему неравенства. Проанализировав огромное количества данных, французский экономист обнаружил следующую закономерность. При прочих равных быстрый экономический рост уменьшает роль капитала и его концентрацию в частных руках и приводит к сокращению неравенства, в то время как замедление роста имеет следствием возрастание значения капитала и увеличение неравенства. В исторической ретроспективе — а книга Пикетти́ охватывает огромный период от начала XVIII века до наших дней — рост влияния капитала прерывался лишь в двадцатом столетии как следствие двух мировых войн и кейнсианской политики Славного тридцатилетия (1945–1975).

Сегодня же мир возвращается к ситуации, когда неравенство неуклонно увеличивается, что может привести к тяжелым социальным и политическим последствиям. Впрочем, в отличие от Карла Марнса, с которым Пикетти́ часто сравнивают, француз не ограничивается лишь мрачной констатацией сложившегося положения и не предрекает крах капиталистической системы. Он предлагает меры, которые могли бы приостановить неблагоприятные тенденции.

Thomas Piketty (фр.) — «Le Capital au XXIe siècle» (фр.), «Capital in the Twenty-First Century» (англ.)

Капитал в XXI веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

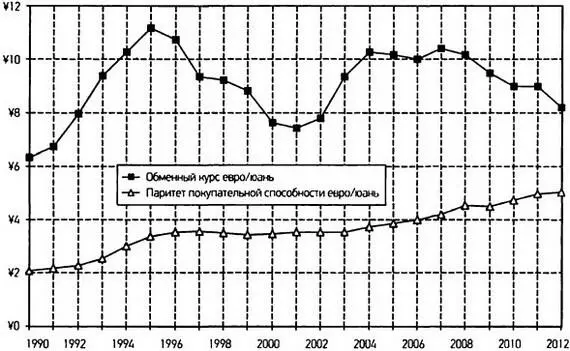

Эти колебания обменных курсов и паритета покупательной способности заставляют нас рассматривать приведенные выше средние доходы (150–200 евро в месяц в самых бедных странах, 600–800 евро в средних, 2 500-3 000 евро в самых богатых) как величины, показывающие масштаб, а не как математически выверенные факты. Например, в 2012 году доля богатых стран (Европейский союз, США и Канада, Япония) в мировом ВВП составлял 46 % по паритету покупательной способности и 57 % по текущему обменному курсу [69] См. дополнительную таблицу S1.2 (доступна онлайн). Доля ЕС увеличивается с 21 до 25 %. блока США и Канады — с 20 до 24 %, Японии — с 5 до 8 %.

. «Истина», видимо, лежит между двумя этими цифрами, причем наверняка ближе к первой из них. Однако это в любом случае не позволяет усомниться в масштабах и в том, что доля богатых стран последовательно сокращается с 1970-1980-х годов. Какими бы величинами ни пользоваться, мир, по-видимому, вступил в стадию сближения между богатыми и бедными странами.

График 1.5

Обменный курс и паритет покупательной способности: евро/юань.

Примечание. В 2012 году евро стоил около восьми юаней по текущему обменному курсу, но пять юаней по паритету покупательной способности.

Источники: piketty.pse.ens.fr/capital21с

До настоящего момента мы для упрощения изложения считали, что национальный доход и внутреннее производство в рамках каждого континентального или регионального блока совпадают: ежемесячные доходы, приведенные в таблице 1.1, были получены путем простого сокращения ВВП на 10 % — чтобы учесть обесценение капитала — и деления оставшейся суммы на двенадцать.

На самом деле равенство дохода и производства соответствует действительности только в мировом масштабе, но не в масштабе страны или континента. В целом распределение дохода в мире более неравномерно, чем распределение производства, поскольку страны, имеющие самое высокое производство на душу населения, как правило, также владеют частью капитала других стран, а значит, получают приток доходов с капитала из тех стран, где производство на душу населения меньше. Иными словами, богатые страны богаче вдвойне как по внутреннему производству, так и по объемам капитала, вложенного за границей, благодаря чему их национальный доход превышает их производство; в бедных странах наблюдается обратная ситуация.

Например, в настоящее время национальный доход всех ведущих развитых стран (Соединенные Штаты, Япония, Германия, Франция, Великобритания) ненамного превышает их внутреннее производство. Как мы уже отмечали, в результате чистые доходы, поступающие из-за рубежа, измеряются незначительными положительными величинами и радикально не меняют уровень жизни в этих странах: они добавляют от 1 до 2 % к внутреннему производству в Соединенных Штатах, Франции и Великобритании и от 2 до 3 % в Японии и Германии. Тем не менее эта прибавка к доходам весьма значительна, особенно для двух последних стран, которые в последние десятилетия накопили немало активов благодаря положительному торговому сальдо, которые обеспечивают им сегодня солидную прибыль.

Если мы перейдем от самых богатых стран к анализу континентальных блоков, рассматриваемых в совокупности, то мы можем отметить, что они очень близки к равновесию. В Европе, Америке и Азии самые богатые страны, расположенные, как правило, на севере континентов, получают приток дохода с капитала, который отчасти уравновешивается оттоком капитала в другие страны, находящиеся в основном на юге или на востоке. Вследствие этого в масштабах континентов национальный доход и внутреннее производство почти равны: разница между ними составляет менее 0,5 % [70] Это. разумеется, не означает, что каждый континент функционирует как закрытый сосуд: эти чистые притоки и оттоки скрывают взаимное участие континентов в экономике друг друга, достигающее заметных масштабов.

.

Единственным примером континентального дисбаланса является Африка, которой со структурной точки зрения владеют другие континенты. Если точнее, то — в соответствии с данными мирового платежного баланса, рассчитываемого ежегодно начиная с 1970 года ООН и другими международными организациями (Всемирным банком, МВФ), — национальный доход, которым располагают жители африканского континента, стабильно на 5 % ниже внутреннего производства (в некоторых странах эта разница превышает 10 %) [71] Средняя для африканского континента цифра в 5 % оставалась достаточно устойчивой на протяжении всего периода с 1970 по 2012 год. Интересно отметить, что отток доходов с капитала в три раза превышает приток международной помощи (методы измерения которой являются предметом споров). В целом об этих расчетах см. в техническом приложении.

. Если доля капитала в производстве составляет 30 %, то это означает, что около 20 % африканского капитала находится в руках иностранных собственников, как, например, в случае с Мариканой, шахтой по добыче платины, о которой шла речь в начале этой главы и которая принадлежит лондонским акционерам.

Важно понимать, что эта цифра означает на практике. Учитывая, что некоторые виды имущества (например, жилая недвижимость или сельскохозяйственный капитал) лишь в небольшой степени принадлежат иностранным инвесторам, это значит, что доля местного капитала, находящегося в руках остального мира, может превышать 40–50 % в обрабатывающей промышленности и быть еще выше в отдельных отраслях. Даже если официальный платежный баланс далек от совершенства (к этому мы еще вернемся), нет никаких сомнений в том, что этот факт имеет большое значение для современной Африки.

Если обратиться к истории, то в международном масштабе мы обнаружим еще больший дисбаланс. Накануне Первой мировой войны национальный доход Великобритании, первого инвестора в мире, на 10 % превышал ее внутреннее производство. Во Франции, второй колониальной державе и втором инвесторе в мире, эта разница составляла 5 %; к этой отметке приближалась и Германия, которая не обладала обширными колониями, но чье промышленное развитие давало возможность наращивать вложения в остальном мире. Одна часть британских, французских и немецких инвестиций направлялась в другие европейские страны или в Америку, другая — в Азию и Африку. В целом можно сказать, что в 1913 году европейским державам принадлежало от трети до половины местного капитала в Азии и Африке и более трех четвертей промышленного капитала [72] Иными словами, доля Азии и Африки в мировом производстве составляла менее 30 % в 1913 году, а их доля в мировом доходе приближалась к 25 %. См. техническое приложение.

.

Интервал:

Закладка: