Б. Репников - Товароведение и биохимия рыбных товаров

- Название:Товароведение и биохимия рыбных товаров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Научная книга»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91131-420-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Б. Репников - Товароведение и биохимия рыбных товаров краткое содержание

Пособие рекомендовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров».

Товароведение и биохимия рыбных товаров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

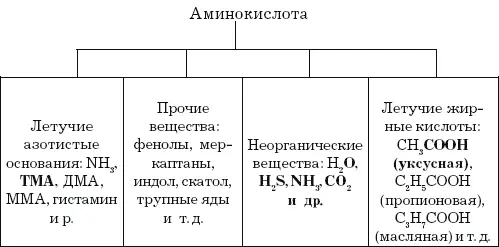

Накапливающиеся вещества обладают ядовитыми свойствами и придают рыбе неприятный запах. Протеолитические ферменты осуществляют гидролиз белков значительно активнее, чем подобные ферменты наземных животных, поэтому процесс созревания рыбы протекает значительно быстрее, чем мяса убойных животных. Причем действие протеаз рыб протекает в довольно широком диапазоне рН: от кислой среды (рН 3,5–4,5), где активность максимальная, до щелочной (рН 8), где активность составляет 5–10 % активности при рН 3,5–4,5. При естественной для рыбы рН 6,6–7,0, активность ферментов в 310 раз ниже, чем при рН 3,5–4,5.

Значительные колебания в уровне активности мышечных протеаз (пептидгидролаз) отмечены в зависимости от размера рыбы и сезона вылова.

Хлористый натрий (NaCl) даже при концентрации 3 % вызывает частичную инактивацию ферментов, при 5 %-ной концентрации обеспечивается ингибрирующий эффект, а 10 %

Рис. 4. Схема микробиологического распада аминокислот

ная концентрация повареной соли инактивирует мышечные пептидгидролазы почти полностью.

В технологии переработок неразделанной рыбы посолом, холодным копчением, вялением, а также при хранении охлажденной рыбы необходимо принимать во внимание деятельность ферментов внутренних органов (кишечника, пилорических придатков), представленных пепсином и трипсином, которые по оптимуму рН близки к пищеварительным ферментам наземных животных, однако имеют отличия. Пищеварительные ферменты рыб имеют температурный оптимум значительно ниже, а способность расщеплять белки выше, чем у наземных животных.

Их активность изменяется в зависимости от сезона, вида рыбы. Действие поваренной соли вызывает ингибирующий эффект, но остаточная активность ферментов внутренностей рыб выше, чем активность протеолитических ферментов мышечной ткани. Это обстоятельство объясняет необходимость детального изучения пищеварительных ферментов рыб, с тем чтобы устанавливать технологический процесс обработки с учетом изменчивости активности протеолитических ферментов в зависимости от различных факторов.

Параллельно протеолитическим процессам при созревании рыбы проходит и гидролиз жиров под действием ферментов – липаз по схеме:

триглицериды → диглицериды → моноглицериды → свободные жирные кислоты и глицерин.

Конечные продукты этого гидролиза (свободные жирные кислоты) повышают кислотное число жира, что ведет к его порче, но это не всегда отражается на органолептических показателях. Например, при вялении рыбы жиры подвергаются не только гидролизу, но и окислительным изменениям, но вкус и запах рыбы только улучшаются, т. е. не прослеживается прямая зависимость между распадом жиров и потребительской ценностью продукта.

Одновременно с изменениями белков, жиров при созревании рыбных продуктов существенные превращения наблюдаются в углеводной части.

Как было отмечено выше, процесс созревания собственно и начинается с фосфоролиза и гидролиза гликогена рыбы. Под действием окислительно—восстановительных ферментов гликоген подвергается распаду по схеме:

гликоген (животный крахмал) → глюкоза–1–фосфат → фруктоза–1,6–фосфат → фосфотриозы (фосфодиоксиацетон и фосфоглицериновый альдегид) → пировиноградная кислота (CH 3COCOOH) → молочная кислота (H 3CHOHCOOH).

Примерно 90 % всего гликогена распадается по такой схеме, что в итоге и приводит к повышению титруемой кислотности.

В это же время наблюдается и гидролиз гликогена под действием амилолитических ферментов по схеме:

гликоген (C 6H 10O 5) n → декстрины (разной молекулярной массы) → мальтоза (C 12H 22O 11) → глюкоза (C 6H 12O 6).

Повышение содержания глюкозы усиливает сладость мяса рыбы и способствует реакциям ее взаимодействия с другими веществами с образованием различных комплексов (например, меланоидинов). Это улучшает вкус рыбы, но в некоторых случаях (при вялении, сушке) вызывает ухудшение товарного вида рыбы (потемнение поверхности тела).

Из фосфатов следует обратить внимание на ферменты, вызывающие гидролиз нуклеотидов (АТФ и др.) с образованием пуриновых (аденина, гуанина и др.) или пиримидино—вых (цитозина, урацила, тимина) оснований, сахаров рибоза или дезоксирибоза и фосфорной кислоты. Такой распад нук—леотидов (рис. 3) увеличивает количество экстрактивных веществ, усиливает вкус и аромат рыбных продуктов. Но одновременно расширяет питательную среду для микроорганизмов, делает продукт менее устойчивым при хранении.

Вода в тканях и органах рыбы находится в свободном и связанном состоянии. Свободная вода – это жидкость в межклеточном пространстве, в плазме крови и лимфе, кроме того, удерживаемая механически в макро—и микрокапиллярах за счет сил поверхностного натяжения, кроме того осмотически удерживаемая в клетках давлением растворов. Имеет место также химически связанная вода, входящая в состав молекулы вещества.

Свободная вода является растворителем органических и минеральных веществ, и в ней протекают все биохимические и микробиологические процессы. Это обычная вода: замерзает при 0 оС и кипит при 100 оС, легко отпрессовывается и испаряется при сушке.

Связанная вода адсорбционно удерживается в коллоидах (белках, гликогене) силами электрического притяжения. Связанная вода, будучи трудноотделимой, в определенной степени обеспечивает плотность тканей вместе с коллоидами (прежде всего белками). Она не принимает участия в реакциях ферментативного или микробиологического характера и тем самым способствует консервации продукта. Не замерзает при температурах, применяемых для замораживания рыбы, не вытекает при размораживании, оставаясь постоянным агентом тканей, формирует их структуру вместе с другими составными частями. Чем больше связанной воды, тем устойчивее продукт при хранении.

Соотношение свободной и связанной воды в мышечной ткани рыб разных видов неодинаковое. Общее содержание влаги – от 52 до 85 %, из них свободной до – 75,5 % и менее связанной до 9,5 % и более. При различных способах переработки рыбы (термической, замораживании, измельчении и т. д.) это соотношение, как и общее содержание влаги, может несколько изменяться. Например, при замораживании и сушке уменьшается общее содержание влаги, так как теряется свободная вода (испаряется, сублимируется). При тепловой обработке частично теряется свободная влага, но несколько увеличивается количество связанной воды за счет обводнения белков мяса.

Использование различных посолов (сухого, мокрого, смешанного) может приводить или к потере влаги (при сухом крепком), или к увеличению влаги (при мокром, слабой и средней крепости) в соленом продукте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: