Б. Репников - Товароведение и биохимия рыбных товаров

- Название:Товароведение и биохимия рыбных товаров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Научная книга»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91131-420-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Б. Репников - Товароведение и биохимия рыбных товаров краткое содержание

Пособие рекомендовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров».

Товароведение и биохимия рыбных товаров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вкус и запах – это основные гастрономические показатели рыбной продукции, как, впрочем, и любой пищевкусовой продукции. Вкус и запах рыбы определяется содержанием жиров, белков, экстрактивных, минеральных и других веществ. Но не меньшее значение имеет и режим технологической обработки. Например, чрезмерно продолжительная и высокотемпературная тепловая обработка приводит к разрыву тканей, дисперсности или огрублению белковых веществ, уменьшению их овод—ненности и потере нежности, сочности продукта. То же самое можно сказать в отношении крепкого посола. Осмотическое давление соли может быть настолько сильным, что рыба потеряет большую часть свободной влаги. Это приведет к уплотнению мышечной ткани за счет проникновения поваренной соли, потере аромата, присущего слабосоленой продукции, и уменьшению усвояемости белка.

Поэтому, например, рыбу тощую лучше обрабатывать варкой, бланшированием, но не жаркой или пропеканием. Созревающую рыбу лучше использовать для производства слабо-, среднесоленой продукции, но не крепкосоленой. Жирную рыбу можно обрабатывать посолом, вялением или холодным копчением.

Малоценную в пищевом отношении и тощую рыбу подвергать горячему копчению по технологическим режимам, разработанным не только для рыбы определенного химического состава, но с учетом особенностей морфологического строения и размера.

Пищевая ценность рыбы определяется химическим составом и выходом съедобных частей, т. е. калорийностью, усвояемостью. Калорийность (энергетическая ценность) определяется суммарным содержанием жиров и белков, углеводов. Последних содержится не более 1 %, поэтому они существенного влияния на показатели калорийности не оказывают. Белки рыбы после правильной технологической обработки характеризуются высокой усвояемостью (до 93–95 %), значительно превосходящей аналогичные белки мяса наземных животных. Хорошая усвояемость белков рыбы связана с незначительным содержанием белков соединительной ткани (5–7 % от всего количества белков рыбы), почти полным отсутствием эластина, легкой развариваемо—стью и глютинизацией коллагена. Усвояемость мяса рыбы определяется также соотношением белков и жиров в тканях. При отсутствии жиров (тощие рыбы) или слишком большом содержании жиров (выше уровня содержания белков) в тканях и органах рыбы усвояемость белков понижается. Полная усвояемость белков и лучшие гастрономические качества рыбной продукции проявляются при одинаковом содержании белков и жиров.

Усвояемость жиров очень высока и составляет 96–97 %. Рыбий жир имеет жидкую консистенцию и содержит более 80 % непредельных жирных кислот (от общего их числа). Жирные кислоты, как правило, высоконепредельные, с большим числом двойных связей (до шести), что также способствует их высокой усвояемости. Жир должен быть свежим, доброкачественным. Если жир подвергался окислению или гидролитическому распаду, то качество его резко снижается, и накопившиеся в нем продукты распада повышают токсичность и оказывают вредное влияние на организм.

На усвояемость рыбной продукции существенное влияние оказывают вкусовые и ароматические вещества. Они способствуют выделению пищеварительных соков, повышению их ферментативной активности и лучшему перевариванию пищи. Рыбный бульон является сильным возбудителем активизации пищеварительных соков. Пища невкусная или просто с невыразительным запахом плохо усваивается организмом.

На усвояемость пищи влияет наличие нормального аппетита и степень удовольствия, с которой ее съедают. Когда рыбная продукция имеет внешний вид, вкус, запах, консистенцию, вызывающие положительные эмоции, то возникает аппетит как ответная реакция организма на внешние раздражители, каким является пища, и обеспечивается полное усвоение пищевых веществ.

Для рыбы как основного продукта питания для населения отдельных стран или отдельных сегментов рынка имеет значение не только ее питательность (энергетическая ценность и усвояемость), но и биологическая полноценность – способность веществ химического состава рыбы обеспечивать формирование пластического резерва организма человека. К таким веществам относятся белки, прежде всего полноценные, незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, ферменты, минеральные вещества. В мышечной ткани рыбы полноценные белки составляют 93–95 %. Они содержат все незаменимые аминокислоты, т. е. такие, которые организм человека самостоятельно не вырабатывает, они должны поступать вместе с пищей. Если какая—то аминокислота отсутствует в составе продуктов, то для стимулирования функций эндокринных желез организм должен заимствовать белок из собственных тканей.

Отсутствие или недостаток каких—либо незаменимых аминокислот приводит к задержке роста и развития организма человека, различным заболеваниям. Например, недостаток лейцина и изолейцина вызывает заболевание кожи, валина – потерю координации движения и т. д. Содержание незаменимых аминокислот в белках мяса рыбы подвержено значительным колебаниям (в % к количеству белка в мясе): аргинина – 1,7—12,8; валина – 0,6–9,4; гистидина – 0,6–5,7; изолейцина – 1,4–8,5; лейцина – 1,4—18,0; лизина – 1,3—14,4; метионина – 0,6—14,8; треонина – 0,5–6,2; триптофана – 0,1–1,8; фенила—аланина – 0,6—14,8.

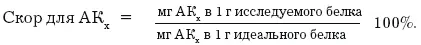

Биологическая ценность белков рыбы по аминокислотному составу не уступает белкам мяса теплокровных животных. Биологическую ценность белков рыбы следует определять прежде всего по аминокислотному составу, т. е. определять качество белка. Рекомендуется рассчитывать аминокислотный скор. Величина аминокислотного скора определяется отношением аминокислотного состава исследуемого рыбного продукта с аминокислотной шкалой, разработанной объединенным экспертным комитетом ФАО/ВОЗ (идеальная шкала) (табл. 1,2).

Таблица 1

Аминокислотная шкала, рекомендованная ФАО/ВОЗ для расчета аминокислотного скора «по проценту адекватности»

Таблица 2

Содержание незаменимых аминокислот в мясе некоторых океанических рыб (% от массы белка)

Расчет аминокислотного скора сводится к вычислению процентного содержания каждой аминокислоты в исследуемом белке по шкале ФАО/ВОЗ по следующей формуле:

Например, необходимо рассчитать аминокислотный скор аминокислоты изолейцина в белке мышечной ткани минтая и ставриды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: