Марина Шерешева - Формы сетевого взаимодействия компаний: курс лекций

- Название:Формы сетевого взаимодействия компаний: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-7598-0721-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Шерешева - Формы сетевого взаимодействия компаний: курс лекций краткое содержание

В курсе лекций рассмотрены основные теоретические подходы к анализу сетевого взаимодействия; предложены критерии выявления межфирменных сетевых структур, представлена их типология; показаны сравнительные преимущества и недостатки различных форм сетевого взаимодействия компаний (стратегических альянсов, виртуальных организаций, кластеров предприятий и др.); выявлены характеристики и роль межорганизационных информационных систем в межфирменных сетях; обсуждаются перспективы развития сетевых структур на разных рынках с учетом особенностей институциональной среды.

Для преподавателей, аспирантов и студентов магистратуры экономических факультетов вузов, школ бизнеса и школ менеджмента.

Формы сетевого взаимодействия компаний: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если рыночная координация носит стихийный характер и основывается на независимых решениях экономических агентов, принимаемых в ответ на изменения в условиях получения прибыли, то при кооперативной деятельности возрастает роль согласования планов деятельности ex ante, с учетом перспектив определенного рода деятельности в будущем.

Таблица 3.1

Источник: Бек М.А., Бек И.И. Стратегическое управление инновациями и трансферт технологий // Материалы VII Международной научной конференции «Модернизация экономики и государство». М., 2006.

Поскольку кооперационные соглашения заключаются с целью соединения ресурсов и фирменно-специфических возможностей для производства продуктов или услуг, пользующихся спросом на рынке, то производимый продукт или услуга превращаются в объединенный продукт нескольких экономических агентов, каждый из которых концентрируется на определенных действиях. Происходит рост взаимозависимости участников производственного процесса, в результате изменяется их поведение в рамках кооперационных соглашений, а затем изменения неизбежно сказываются на взаимоотношениях экономических агентов в отраслевом и межотраслевом масштабе. Таким образом, кооперативные связи между фирмами в долгосрочном аспекте выступают как основа для качественных изменений, происходящих на современных рынках. С другой стороны, развитие межфирменной кооперации можно рассматривать как результат изменений в стратегических подходах экономических агентов и соответствующих модификаций их поведения.

В большинстве зарубежных работ, посвященных сетевому межфирменному взаимодействию, речь идет о кооперации как сотрудничестве равноправных (или почти равноправных) партнеров, основанном на доверии. Однако, как показывают эмпирические исследования (например, многочисленные исследования японских компаний или ставший уже классическим случай отношений General Motors и Fisher Body), в большинстве случаев кооперативное сотрудничество основано на определенном ограничении автономии партнеров по кооперации и сопряжено с неравным распределением затрат и выгод. [См.: Бест, 2002; Портер, Такеути, Сакакибара, 2005.] То есть отношения кооперации вовсе не исключают ситуаций, связанных с властью, контролем, зависимостью, конфликтом, конкуренцией и неравноправным обменом.

В зарубежной литературе такая трактовка непопулярна, хотя и встречается у отдельных авторов. Например, К. Землингер определяет кооперацию как «специфическую форму сотрудничества, при которой индивидуальные вклады не установлены точно в договоре или в какой-либо другой форме, а регулируются косвенным путем в контексте взаимоотношений и нацелены на консенсус игроков через самоуправление» [37] Semlinger К. Kooperation und Konkurrenz in japanischen Netzwerkbeziehungen / (hrsg.) J. Sydow, A. Windeler. Steuerung von Netzwerken. Wiesbaden: Westdeutsche Verlag, 2000. P. 130.

. В таком контексте сразу напрашивается вопрос о возможности оппортунистического поведения, а также об использовании кооперации для усиления рыночной власти. Кооперация выступает основой для стратегической игры и распределения альтернатив обмена (strategic contracting). Участвующие стороны могут добиваться определенного влияния, чтобы обеспечить себе доминирующую позицию в сети и использовать кумулятивные преимущества в своих целях (например, для увеличения рыночной власти на отраслевом рынке).

Отдельного обсуждения требует вопрос о доверии как принципиальной основе кооперации. Что понимать под доверием, насколько связаны между собой наличие доверия и участие в кооперативном взаимодействии? К. Эрроу пишет, что «отсутствие доверия повлекло бы за собой большие затраты на организацию альтернативных санкций и гарантий, и пришлось бы отказаться от многих преимуществ, проистекающих из взаимовыгодной кооперации» [38] Arrow K.J. The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocation // The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PPB System. U.S. Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st session. Vol.l. Wash., DC: U.S. Government Printing Office, 1969. P. 62.

. Как мы видим, он говорит о получении преимуществ, однако не утверждает, что доверие всегда лежит в основе кооперации. Некоторые авторы доказывают, что между доверием и вступлением в кооперативные взаимодействия нет корреляции. Так, Т. Риппергер [39] Ripperger T. Oekonomik des Vertrauens: Analyse eines Organisationsprizips. Die Einheit der Gesellwissenschaften, Band 101. Tuebingen, 1998.

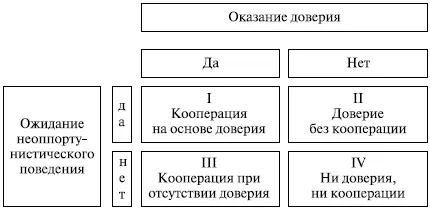

рассматривает решение доверять . Это решение может быть принято и при отсутствии достаточных оснований для доверия как ожидания неоппортунистического поведения партнера. Оно представляет собой субъективный расчет принимаемого решения и может выражаться в наблюдаемом поведении. Однако парадокс состоит в том, что выбор кооперативной формы поведения может происходить даже без такого ожидания (рис. 3.1). Это значит, что доверие не является достаточным условием для выбора кооперационного взаимодействия, а наличие такого взаимодействия – не обязательно результат доверия.

Наверное, логичнее говорить о добровольном взятии на себя неких обязательств. В этом случае становится возможным исполнение даже очень сложных трансакций, которые предусматривают высокую специфичность активов. Добровольное взятие на себя обязательств подразумевает взаимное приспособление и, как результат, взаимную положительную интерпретацию поведения. В этом случае достигается значимое снижение издержек предосторожности: вместо того чтобы выстраивать изощренные системы мер безопасности, партнеры развивают взаимные экономические и/или персональные связи (по меньшей мере при сложных трансакциях). При этом они постулируют свои долгосрочные интересы в партнерстве и постепенно нарабатывают собственные правила и нормы поведения.

Рис. 3.1. Доверие и принятие решения о кооперации

При поиске и выборе подходящего партнера по кооперации, по сути, речь идет о его надежности, которая имеет решающее значение и в отличие от доверия может быть обеспечена набором соответствующих действий (например, развитием открытой коммуникации и ростом информационной прозрачности). В этом случае менеджеры полагаются «на интересы другого, на его ум, на доказанные на опыте положительные качества организации или института, короче говоря, на другие качества кроме моральных» [40] Sydow J., Windeler A. Steuerung von und in Netzwerken – Perspektiven, Konzepte, vor allem offene Fragen / (hrsg.) J. Sydow, A. Wmdeler: Steuerung von Netzwerken. Wiesbaden, 2000. P. 14.

. Добровольные обязательства партнеров выступают как один из факторов повышения надежности в одном ряду с другими, например, с увеличением информационной прозрачности (соответственно, снижением информационной асимметрии) или четким определением возможных санкций. Важным элементом при этом выступают переговоры.

Интервал:

Закладка: