Марина Шерешева - Формы сетевого взаимодействия компаний: курс лекций

- Название:Формы сетевого взаимодействия компаний: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-7598-0721-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Шерешева - Формы сетевого взаимодействия компаний: курс лекций краткое содержание

В курсе лекций рассмотрены основные теоретические подходы к анализу сетевого взаимодействия; предложены критерии выявления межфирменных сетевых структур, представлена их типология; показаны сравнительные преимущества и недостатки различных форм сетевого взаимодействия компаний (стратегических альянсов, виртуальных организаций, кластеров предприятий и др.); выявлены характеристики и роль межорганизационных информационных систем в межфирменных сетях; обсуждаются перспективы развития сетевых структур на разных рынках с учетом особенностей институциональной среды.

Для преподавателей, аспирантов и студентов магистратуры экономических факультетов вузов, школ бизнеса и школ менеджмента.

Формы сетевого взаимодействия компаний: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Будем также иметь в виду, что практически все эмпирические исследования показывают неудовлетворенность участников сетевой кооперации уровнем доверия, который всегда признается недостаточным. При этом сами изучаемые сети развиваются достаточно успешно. Партнеры по сети, как правило, руководствуются имеющейся у них информацией о других партнерах и опытом, полученным в ходе совместной деятельности. Таким образом, мы здесь имеем дело с классическим примером принятия решения экономическими агентами, обладающими ограниченной рациональностью. Принятие решения о доверии является итогом рациональных рассуждений и поиска (с опорой на доступную информацию) оптимального соотношения ожидаемых издержек и выгод от заключения контракта с данным партером, поиска других партнеров или отказа от заключения контракта вообще [41] Принятие частного решения о доверии наиболее вероятно при высоком уровне социального доверия как характеристике институциональной среды. Если этот уровень низок, часто принимается решение о недоверии как соответствующее вероятностной оценке экономическим агентом наступления оппортунистического поведения со стороны партнеров.

.

Итак, вряд ли стоит увлекаться «альтруистическим» пониманием кооперации, делающим упор на взаимное доверие и равенство интересов всех участников. Между прочим, «альтруистический» подход не позволяет объяснить эмпирически выявленную тенденцию к преобладанию тех типов сетей, в которых существенную роль играет центральный агент. Однако прежде чем перейти к обсуждению соотношения между различными типами сетей, необходимо дать общее определение межорганизационной сети и понять, какие признаки характеризуют эту форму взаимодействия компаний.

Определение межорганизационной сети

В самом общем виде межфирменные сети трактуются как специфическая форма сотрудничества и взаимозависимости между хозяйствующими субъектами, для которой характерны по меньшей мере два признака: во-первых, в сети участвуют как минимум три компании – контрагента; во-вторых, партнеры (участники) согласовывают свои функции, но не объединяют их. Например, Хаггинс пишет, что межфирменная сеть содержит две или более компании, которые преследуют общие цели или работают над решением общих проблем, взаимодействуя на протяжении длительного периода времени [Huggins, 2000].

Проанализируем некоторые из существующих определений и попробуем извлечь из них общую составляющую, которую затем включим в собственное определение межорганизационной сети.

Ф. Вебстер определяет межфирменную сеть как «свободную гибкую коалицию, управляемую из единого центра, который берет на себя выполнение таких важных функций, как образование альянсов и управление ими, координация финансовых ресурсов и технологий, определение сфер компетенции и стратегии, а также решает соответствующие вопросы менеджмента, развития отношений с потребителями и управления связывающими сеть воедино информационными ресурсами» [Webster, 1992. Р. 45]. В этом определении наиболее важным моментом является указание на существование центрального агента (фокальной, или «стержневой» фирмы).

В известной работе Ф. Котлера и Р. Акрола сетевая организация определяется как «коалиция взаимозависимых специализированных экономических единиц со своими целями (независимые фирмы и автономные организации), которые действуют без иерархического контроля, однако все они задействованы в системе с общими целями, через многочисленные горизонтальные связи, взаимную зависимость и обмен» [Котлер, Акрол, 2002. С. 4]. На наш взгляд, это определение применимо не ко всему спектру сетевого межфирменного взаимодействия. Управление сетью может иметь достаточно жесткий, вполне иерархичный характер (это хорошо видно на примере автомобильной промышленности), приводить к высокой прочности отдельных или многих (как горизонтальных, так и вертикальных) связей между организациями или фирмами и жесткой зависимости более слабых партнеров от сетевого лидера. Последний может диктовать подбор участников для долгосрочных отношений, установление правил, распределение ресурсов и введение оценочных рутин.

Примером необоснованно узкой трактовки является подход Й. Рюегг-Штюрма и Л. Ахтенхагена, которые говорят о свободно связанной сети принципиально равноправных и независимых партнеров [Рюегг-Штюрм, Ахтенхаген, 2000]. Вследствие ограниченности собственных ресурсов члены сети для достижения общих целей постоянно прибегают к политике коллективного самоограничения. Признавая наличие коллективных ценностей и стремление к достижению общих целей путем активного включения в процессы принятия решений, авторы считают главной ценностью для участников сети комплементарность партнеров, обладающих разнообразными ресурсами, и полагают, что основные усилия сетевой структуры направлены на сохранение различий между отдельными партнерами.

На наш взгляд, Й. Рюегг-Штюрм и Л. Ахтенхаген правы в отношении комплементарности, и в том, что в реальности возможно возникновение как «иерархических», так и «демократических» сетевых форм. Но уже самим этим указанием они противоречат постулированному ими в начале искусственному сужению понятия сети хозяйствующих субъектов и отнесению к межфирменным сетям только таких форм, которые обеспечивают взаимодействие равноправных партнеров на базе консенсуса и на ограниченный срок [Рюегг-Штюрм, Ахтенхаген, 2000; Рюегг-Штюрм, Янг, 2001]. Таким образом, остается невыясненным вопрос о межфирменных сетях, в которых присутствует сильный центральный агент – фирма, обладающая значительной рыночной властью.

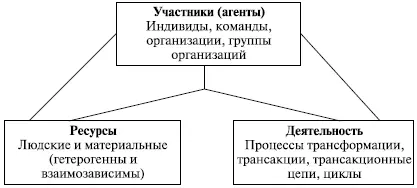

Рис. 3.2. Модель сети, предложенная А. Дюбуа

А. Дюбуа предлагает простую модель сети [Dubois, 1995], имея в виду три взаимосвязанных компоненты: участники сети (агенты), ресурсы, виды деятельности (рис. 3.2). Согласно этой модели, агенты осуществляют определенные виды деятельности, обладая нужными для этого компетенциями, они владеют информацией о ресурсах сети и контролируют собственные ресурсы (самостоятельно или совместно). Агенты, ресурсы и виды деятельности связываются между собой, деятельность осуществляется посредством комбинирования ресурсов. В результате повторяющихся трансакций между партнерами в сети складывается система взаимоотношений, которая увязывает ресурсы и деятельность участников. Такое взаимодействие, в отличие от совокупности дискретных трансакций, представляет собой непрерывный, продолжающийся во времени процесс, зачастую складывающийся из взаимоотношений между индивидами и группами индивидов из различных организаций – участниц сети [Hakansson, Snehota, 1994].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: